科室医生 查看全部

-

骨科

汪明星

主任医师 副教授

骨科主任

骨科

李国华

副主任医师 副教授

3.5

骨科

高启祥

主任医师 教授

3.4

骨科

张振华

副主任医师 副教授

3.4

骨科

赵峰

副主任医师 副教授

3.3

骨科

翟喜成

主任医师

3.3

骨科

霍庆寒

副主任医师 副教授

3.3

骨科

胡克正

副主任医师

3.3

骨科

姜新强

副主任医师

3.3

骨科

秦磊

副主任医师 讲师

3.3

-

骨科

朱一鹏

副主任医师

3.3

骨科

陶祥贞

副主任医师

3.3

骨科

邓亦奇

主治医师 讲师

3.3

骨科

黄伟

主治医师

3.3

骨科

杨凯

主治医师

3.3

骨科

赵留静

主治医师

3.3

骨科

殷国栋

主治医师

3.3

骨科

韩修福

主治医师

3.3

骨科

孙永杰

主治医师

3.3

骨科

陈山成

主治医师

3.3

-

骨科

景雷

主治医师

3.3

骨科

聂文波

主治医师

3.3

骨科

张防

主治医师

3.3

骨科

陈冠宏

主治医师

3.3

骨科

邹士东

主治医师

3.3

科普·直播义诊专区 查看全部

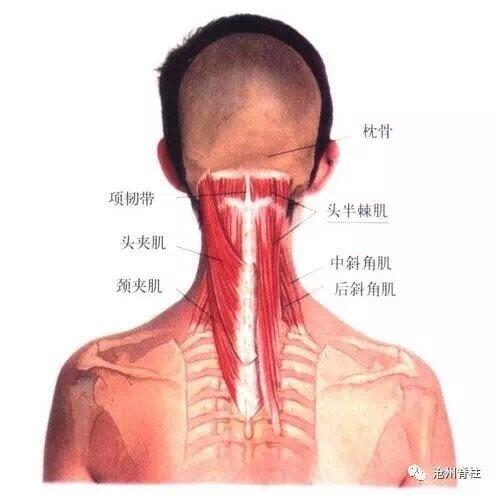

- 精选 颈椎病会导致手肿吗?

有很多颈椎病患者莫名其妙就出现手指或者手部肿胀,就诊很多科室发现不了原因所在。究竟是什么原因造成的那? 其实,颈椎病可以引起手部肿胀,其机制:是血管运动神经症状,又称血管神经性水肿,是由于颈椎神经根受到椎间盘等化学、物理刺激压迫而产生的神经激惹症状。 其表现形式有以下特点: 1、表现为手部肿胀,皮肤潮红或苍白、干燥无汗等; 2、手部肿胀为非可凹陷性水肿,即按压没有凹陷; 3、手指屈伸困难并伴有疼痛; 4、严重者导致患者难以完成抓捏动作,长久以后出现患侧手指屈曲性挛缩。 出现这种状况关键是治疗原发病,也就是颈椎病。

黄伟 主治医师 单县中心医院 骨科7749人已读

黄伟 主治医师 单县中心医院 骨科7749人已读 - 精选 中国母乳喂养率距标准还差多远?

母乳喂养不仅是亲子关系的体现,与母婴的健康也有着密不可分的联系。长期以来,科学界认为,在生命早期 1,000 天期间,纯母乳喂养和持续母乳喂养为婴儿和儿童提供足够的营养,是预防各类营养不良以及母婴疾病的有效途径之一。 根据 2008 年国家卫生及计划生育委员会发布的《全国卫生服务调查研究》显示,中国的母乳喂养率全国整体的比例为 27.8%,其中农村 30.3%,城市 15.8%。 需要指出的是,这里母乳喂养比例是指婴儿出生后 0~6个月期间的「纯母乳喂养」,也就是不喂给婴儿除母乳以外的任何食物或饮品。这也是世界卫生组织关于母乳喂养问题给出的建议之一。 目前新生儿六个月之内的纯母乳喂养比例在世界上的的水平是:38%,而我国对此在《国民营养计划(2017-2030 年)》中明确设定的目标是:50%,这与国际设定的目标是一致的。 无论是与国际平均水平相比,还是与目标比例相比,目前我国的母乳喂养都并未处于让人乐观的状况。 而根据联合国儿童基金会的数据,在过去的十年中,是由于一些国家的纯母乳喂养增加了 20% 或更多,才使得国际平均母乳喂养率上升到 38%。 减少 80 万儿童的死亡 「母乳使世界更健康、更聪明、更平等」,这是《柳叶刀》关于母乳喂养系列研究的结论。2013 年,《柳叶刀》发表的关于母婴营养系列研究表明,每年有 823,000 名儿童和 2 万名母亲的死亡可以通过普遍母乳喂养得以避免,同时可以节省 3,000 亿美元的经济支出。 关于母乳喂养的益处的问题上,在过去的几十年中,母乳喂养对妇女及儿童健康的推动作用不断得到印证。 《柳叶刀》杂志于 2016 年发布的关于母乳喂养的权威科学报告显示,母乳喂养在健康和经济方面的益处巨大,提高母乳喂养率每年可以挽救数十万生命,在中高等收入国家,母乳喂养可以减少儿童成年之后的超重/肥胖和糖尿病患病率,降低母亲得乳腺癌、卵巢癌的几率。 世界卫生组织的 Nigel Rollins 博士曾公开表示:「母乳喂养的成功与否不应该仅仅看作是女性的责任。母乳喂养的能力很大程度上取决于她生活的支持和环境。政府和社会有更广泛的责任通过社区的政策和方案来支持妇女。」 第 25 个世界母乳喂养周(8 月 1 日~ 7 日)从今天开始,它的主题是「母乳喂养 共同坚持」。社会各界已经认识到,母乳喂养不仅是医学学术问题,还受到社会、文化综合因素的影响。母乳喂养状况不理想,不是某一个国家或地区的问题,而是一个全球问题。 50% 的目标有多远? 在《国民营养计划(2017-2030 年)》中已经明确指出:2020 年实现 0~6 个月婴儿纯母乳喂养率达到 50% 以上的目标。 然而,中国的母乳喂养的平均比例尚处于较低水平,距离 2020 年的全国 50% 母乳喂养率到底有多远的距离,如果存在一些障碍和难题,那么问题究竟在是什么? 中国营养学会理事长杨月欣教授在接受丁香园采访时表示,妈妈是母乳喂养的核心,但并不是唯一的责任人。只有政府、学术界及媒体多方共同发挥作用,才会提高母乳喂养水平。 关于母乳喂养的相关研究显示,4 个月前停止母乳喂养、加入饮水或其他婴儿食品的常见原因是:母乳不足、母亲工作影响、母亲和婴儿疾病影响以及乳房健康问题。 其中,不正确的传统观念对欠发达地区或农村地区的「纯母乳喂养」产生了强烈的负面影响。 纽迪希亚公司的 Bernd Stahl 博士分享了一项针对中国两城市母乳喂养障碍的定性研究结果: 孕期的系统的认知及心理和生理的准备,产后住院期间正确的开奶方法,月子期间到产后三四个月期间专业指导的缺位,四个月后重返工作岗位后缺乏支持,六个月后对母乳的质量怀疑等因素影响着母乳喂养的情况」均是母乳喂养在不同阶段的影响因素。 大部分妈妈都倾向母乳喂养,但常心存疑虑与担忧,实践中遇到种种困扰又得不到专业支持,常常会在既无法解决问题也无法应对周围的压力时,最终放弃了母乳喂养。此外,目前社会舆论和公共场所的设施上并没有给母乳喂养提供更多的便利。 2015 年 11 月,微博上关于「地铁上母乳喂养是在公共场合裸露性器官」的问题受到关注并引发讨论。 在中国的公共场所,未能充分考虑到母婴房间的需求,机场、火车和公交车站、购物中心、超市、医院和公园等公众场所的母婴房间普及率也愿不能满足需求。 克服「没有母乳」 面对这么多的「障碍」,想要母乳喂养的妈妈们应该做些什么呢? 为了使母亲能够开始并维持长达 6 个月的纯母乳喂养,世卫组织和儿童基金会还给出了更具体的建议: 在婴儿诞生一小时之内开始母乳喂养; 根据需要进行母乳喂养——即无论白天或是晚上,婴儿一旦有需要就要进行喂养; 纯母乳喂养——不喂给婴儿除母乳之外的任何食物或饮料,甚至不喂水; 无需奶瓶、橡皮奶头或安慰奶嘴。 但这样的「建议」对于妈妈们来说,似乎「没那么简单」。 一个不得不注意的问题是,产后抑郁的出现率越来越高,很多新产妇普遍缺乏有效指导,其寻求帮助的渠道不畅通,很多母亲在网络平台上寻求帮助,表达其精神压力的原因之一是,没有母乳。 「很多选择剖宫产的孕妇由于手术带来疼痛而不得不推迟哺乳婴儿的时间。但妈妈们必须尽可能早地以母乳喂养宝宝,以确保身体分泌足够多的母乳。」

黄伟 主治医师 单县中心医院 骨科2018人已读 - DDH 诊疗系列科普(1)--认识DDH

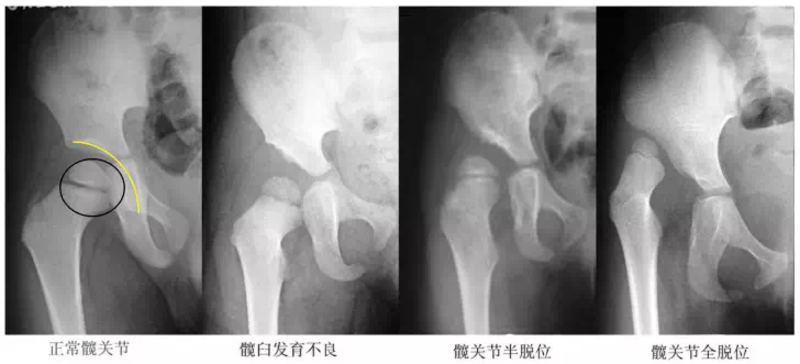

1.什么是DDH “DDH”是发育性髋关节发育异常的简称,英文全称“Developmental dysplaisa of the hips”,它是儿童常见的骨与关节系统出生缺陷之一,也是最常见的小儿髋关节疾患,指因某种因素导致患儿出生时或在以后的生长发育过程中出现股骨头与髋臼位置的异常(股骨头完全或部分脱出于髋臼之外)或髋臼形态的异常(髋臼发育不良)。它包括髋臼畸形、股骨近端畸形或两者均有畸形,分为三种类型:⑴完全脱位,即股骨头全部位于髋臼之外;⑵半脱位,即股骨头部分位于髋臼之外,头臼之间仍有接触;⑶髋臼发育不良,即髋臼陡而直,髋臼对股骨头的覆盖不良,但股骨头仍位于髋臼内(图1)。 曾经很多年这一疾患被称为先天性髋脱位(Congenital dislocation of the hips,CDH),认为其主要是先天性出生缺陷,在出生前股骨头就有脱位存在。后来,专家们注意到某些患儿在出生时髋关节并没有脱位,是稳定的或轻度不稳定的髋关节,但在生后由于一些原因逐渐发展为脱位或半脱位的髋关节,或者尽管未发生股骨头位置异常,但髋臼发育不良持续不改善。因此,DDH更全面的涵盖了婴幼儿髋关节结构异常的病理形式,同时强调其是一种动态发育性疾患,会随着生长发育而发生改变,或逐渐好转或或进一步加重,需要我们持续观察至骨发育成熟(男孩一般15岁,女孩一般14岁)。 2.为什么会发生DDH 目前DDH确切的病因尚未完全明了,其发生率大概在1~3‰,可能与种族、地理环境、生活习惯、性别、关节松弛、胎儿在子宫内的位置及基因突变等因素有关。如果把髋关节发育比喻成一颗种子在土壤里生长,那DDH的病因其实归根结底不是“种子”的问题,就是“土壤”的问题。 “种子”问题即内源性因素,即髋关节(髋臼和股骨头)本身的发育存在问题,原发性髋臼或股骨头结构异常,这种情况干预早期可以好转,但内源性问题未能解决,髋关节异常容易再出现。目前中国、日本等地区对高发人群进行基因检测,发现了一些易感基因,但不同种群存在明显的差异性,其明确的基因定位仍不明确。女胎在胎内对母体松弛素(多肽类激素)敏感,容易导致髋关节韧带松弛(图2),这是一种作用在髋关节外的内源性因素。 “土壤”问题即外源性因素,即髋关节发育所处的环境(体位、压力)出现问题,导致髋臼或股骨头偏离正常发育,一旦恢复正常环境,能够很快恢复正常发育。“土壤”问题主要的原因包括头胎(子宫、产道相对紧)、臀位、羊水少、出生后不良抱姿或襁褓(并腿、拉伸),其中臀位和不正确襁褓是最显著的两个引起DDH的危险因素(图3 )。完全臀位时DDH发生率高达20%,主要是由于髋关节屈曲、膝关节伸直时股二头肌向后牵拉股骨头,容易导致股骨头与髋臼的位置改变,以及不正常的应力对髋臼及股骨头发育产生影响。出生后襁褓能够有利于患儿入睡,可能更利于神经系统发育,但是不当的襁褓会影响髋关节发育。襁褓法干预也是我们唯一可以针对的致病因素,是实现DDH早期预防的关键。 在中东、美国印第安纳州以及中国北方,双下肢伸直位“蜡烛包”样捆绑是常见的方法,和DDH高发病率有关(图4)。印第安地区DDH发生率高达21%,与当地下肢伸直、内收位襁褓法明显相关。国内DDH发病率北方也显著高于南方。而相关动物实验也证实双下肢伸直、内收位捆绑导致髋关节发育不良、不稳定甚至完全脱位。已有学者通过推广一种以厚纸尿裤为原型的婴儿包,使DDH发病率下降65%。另外有学者通过超声观察发现,限制下肢活动的襁褓法可能导致髋关节不稳定,建议采用允许髋关节自由活动的包裹。奥地利近年来DDH晚期诊断率(>12周发现)逐年升高,认为和不当襁褓法有关,而改进襁褓法能够作为降低晚期诊断率的有效措施。 国际髋关节发育不良协会(International Hip Dysplasia Institute)推荐采用健康的有利于髋关节发育的襁褓方法,不同于传统的伸髋伸膝、紧缩捆绑,新的方法更加宽松,提供了髋关节屈曲及外展的空间(图5)。 3.DDH患儿都有什么表现 经常有细心的家长来到门诊告诉我们“孩子双腿不一样长”、“腿上的纹路不对称”、“有一条腿不怎么爱踢蹬”(图6)。DDH患儿可以有这些表现,但是需要明确的是有些表现也一样出现在正常的或者非DDH患儿身上。尤其是双腿纹不对称就出现于1/3正常婴儿。那么DDH患儿到底会有什么样的表现? 上述提到,DDH包含了三种基本的病理改变。单纯髋臼发育不良或半脱位可能没有任何表现,有时候可能仅表现为双腿外展受限(图7 )。只有完全脱位的患儿会有明确的表现,尤其是单侧脱位是由于一侧股骨头脱出于髋臼外可以发现明显的双下肢不等长(图8 )。专业的医生查体有时候能够查出股骨头重新复位于髋臼内时的弹响,即Ortolani试验(图9),这是可复位的脱位髋关节,而不可复位的脱位髋关节此检查是阴性的。反之也有部分患儿在检查中发现本来复位的股骨头能够在轻柔外力下脱出,即Barlow试验(图10),这部分就是我们称之的不稳定或可脱位的髋关节。需要注意,Ortolani或Barlow试验适用于4个月以内的婴儿,由于肌肉软组织张力升高,在4个月以上婴儿很难检出。 因此,DDH早期诊断单纯依靠临床表现或临床检查是不能准确诊断的,必须依靠相应的影像手段,比如X线、B超。

黄伟 主治医师 单县中心医院 骨科3114人已读

黄伟 主治医师 单县中心医院 骨科3114人已读

问诊记录 查看全部

- 右脚骨伤,左脚大脚趾下方处红肿,痛。 骑车摔伤后,右脚骨伤。下午左脚 大概可能是什么病,是否需要拍片等总交流次数41已给处置建议

- 左斜脖,有包块,硬,想看是否眼性斜颈 之前斜颈有包块,现在已经消了, 想问下知不知道广州中山眼科要挂什么科总交流次数20已给处置建议

- 左右肩膀疼痛 2个月前右肩膀疼,目前右肩膀右上 需要怎么治疗?您可以开药我们在家试一下总交流次数11已给处置建议

- 患者:男 10岁 脚后跟疼 最后交流时间 2022.10.03脚后跟疼 经常时不时的脚后跟疼,走路就疼 麻烦看下片子有问题吗?右脚是前一个月刚拍的,左脚是...总交流次数16已给处置建议

- 骨折,脚部扭伤了。 今天摔伤。看情况是否需要做手术和治疗方案。总交流次数15已给处置建议