科室介绍 查看全部

科普·直播义诊专区 查看全部

- 精选 磁共振报了“脱髓鞘”, 吓死宝宝了!

前言:在门诊和好大夫在线咨询的很多患者都来问我:被查出了“脱髓鞘”,该怎么办啊?听说“脱髓鞘”这个毛病是终身的,治不好,还很容易复发,甚至有的人很快就瘫痪了,吓死宝宝了!有些年轻的患者诊断为“中枢神经系统脱髓鞘”后,就开始激素或者丙球等冲击治疗。有些本来很爱美的小姑娘,病后变得超重、肥胖,身材严重变形、满脸痘痘。还有些患者服用了硫唑嘌呤等免疫抑制剂,出现了骨髓抑制、剥脱性皮炎等严重副作用,看着好心疼,不禁令人唏嘘不已。 门诊还有很大的一个群体,就是中老年人,尤其是50岁以后的患者,他们往往因为脸部发麻、头晕、头痛去做了个磁共振,结果磁共振报了“脱髓鞘”,很多病人就到网上搜索“脱髓鞘”,结果说这个病很难治,几年内坐轮椅、瘫痪在床、死亡等...吓死老宝宝们了! 到底让人谈之色变的“脱髓鞘”是个什么样的病呢?今天我来给大家科普一下老年人经常遇到的磁共振所报的脱髓鞘,希望正确认识之后正确诊治。 引用赵桂宪老师的作品,向老师致敬!

殷义明 主任医师 苏州市立医院白塔院区 神经外科9133人已读

殷义明 主任医师 苏州市立医院白塔院区 神经外科9133人已读 - 精选 什么是脑动脉瘤?

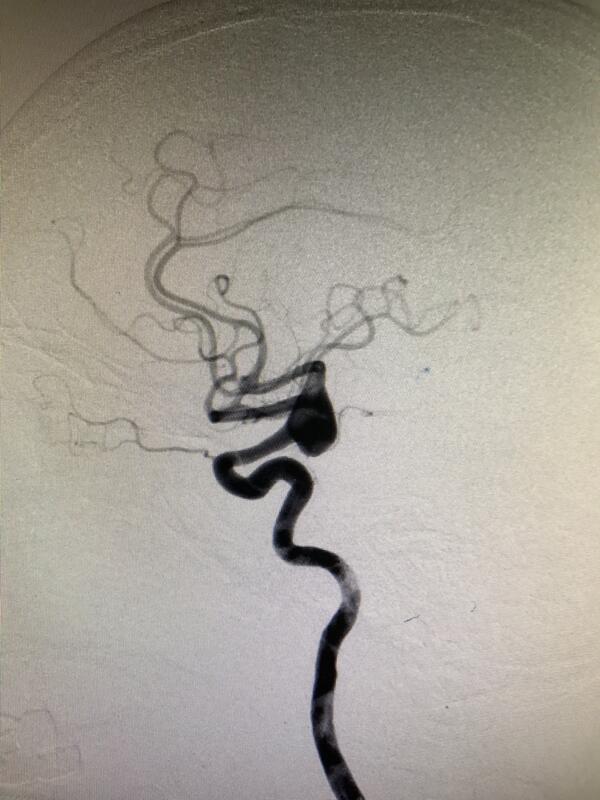

脑动脉瘤也叫脑血管动脉瘤、颅内动脉瘤,是脑血管壁局部结构薄弱点隆起膨出形成的一个与血管管腔相通的球样结构。随着时间的推移,脑血流持续冲击血管壁薄弱处,该处血管壁结构撕裂破坏,血管壁慢慢膨出,逐步形成脑动脉瘤。 脑动脉瘤的发生率?根据放射学检查和尸检报告,颅内囊状动脉瘤的发生率约为3.2%,平均好发年龄为50岁(40-60岁),男女性别无明细差异。 临床所见动脉瘤有一定性别差异,尤其是50岁以上的患者女性约是男性的2倍。 根据国内一项流行病学报告,颅内动脉瘤的检出率为5%-7%。 20%-30%的颅内动脉瘤患者为颅内多发性动脉瘤。 脑动脉瘤患者会有什么症状?通常根据动脉瘤大小分为四种动脉瘤,微小(5mm以下)、小型(5-10mm)、大型(11-25mm)、巨大型(25mm以上)颅内动脉瘤。 小型微小型颅内动脉瘤常无症状,但是一旦破裂出血会导致剧烈头痛、呕吐,甚至抽搐、昏迷不醒危及生命。大型或巨大型动脉瘤除了出血外,还可能有占位效应,引起相应颅神经症状、头痛等。 动脉瘤一旦破裂约10%的患者在送达医院前死亡,仅有约30%的患者经过治疗后有一个相对较好的预后。

殷义明 主任医师 苏州市立医院白塔院区 神经外科1789人已读

殷义明 主任医师 苏州市立医院白塔院区 神经外科1789人已读 - 阿司匹林服用的小知识

一、高血压患者服用阿司匹林的时机 阿司匹林的副作用主要是引起出血。对于有活动性溃疡病的患者,可引起病情加重甚至消化道出血。 高血压患者应在通过使用降血压药物,使血压下降至140/90mmHg以下时,再开始使用阿司匹林。否则,如果血压未得到控制时使用阿司匹林,可能增加脑出血的风险。 二、阿司匹林肠溶片是餐前还是餐后服? 肠溶阿司匹林有一层耐酸的包衣,保护它顺利通过胃内酸性环境不被溶解,到达小肠碱性环境缓慢释放吸收,减少胃肠道不良反应。 如在餐中或餐后服,阿司匹林会与食物中碱性物质混合延长胃内停留时间,释放阿司匹林药物会产生胃肠道副作用。空腹服用可缩短胃内停留时间,顺利到达吸收部位小肠,建议阿司匹林肠溶片最好在空腹服用,但是前提条件是选用肠包衣好的肠溶阿司匹林片。 三、阿司匹林是早晨还是晚上服? 有人讲,夜间血流缓慢,易生血栓,应睡前服用阿司匹林。又有人说,清晨是心肌梗死或脑卒中高发时段,阿司匹林应清晨服。实际上,这两种说法都没有科学根据。 阿司匹林对于血小板的抑制作用是不可逆性的。虽然该药的血浆半衰期只有15~20分钟,但其抗血小板作用却可以持续7~10天(即血小板的整个生命周期)。从此角度来讲,每天任何时间服用阿司匹林的作用都是相同的。 如果夜间血压高,难以控制,需用多种降血压药物时,可将其中一种降压药物放在睡前服,并同时服用阿司匹林,这在一定程度上可加强降血压的作用。 四、时刻牢记阿司匹林的出血风险 低剂量阿司匹林长期应用也可致食管、小肠、结直肠的损伤,发生溃疡、出血、肠腔狭窄和穿孔。出血症状包括:呕出鲜红血(上消化道出血)、呕血呈暗红色(上消化道出血减缓或停止)以及黑便(肠道出血)等。出现这些症状应立即就医。 长期服用阿司匹林还可引起皮下出血。患者表现为皮肤青紫或有出血点,甚至牙龈出血或鼻出血,老年女性尤为常见。由于阿司匹林具有抗凝血作用,会使手术出血风险加大。这些应引起广泛的重视。

殷义明 主任医师 苏州市立医院白塔院区 神经外科1961人已读

问诊记录 查看全部

- 患者发现脑动脉瘤一周。 患者因头晕行血造发现颈内动脉终末段动脉瘤一周。现未曾用药。既... 当地医院医生说颅内动脉瘤需要做手术,我是安徽的。听别人说可以挂殷主任号请上海专家做,想问问殷主任。总交流次数3已给处置建议

- 患者诉头重、耳鸣1周。 患者缘于一周前出现耳鸣,头重,在当地医院住院治疗。09.26... 提供治疗建议总交流次数3已给处置建议

- 腹胀、肥胖,伴肢体无力、水肿2年余。 患者2020年于苏州市立医院殷主任行垂体瘤手术,出院诊断为鞍... 垂体瘤手术后是不是有类似的腿软无力,发胖,水肿症状,有没有什么药物控制总交流次数4已给处置建议

- 华山徐斌主任推荐来做Dsa检查脑动脉瘤 体检发现疑似脑动脉瘤,经华山徐斌教授面诊后被推荐找殷主任做D... 可否直接预约挂号前来做检查?检查是否需要住院?总交流次数14已给处置建议

- 头晕1天 2022年2月6日因头晕就诊于苏州市吴中区角直人民总交流次数2已给处置建议