三甲

三甲

唐家广

主任医师

北京同仁医院

骨科

腰椎间盘突出症的概念与治疗方法

33876人已读

腰椎间盘突出症又称腰椎间盘纤维环破裂症,是指腰椎间盘发生退行性变或外力作用引起纤维环破裂,导致椎间盘的髓核突出压迫神经根或/和马尾神经根,而引起相应的临床症状。随着人们生活节奏的加快,腰椎间盘突出症的发病率正在逐年上升。其病程长、时轻时重、反复发作,严重影响了患者的正常工作及生活质量。

【腰椎间盘突出症的病因学】

退变性因素是腰椎间盘突出症的主要病因。椎间盘是人体内最大的无血管结构,主要通过软骨终板中央和周围纤维环获取营养。椎间盘的无血管特性,意味着发生在椎间盘内的结构性破坏没有愈合能力,任何裂隙和断裂不可能自愈,这些结构性损伤会持续存在。

青春期后人体各种组织即出现退行性变,其中椎间盘的变化发生较早,主要变化是髓核脱水,脱水后椎间盘失去其正常的弹性和张力,在此基础上由于较重的外伤或多次反复的不明显损伤,造成纤维环软弱或破裂,髓核即由该处突出。髓核多从一侧(少数可同时在两侧)的侧后方突入椎管,压迫神经根而产生神经根受损伤征象;也可由中央向后突出,压迫马尾神经,造成大小便障碍。如纤维环完全破裂,破碎的髓核组织进入椎管,可造成广泛的马尾神经损害。由于下腰部负重大,活动多,故突出多发生于腰4-5与腰5-骶1间隙。

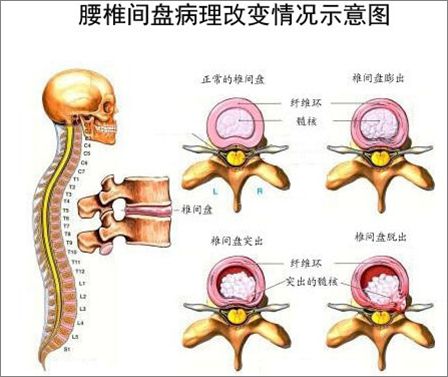

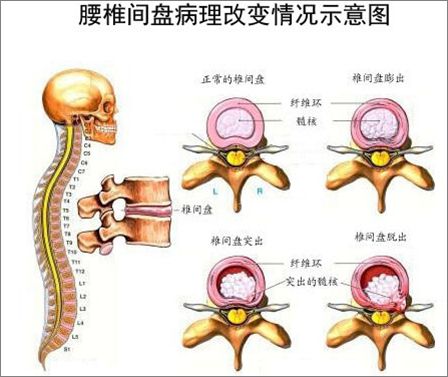

腰椎间盘突出按突出程度可分为膨出、突出和脱出。膨出指椎间盘纤维环换装均匀超出椎间隙范围,椎间盘组织没有局限性突出。突出指椎间盘组织局部移位超过椎间隙范围,移位的椎间盘组织尚与原椎间盘组织相连,其基底连续部直径大于超出椎间隙的移位椎间盘部分。脱出指移位椎间盘组织的直径大于基底连续部并移向椎间隙之外,脱出的椎间盘组织大于破裂的椎间盘间隙,并通过此裂隙位于椎管内。

腰椎间盘突出按突出的解剖位置可分为中央椎管区突出、侧隐窝区突出、椎间孔区突出和椎间孔外区突出。其中较为多见为前两者,该部位的椎间盘突出所压迫的神经根为向下位走行的行走根,如L4/5椎间盘突出压迫L5神经根。后两者也可被统称为极外侧椎间盘突出,该部位突出的椎间盘组织压迫是同一水平向外走行的出口根,如L4/5极外侧椎间盘突出压迫L4神经根。

【腰椎间盘突出症的典型症状】

(一)腰痛和一侧下肢放射痛是该病的主要症状:腰痛常发生于腿痛之前,也可二者同时发生;大多有外伤史,也可无明确之诱因。疼痛具有以下特点:①、放射痛沿坐骨神经传导,直达小腿外侧、足背或足趾。②一切使脑脊液压力增高的动作,如咳嗽、喷嚏和排便等,都可加重腰痛和放射痛。③活动时疼痛加剧,休息后减轻。卧床体位:多数患者采用侧卧位,并屈曲患肢;个别严重病例在各种体位均疼痛,只能屈髋屈膝跪在床上以缓解症状。合并腰椎管狭窄者,常有间歇性跛行。

(二)间歇性跛行:表现为下肢疼痛、沉重随行走距离增长而加重,下蹲、脊柱前屈休息后,症状可暂时缓解。有间歇性跛行表现者多为椎管内软组织损伤,原因是硬膜囊外腔或神经根中的脂肪组织损伤,炎性刺激引起神经很充血水肿、缺血缺氧所致。当行走时,脊柱前凸、椎管容积减小,椎管内因脂肪损伤而受阻的静脉丛逐渐充血、回流受阻,加重了神经根的充血、水肿、因而随行走下肢症状加重。当下蹲、脊柱前屈时,椎管容积扩大,椎管内张应力减小,硬脊膜外腔静脉丛血流相对改善,而使症状暂时缓解。

(三)麻木及感觉异常:腰椎间盘突出后,可造成神经根接触区域的局部性压迫和牵扯性压迫,使神经根本身的纤维和血管受压而导致缺血缺氧,故受累神经根支配区域出现疼痛、麻木等异常感觉。

(四)脊柱姿势改变:腰椎间盘突出后约有90%以上的患者有不同程度的功能性脊柱侧凸,多数凸向患侧,少数凸向健侧,主要视突出物与神经根的关系。侧弯能使神经根松弛,减轻疼痛。如果突出物在神经根前外侧时,脊柱则凸向患侧。突出物在神经根内侧时,脊柱则凸向健侧。侧弯是减轻突出物对神经根压迫的一种保护性措施。

【影像学检查】

近年来用于腰椎间盘疾患诊断的影像学技术进展较大,其中包括X线平片、CT、磁共振、椎间盘造影等。需拍腰骶椎的正、侧位片,必要时加照左右斜位片。常有脊柱侧弯,有时可见椎间隙变窄,椎体边缘唇状增生。X线征象虽不能作为确诊腰椎间盘突出症的依据,但可借此排除一些疾患,如腰椎结核、骨性关节炎、骨折、肿瘤和脊椎滑脱等。重症患者或不典型的病例,在诊断有困难时,可考虑作脊髓碘油造影、CT扫描和磁共振(MRI)等特殊检查,以明确诊断及突出部位。

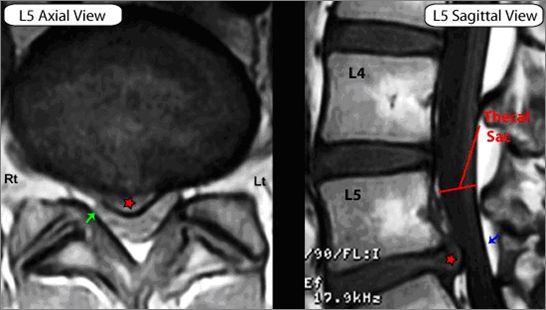

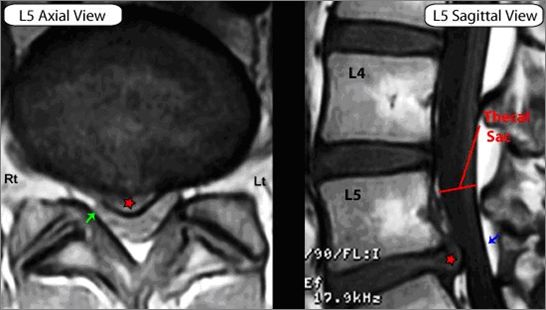

MRI检查对椎间盘突出症的诊断具有重要意义。通过不同层面的矢状面影像及所累及椎间盘的横切位影像,可以观察病变椎间盘突出的形态及其与硬膜囊、神经根等周围组织的关系。MRI检查除了可以获得三维影像用于诊断(阳性率可达99%以上),更为重要的是此项技术尚可用于定位及分辨"膨隆"、"突出"与"脱出",从而有利于治疗方法和手术入路的选择。

【腰椎间盘突出症的诊断】

(一)询问病史:包括患者的主要症状和发病时间、经过、现状以及引起腰痛、下肢症状的可能诱因等。

(二)物理检查:是医生检查腰椎间盘突出症的一个重要步骤,有经验的医生在患者一进诊室,通过观察患者弯腰侧凸、一侧臀部向后方突出、患肢不敢负重、跛行的特殊步态等,就会首先考虑腰椎间盘突出的可能。此外,在检查患者腰椎活动时,可发现屈腰、后伸、侧屈及旋转等功能均有不同程度的受损,尤其以后伸受限最为明显,通过触诊可发现腰椎生理性前凸减小,脊柱有一定的侧弯,患部的棘间及椎旁等处有明显的压痛点,有时按压产生患侧下肢放射性疼痛。在感觉检查上可发现下肢某一区域皮肤感觉迟钝或丧失肌肉力量,如踝关节及趵母趾背伸力量减弱,膝腱反射和跟腱反射一般表现为减弱或消失。

(三)辅助检查:目前,对腰椎间盘突出症患者较为主要的辅助检查手段是影像学方面的检查,如X线平片、体层摄影、脊髓造影、CT、磁共振、腰椎间盘造影、选择性脊髓动脉造影、腰椎静脉造影等。

【治疗原则】

(一)非手术疗法

腰椎间盘突出症大多数通过保守治疗可以缓解,80%左右的病人不需要手术治疗。但非手术疗法只能起到缓解疼痛的作用,不能除根治本。常用的非手术治疗方法有以下几种:

①首先是要完全绝对卧床,早期急性期包括大小便都不要下床,这样可以解除体重、肌力和外来负荷对椎间盘的压力,是椎间盘突出症的基本治疗方法。需卧硬板床,可同时配合腰部牵引、热敷、理疗、针灸、推拿按摩等治疗。急性病人一般于卧床3周后可明显好转。此时即应逐惭开始腰背肌锻炼,并可在腰围保护下起床活动。起床后继续加强腰背肌锻炼,逐惭取消腰围。不可长期使用腰围而不加强背肌锻炼,否则将使腰背肌肉萎缩,以后将更无法脱离腰围。

②骨盆牵引:牵引能进一步减轻椎间盘内的压力,疗效较好,特别是早期病人。

③推拿按摩:手法应轻柔,不宜用暴力。这里需要注意一点,由于许多做推拿和按摩的人对腰椎间盘突出症缺乏足够的认识,往往会加重病情,甚至造成事故。临床上常见的情况是,很多患者在接受手法推拿复位治疗后,不但没有减轻症状反而有所加重,所以提醒患者必须要慎重选择。

④药物:使用脱水药、激素类药主要是使受压的神经根水肿消退,减轻炎症反应。也可使用一些对症的止痛药物。

(二)手术治疗

保守治疗3~6个月效果不好,症状又比较重,这时候就需要手术治疗。有极少数病人,平时并没有腰腿疼痛等椎间盘突出症的症状,但由于用力或姿势不当,突然出现剧烈的腰腿疼痛,下肢不能伸直,或者会阴区麻木,大小便失禁,这时候要考虑急性腰椎间盘突出症,这类病人绝大多数需要手术治疗,而出现会阴区麻木,大小便失禁,这时候是突出的椎间盘压迫了马尾神经,也就是马尾神经综合征,需要在24小时内急诊手术,否则大小便异常可能不能恢复或者不能完全恢复。

①常规腰椎间盘摘除术

此手术方式是一种公认的、应用广泛的、疗效可靠的手术方式,目前仍然被广泛的应用。通过手术直接摘除突出的髓核组织,扩大神经根管以解除压迫,达到治疗的目的。手术要经过切开皮肤,剥离骶棘肌,牵开以充分显露,咬除黄韧带及椎板。根据咬除椎板的多少分为:

1、全椎板切除髓核摘除术,切除双侧椎板及棘突,显露充分,减压彻底;

2、半椎板切除髓核摘除术,切除一侧椎板,保留对侧椎板和棘突;

3、"开窗"式髓核摘除术。

②有限腰椎间盘摘除术

与常规手术的不同之处就是手术时只切除椎间盘游离和突出部分,而不切除椎间的中央和外侧区域的髓核组织。但有限腰椎间盘摘除手术尚引起较大的争论。是否会有尚未突出的髓核组织沿原来的髓核突出部位再突出,远期效果如何尚值得商榷。

本文是唐家广版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论