三甲

三甲

人工肝支持系统介绍

各种原因所致暴发性肝衰竭,多并发肝性脑病、脑水肿、循环障碍、肾功能衰竭、感染等,病死率高,内科综合治疗疗效不理想,一直是临床上亟待解决的难题,近年来,肝移植提高了暴发性肝衰竭患者的存活率,仍有许多病人未能及时实施肝移植而死亡。而慢性晚期肝病,在能取得供体肝脏进行肝移植时,也应该积极治疗。目前供肝缺乏和疾病进展迅速仍是临床上难以解决的矛盾。因此,为了提高患者的生存率,国内外学者致力于人工肝支持系统的临床应用,起到了进一步治疗的桥梁作用。

肝脏支持系统应用的目的在于:代偿肝脏的解毒与生物合成功能,稳定内环境,阻断肝坏死;为肝细胞再生提供条件和时间;终末期肝病的过渡治疗。人工肝支持系统主要有4种:

1、I型:非生物型人工肝:包括血液透析、血液滤过、血液灌流和血浆灌流。

血液透析:根据Gibbs-Donnan膜平衡原理的扩散机制研制,能够清除体内代谢产物、纠正水、电解质紊乱、酸碱平衡、使用于肝肾功能衰竭、水电解质及酸碱失衡和急性中毒患者。

血液滤过:通过对流机制纠正水电解质平衡,清除代谢废物和清除IL-6、IL-1、TNF等细胞因子及中分子毒素。使用中能保持比较稳定的心血管状态,滤过膜有很好的生物相容性且对中分子物质的清除率高。使用于与中分子毒素有关的肝性脑病患者、有脑或心血管疾病的老年患者,通常与其他支持装置联合应用。

血液灌流:通过灌流柱吸附胆酸、胆红素、细胞因子、硫醇、药物及毒物等。

2. II型:中间型人工肝:包括血浆置换、交换输血、整体洗涤等。以血浆置换最为常用。

血浆置换:患者的血液引出体外,经膜式血浆分离器分离血细胞和血浆,弃去含有毒素的异常血浆或血浆中病理成分,患者的血细胞、保留成分和补充的等量新鲜血浆、人血白蛋白等置换液一起回输体内。在清除血液中中小分子及与血浆蛋白结合的大分子毒性物质的同时,又能通过补充新鲜冰冻血浆或人血白蛋白提供多种生物活性物质,但不具备肝脏特有的生物转化功能。

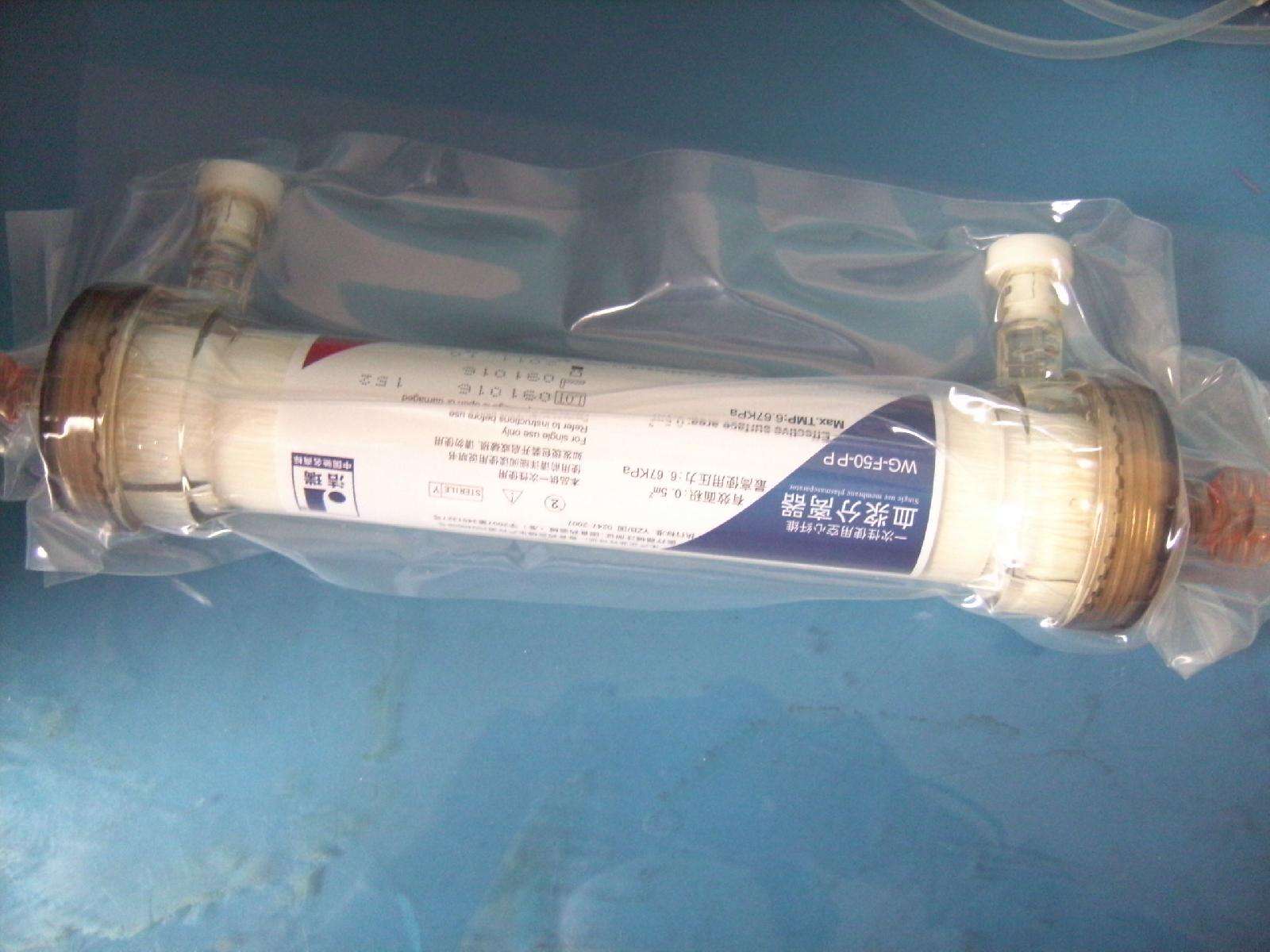

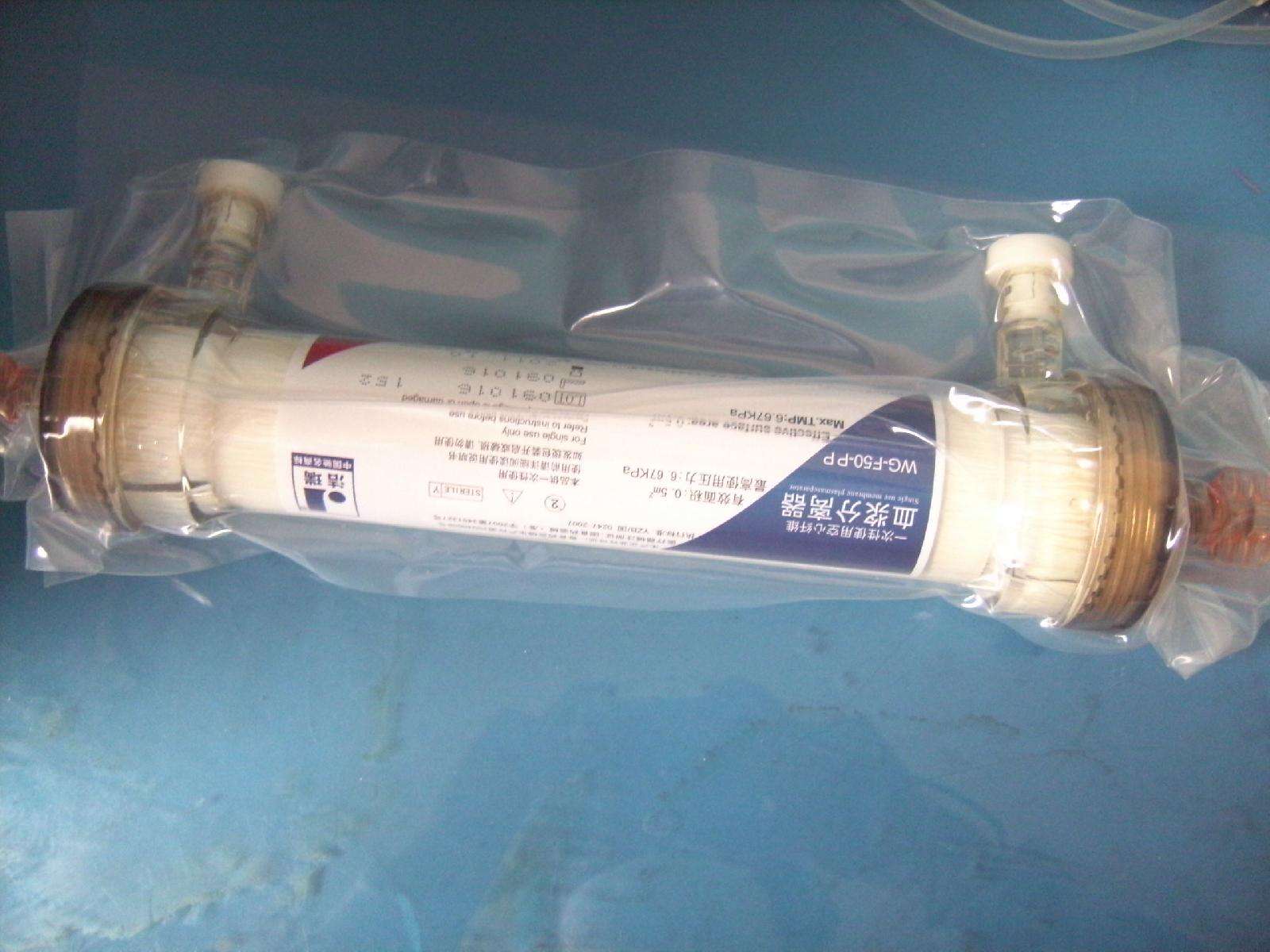

3、Ⅲ型:生物型人工肝:包括交叉血液循环、肝灌流、体外生物反应装置、体内植入肝细胞。早期的生物型人工肝装置因疗效不肯定、副反应大、操作复杂等被逐渐放弃。上世纪80年代后期,生物型人工肝一般专指人工培养的以肝细胞为基础构件的体外生物反应系统。具有解毒和生物转化、生物合成等功能。由生物反应器、血浆置换回路组成。细胞来源有原代猪肝细胞、冻存同源肝细胞、人的细胞株等。生物反应器一般采用中空的纤维管,内腔为流动的血液或血浆,腔外为肝细胞。

VitaGenTMELAD:由Sussman等研制,正进行FDA批准的II、III期临床验证。即中空的纤维反应器的腔外含有100Gc3组成。C3A细胞株由HEPG2衍生而来,能产生高浓度的白蛋白并在无糖培养基中生长。

HepatAssist由Demetriou AA等研制。装置包括碳管和反应柱,内含众多中空纤维膜,其外黏附大量的霉菌活的冻存猪肝细胞。当血浆流过时,腔外的猪肝细胞通过纤维膜表面的微孔与血浆进行交换。该系统的临床研究资料显示:该系统可使病死率降低37%,在FHF患者中统计发现病死率降低47%。

柏林体外肝支持系统(BELS):仍有一些未解决的问题,包括细胞的来源、数量、合理的装置设计、疗程与频度、治疗方法的标准化等等。

4、Ⅳ型:混合型人工肝,既I型生物人工肝和II型生物人工肝的结合。是目前最合理的人工肝支持系统,代表着人工肝的发展方向。

理想的人工肝应该与原来的生物器官接近和类似,基本上能够担任完成正常肝脏的工作。短短几年里,人工肝支持系统的研制已经取得重大进展。目前我科在院领导的高度重视下已经独立开展人工肝支持系统的治疗,经反复临床实践,能够独立完成重型肝炎的人工肝治疗,并取得了满意效果。

写于2008-03-18

本文是左凯版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论