三甲

三甲

颅底凹陷症、寰枢椎脱位合并小脑扁桃体下疝、脊髓空洞的外科手术治疗

颅底凹陷症的患者往往合并很多颅颈交界区的畸形,如Chiari畸形(小脑扁桃体下疝和脊髓空洞症)、先天性寰椎枕骨化畸形等。如果颅底凹陷症是由于枢椎即第二颈椎的齿突上移进入枕骨大孔引起,这种类型称为继发性颅底凹陷症,即齿突上移后继发出现了颅底凹陷。由于齿突上移,往往会引起延髓、脊髓前方受压,由于脊髓的前方顶压,脑脊液循环不通畅,常常会造成继发的脊髓空洞症,随着发病时间长短不同,空洞可大可小,但趋势是越来越大。这时,如果采用枕颈部后方的手术,打开枕骨大孔、切除小脑扁桃体后,由于脊髓前方的压迫没有解除,很多情况是术后短期内症状减轻,很快症状又会加重,而且往往会比术前还要变差,所以国内包括很多著名的大医院采用的这种手术方式对于此类病例是完全错误的,既浪费了患者的费用,又浪费了宝贵的治疗时间,得不偿失。而另外一种手术方式,是针对脊髓空洞症的分流手术,这种方式治标不治本,而且很多远期复发,效果欠佳。

很显然,脊髓的压迫来自哪里,就应该从哪里解除脊髓的压迫,这是最容易理解的道理。所以,针对这种类型的继发性颅底凹陷症合并多种颅颈交界区畸形伴脊髓压迫症的患者,应该从脊髓前方解除脊髓的压迫,才能从根本上解决问题。针对这种情况,我们研制出了TARP手术,经过10年的不断摸索,从最初的I代钢板研究到现在的IV代钢板,形成了现在稳定的产品。由于通过TARP手术将寰枢椎复位后,寰椎有再脱位的倾向,对第二颈椎即枢椎的螺钉固定要求强度较高,我们设计了枢椎经口的逆向椎弓根螺钉固定,通过这种螺钉的固定方式,可以达到非常坚强的固定作用,寰枢椎不会发生再脱位。但在颅底凹陷症的患者,枢椎往往位置很高,所以椎弓根螺钉是不可行的,针对此类病例,我设计出了新的固定方法,即枢椎经口逆向的关节突螺钉,方法简单,固定同样牢靠,效果很好。通过每年近百例的此类手术患者(包括我外出到全国20多个省市自治区开展的手术)的手术效果证实,TARP手术只需通过口腔一个小切口(4~5mm)即可达到脊髓彻底减压的目的,可以达到永久性的治愈,不再复发,疗效确切。而且无需采用经口手术再联合后路手术的两个手术切口的手术方式,创伤小很多。手术时间从切开咽后壁粘膜到缝合完毕,一般需要1.5~2小时。

通过去除病因的方式,TARP手术可治愈几种畸形同时存在的颅颈交界区畸形,起到了良好的外科治疗效果。下面是一个典型病例:

张XX,女,32岁,因左侧肢体无力麻木4年,加重1个月入院治疗。既往曾在新疆当地医院行“后颅凹减压术”,术后左侧肢体麻木无力症状无改善,并逐渐加重,近1个月加重明显,行走困难,持物困难。就诊于北京某医院后,建议转入我院治疗。入院诊断:颅底凹陷症,寰枢椎脱位,后颅凹减压术后不全瘫,Chiari畸形 I型(小脑扁桃体下疝合并脊髓空洞症),先天性寰椎枕骨化畸形。

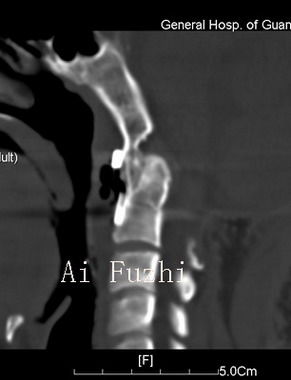

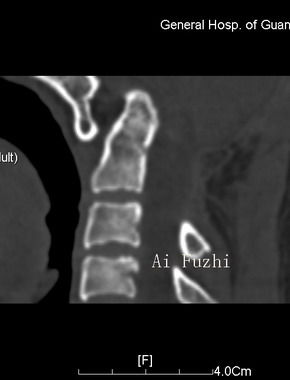

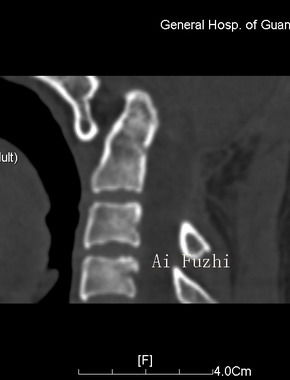

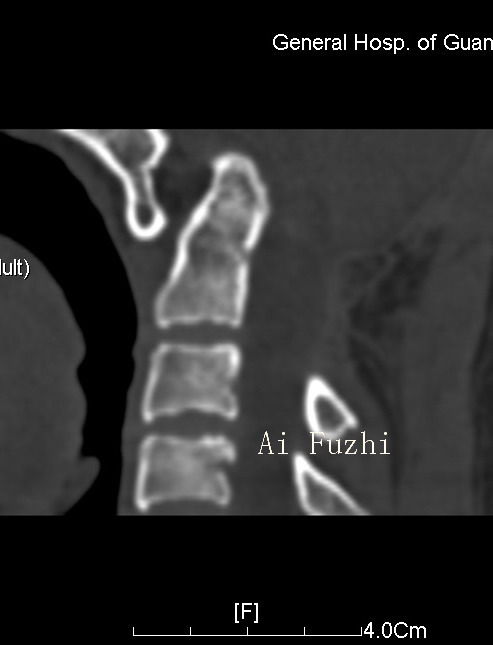

术前X线片示齿突陷入枕骨大孔,术后通过经口入路的TARP手术,将齿突下拉复位。

术前和术后的CT对比显示,枕骨已被外院切除,通过手术将陷入颅内的齿突完全复位至生理的位置

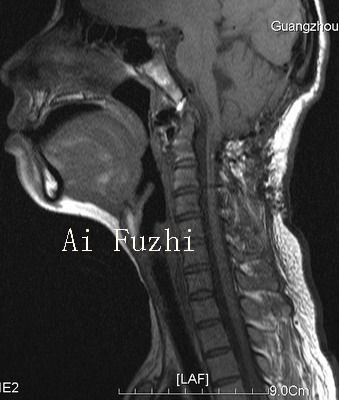

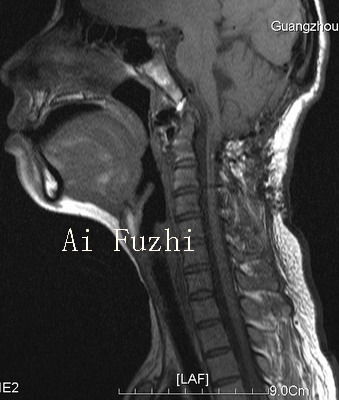

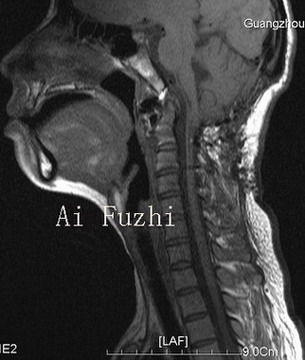

术前MR显示虽经后路的后颅凹减压手术切除了枕骨及部分的小脑扁桃体,但脊髓前方的压迫一点没有改善,空洞仍然很大。经口手术后,脊髓的压迫彻底解除,脊髓空洞也基本消失了。患者肢体的麻木无力症状明显改善,痊愈出院。

本文是艾福志版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论