三甲

三甲

小儿麻痹——脊髓前角灰质炎的概述及病理

【概述】

小儿麻痹症主要发生于1~3岁小儿,因引起肢体肌肉麻痹为特征而得名。致病原为一种直径约27nm的病毒,主要侵犯脊髓前角细胞,故又称为脊髓前角灰质炎(poliomyelitis)。

Bordian认为病毒侵犯脊髓后,脊髓被破坏的细胞逐步吸收消失,未破坏的细胞一般在一个月内就恢复正常。Sharrard认为肌肉出现完全瘫痪后,如在半年内仍为0级则永远不可能恢复,其他有一定肌力的肌肉,可有部分恢复。从时间上看,90%可在9个月内恢复,最长也不能超过2年。根据这一概念,现均认为急性期后,有2年的恢复期,2年以后仍留有症状者,便称为后遗症期。

20世纪50年代以后,小儿麻痹症(以下简称儿麻)在发达国家已基本绝迹,但在我国,特别在动乱时期,不重视预防工作,有些地区时有流行,据1987年我国对残疾人抽样调查推知,残疾人总数约5 164万人,其中儿麻后遗症为183万人;仅从1999~2000年二年笔者医院手术统计每年均在110例左右。因此就我国现状来看,还必须面对现有的或目前还继

续发生后遗症的儿麻患者,采取果断的康复措施。康复的基本手段主要是采取手术矫治。

多年实践充分证实了矫形手术是改善肢体功能的重要手段,随着科技飞速发展,矫形手术方法和器材的不断创新,如各种肢体均衡方法、远隔肌移位动力重建、髋部手术,生物力学、显微外科技术在矫形外科中的应用以及康复措施等都有创新和改进,使过去认为难治或不治之症有了有效的矫治方法。

【病理与病理生理】

病毒进入人体后,主要侵入脊髓前角,早期有下列变化:

1.仅表现为细胞周围血管充血及水肿,暂时影响细胞功能。

2.神经细胞本身受到侵犯,细胞核肿大,尼氏体碎裂,甚至细胞核的染色质发生分解,细胞浆出现嗜碱颗粒。这类病理改变仍为可逆性,甚至可完全恢复正常,但较前者持续时间长。

3.神经细胞本身严重变性,甚至发生溶解、坏死或吸收。这些已经消失的神经细胞就不可能再生或恢复,但是支配某一组肌肉的神经细胞集团,并非全部都出现这一变化,而往往残留一部分保持完整功能的神经细胞,通过其代偿作用又可能获得功能上的改善。一般估计,只要残存40%左右的神经细胞,就可以使肌肉运动功能正常;有30%细胞残存,肌力可望达到3~4级;保存20%神经细胞,肌力可达到2~3级;至10%的神经细胞残存,就仅有0~1级的肌力。因此,瘫痪程度的轻重,早期较直接地反映神经受累的多少,晚期一般可因肌力代偿而有所提高,因畸形发生又有所下降。

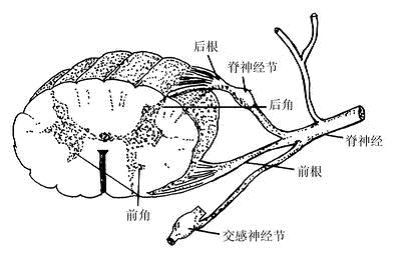

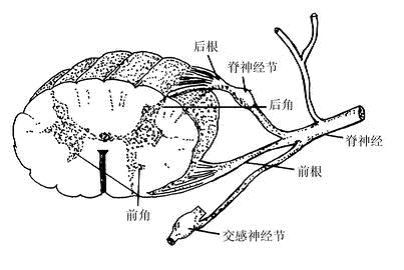

从脊髓横剖面看(图1),病变主要侵犯脊髓前角内侧部,病变越重则越向外侧扩展,很少侵及后角。

图1 脊髓灰质和脊神经横剖面

从脊髓纵轴看,支配各条肌肉的前角运动神经细胞,在脊髓前角内排列成细胞柱,各肌群的细胞柱长短不一。如髂腰肌的细胞柱位于胸12至腰3四个节段中;股四头肌位于腰2~4三个节段中;胫前肌仅位于腰4、5两个节段中,因此如病变较轻,就不致侵犯某一组的全部细胞柱,甚至某些病变呈分散或呈跳跃式分布,因此在临床上所表现的瘫痪并不按神经支配区域分布,而是很不对称,呈“乱点名”式的。

从侵犯部位上看,以腰1~4最常见,颈胸段较少,故本病最多见于下肢。主要为股四头肌、小腿伸肌、臀肌,其次上肢的三角肌、肱二头肌,躯干肌有时也受累。

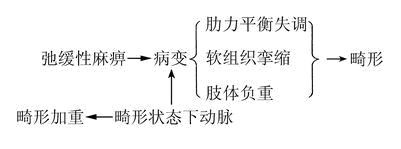

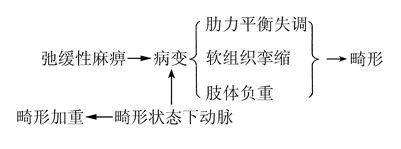

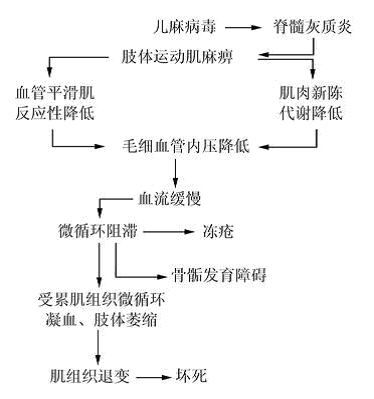

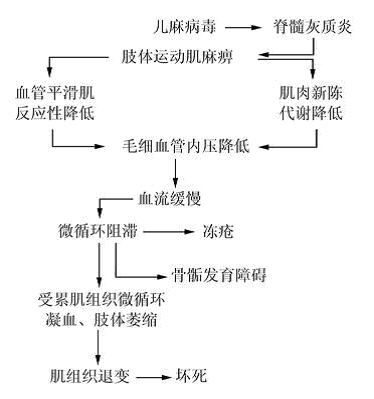

自麻痹一出现,不仅横纹肌失神经支配,而且所支配的血管平滑肌亦受到严重影响,根据病变程度不同,周围血管受累的轻重也不一致,严重者出现整个肌肉微循环广泛凝血改变,血液流经短路,从而严重影响肌细胞的新陈代谢致肌细胞发生坏死或退行性改变。过去一般仅着眼于脊髓细胞的病理改变,很少注意肌肉循环障碍的病理变化,许多治疗设计,早期仅多从脊髓中枢方面考虑,此为治疗效果欠佳的重要原因之一(图2)。

图2 儿麻后遗症外周病理进程

随着肌肉的麻痹程度差异及四肢关节肌力平衡失调的影响,继发各种异常改变,并呈恶性循环地进一步破坏肢体功能(图3)。

图3 肌麻痹病变进程

畸形早期,主要为软组织,如筋膜、肌肉、韧带等挛缩,纠正比较容易。随着病程的发展,就出现了各种各样骨性畸形,因而对于每一个病人应尽早矫治,只有准确地测定麻痹的程度和畸形的性质,才能作出正确的治疗计划。

本文是王江宁版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论