小儿麻痹后遗症

索引

中华医学百科全书骨科分卷第三篇《骨病》

第十一章:后遗症畸形条目

条目编号:三级条目(856) 条目名称:小儿麻痹后遗症

作者姓名:秦泗河 作者单位:国家康复辅具中心附属康复医院

联系地址:北京亦庄 条目分类:疾病类

索引词:小儿麻痹后遗症 肌肉瘫痪 肢体畸形、运动障碍。

定义

小儿麻痹症,是一种由嗜神经病毒感染脊髓前角细胞和某些脑干运动核的急性传染病,特点是发热后出现肢体弛缓性瘫痪,这种病毒主要损害脊髓中前角运动神经细胞,从脊髓横断面上看,前角细胞呈灰色,故称脊髓灰质炎(Poliomyelitis)。该病发病时的年龄85%以上是3个月~3岁的婴幼儿,因此在中国俗称小儿麻痹症。急性发病后2年内属恢复期,但通常在发病后5~6个月内肌肉恢复最多,患小儿麻痹症受累肢体两年后功能未恢复即称为“小儿麻痹后遗症”或“脊髓灰质炎后遗症”(Poliomyelitis Sequelae)。该症每个患者肌肉瘫痪的程度、范围不同,随着患者年龄增长,不正常的负重应力而发生不同类别的肢体畸形和功能障碍。因而脊髓灰质炎后遗症伴随着患者从儿童——成年——中年——老年的全过程。

肢体瘫痪畸形的发生发展规律

不同程度不同范围的肌肉瘫痪所造成的肌力不平衡渐趋明显,为畸形形成与发展期。特别是广泛而严重的肌肉瘫痪,患儿长期使关节或肢体置于某种固定位置,往往导致屈曲优势的关节韧带、筋膜、肌肉处于纤维蛋白变性或部分变性状态,使受累韧带筋膜等丧失应有的延展性,表现为关节挛缩、躯干不良姿势或屈髋挛缩、屈膝挛缩、马蹄内翻、骨盆倾斜等骨关节畸形。

导致肌肉瘫痪和骨关节畸形的发展程度,取决于如下几种因素:①受累脊髓灰质神经细胞的范围和程度;②支配肌或肌群的脊髓灰质细胞柱的高度和宽域;③肌力不平衡所引起的肌力强势侧畸形改变;④长期废用及肌肉、筋膜的挛缩;⑤长期异常承重姿势的应力;⑥患病的年龄和后遗症期是否得到正确治疗。

肢体的畸形和功能障碍随着年龄的增加亦有变化,由于几十年的非平衡状态下运动,患者进入中年以后肢体的功能代偿必然减弱,累计健侧肢体退变、脊柱形变,致使全身功能减弱,即为脊髓灰质炎后遗症的后发症。因此,患者在终生使用自己残肢的每一年龄阶段,都应该定期找有经验的矫形外科医生检查、咨询、指导,或施行矫形手术治疗和早期佩戴支具保护下行走。

临床表现与检查

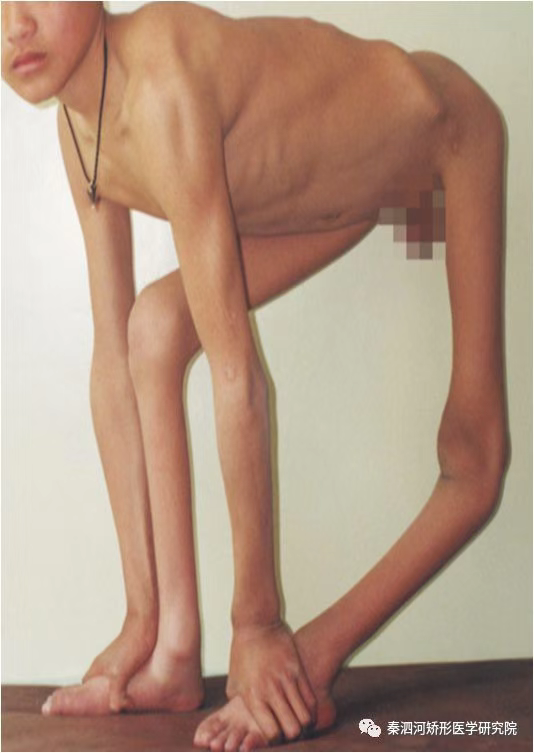

临床上还没有一种疾病似脊髓灰质炎那样,导致每个病人肌肉瘫痪的程度、范围那样变化无常;造成肢体畸形的类型那样的繁杂多样,形成各具特点的病理步态与功能障碍。小儿麻痹后遗症临床表现的共性是不同程度下肢肌肉瘫痪、萎缩,侵犯腰腹部和上肢肌肉者不足5%。下肢轻度肌肉瘫痪者仅仅表现为肌肉萎缩,常速行走与正常人无异。较重度瘫痪、畸形病人需要持拐杖或者手压腿行走,双下肢重度瘫痪畸形,将完全丧失站立行走功能仅能爬行、蹲移,或者依靠轮椅代步。

专科检查要点

肌力检查:是评价患肢瘫痪畸形的范围、程度,制定合理治疗的主要依据。临床上通常是用手法测定肌力对关节的旋转效应。正常的肌肉肌力是5级,某一个肌肉全部瘫痪即为“0”级,然后依据某条肌肉瘫痪的程度分1~4级,如果下肢肌肉完全瘫痪称谓“连枷腿”(古代打谷子的一种农具)。关节功能检查,主要测定关节的活动范围。下肢长度检查是确定下肢不等长程度。X线等影像检查,判断骨关节畸形情况。

病理步态观察是重要的检查项目,可以用仪器做步态分析,但是仍以目测和摄影纪录为主,简便易行,基本能满足矫形外科临床需要。依据下肢瘫痪畸形的程度:将步态分为:爬行、蹲移或依靠轮椅代步(丧失直立行走条件);持双拐行走,持单拐或者手压股行走;重度跛行,不同形式的中度或轻度跛行。手术治疗前应常规做病理步态及功能状况的摄影纪录,手术治疗后再做步态摄影可以做出行走功能改变的动态对比。

诊断

依据以下四条检查结果容易做出诊断:

(1)病史,出生时正常,一般在出生三个月后,继发热后出现肢体瘫痪,热退以后其瘫痪逐步好转而不是进行性加重或恶化,肢体瘫痪95%发生在下肢。但个别轻型的患者往往没有清楚的发病史,在排除了其他致病原因外也可诊断为小儿麻痹后遗症。

(2)不对称的肌肉软瘫或弛缓性瘫痪,受累肢体不同程度的萎缩,肌张力低,腱反射弱或消失,无病理性反射,95%以上发生在下肢。

(3 )智力正常,感觉功能正常,大小便功能正常。

(4)肢体瘫痪、畸形的程度、范围繁杂多样,肌肉瘫痪萎缩重者,患肢血液循环差,皮温低冷。

保守治疗

(一)合理训练残存肌力,但是不能疲劳性训练,否侧加重残存肌肉萎缩。患肢自我按摩瘫痪肢体并注意保暖,以改善血液淋巴循环。

(二)轻度关节挛缩或畸形,佩戴辅具(支具)可以预防畸形的发生,改善下肢功能。

(三)若骨关节畸形有加重趋势,应找矫形外科医生检查,能给你提出合理化的预防、治疗建议。

手术治疗

在人类罹患的数以千计的疾病中,每个病种总有多种供选择的治疗方法,但唯有下肢的骨性畸形一旦发生,如成年人在冠状面上下肢力线明显偏移、足踝部发生固定性内翻畸形,供选择的治疗方法只有一个——外科手术矫正。如果不早期手术矫正,因关节面偏心受力,在站立行走负重应力下畸形将加重,骨性关节炎提前发生,久之,容易继发骨盆倾斜、腰椎侧凸、对侧下肢等疾患。合理的矫形手术能突破性改善

(一)手术适应证

小儿麻痹后遗症手术适应证,除了遵从一般外科的基本原则外,若出现以下肢体畸形类型的患者,建议尽快找有经验的矫形外科医生实施手术治疗

肢体静态平衡破坏,畸形不断发展并继发新的畸形。如髋关节屈曲、外展、膝内翻伴有韧带松弛、马蹄内翻足等。并继发骨盆倾斜、脊柱侧凸等问题。必须采取矫形外科手术,以恢复下肢正常的负重力线,打断畸形发展的恶性循环。

肌力严重不平衡:肌肉不均衡的瘫痪、萎缩,是造成畸形发展恶化的根本原因,调整肌力平衡的手术,是防止畸形,增加肢体功能的有效措施。常用的方法是肌腱止点的转位手术。如将胫前肌或胫后肌止点外移,防止足内翻畸形。腓骨长、短肌止点内移,防止足外翻畸形等等。

(3)关节严重不稳定

下肢的关节稳定是站立行走的基础,若关节明显松弛应做肌腱紧缩术、有限的关节固定术。如足部的跟距关节、三关节固定,膝、踝关节的肌腱固定术、髋关节囊紧缩与阔筋膜紧缩等。

(4)双下肢严重不等长,应施行等长肢体的手术。若单侧下肢肌力广泛重度瘫痪,较健侧下肢短缩3cm有利于患者起步行走,不要力图恢复双下肢等长。

总体上判定一个小儿麻痹后遗症肢体瘫痪畸形病人有无手术适应证,就是分析评价其有无矫正畸形、改善功能的要求和条件,手术后能不能达到畸形矫正、改善功能的目标。有的患者从医疗的角度分析应该手术治疗,但其效果达不到患者的要求,应暂缓实施外科治疗。由于小儿麻痹后遗症矫形手术的治疗缺乏国际、国内通用标准,面对一个下肢残疾病人是否有手术适应证,很大程度上取决于主持手术医生对小儿麻痹后遗症的认知与临床经验。近年由于Ilizarov技术的成熟应用,对复杂下肢畸形手术治疗指证突破性拓宽了。

(二)矫形手术的目的或结果

下肢矫形手术的目的:矫正畸形、平衡肌力、稳定关节、等长肢体。恢复或改善功能,预防或减少远期发生并发症。手术后至少能实现4个结果:1)矫正畸形;2)恢复或改善功能;3)预防或减少远期发生并发症;4)某些类型的畸形实施矫形手术,是为辅具假肢装配、康复训练等创造条件。

到目前为止,高、尖、昂贵的医学检查、医疗设备,外科新器械在骨科各个专业已得到广泛运用,但是小儿麻痹后遗症的肢体残疾矫形外科治疗,很少需要高、顶、尖的医疗设备和器械。良好治疗效果的产生,仍需要外科医生的辨证思维、整体观念、手术方案的科学决策,丰富的矫形外科实践经验。

(三)常用手术方法

(一)软组织挛缩松解术

切断挛缩的筋膜、延长短缩肌腱、肌肉为主的软组织手术,以矫正关节屈曲挛缩畸形、改善关节纤维僵直,是矫正四肢关节挛缩畸形常用、有效的手术。常施行的有髋关节屈曲、外展挛缩手术松解,髋内收肌挛缩、髂胫束挛缩手术松解,屈膝挛缩手术松解。足踝部最常用的是跖腱膜挛缩松解,跟腱挛缩(足下垂畸形)延长术。

(二)截骨矫形术

截骨术是矫正骨关节畸形常用的有效方法,分为骨干截断术和关节面截除术两类。骨干截断术,常用来矫正肢体内、外翻或内、外旋或屈曲、过伸畸形,如膝内翻、膝外翻的胫骨上段截骨或股骨髁上截骨术等。骨关节面截除术,如足的三关节、跟距关节融合等是常用的截骨术,以矫正关节不稳和足踝关节畸形。如果下肢有多关节畸形,需要采用多个部位同期手术截骨。

(三)肌腱或肌肉转位术

各种神经源性疾病出现的下肢畸形,几乎都存在一定程度的动力失衡,若不能早期实施肌肉的动力平衡术,必然会出现动力强势侧关节挛缩、倾斜继而骨性畸形改变。肌腱或肌肉转位术,是预防和矫正畸形、重建肢体运动功能的重要措施,其手术方法和目的是游离健康的动力肌远段或近段,改变方向引入并长至新的骨性或腱性止点,以替代瘫痪肌肉,恢复关节内外或前后的运动平衡,重建其功能。

(四)关节固定术

关节固定术主要适应于下肢的足踝关节,除非是严重感染,髋、膝关节一般不做融合。

足踝关节固定术分肌腱固定和关节融合术,前者适应于未发育成熟的儿童和不适合做关节融合术的某些类型的成年人。由于人类无论是站立或行走,下肢的主要功能是支撑体重,因而足的稳定是行走的基础。当足踝关节麻痹性松弛或出现骨性畸形改变时,应选择关节固定术。临床上最常用的肌腱固定是稳定踝关节的跟腱紧缩固定术;控制足下垂和拇、趾下垂的踝关节前肌腱固定术。最常用的关节融合术是足的跟距关节或三关节融合术。

(五)下肢延长或均衡术

下肢不等长分相对不等长真性不等长。相对不等长也称假性长肢步态,主要一侧由髂胫束挛缩或一侧臀肌筋膜挛缩继发骨盆倾斜所致。彻底松解挛缩的髂胫束和臀肌筋膜,或髋外展侧肢体施行股骨转子下内收截骨,骨盆平衡后,双下肢自然等长。

一侧下肢短缩超过2cm以上会出现降下式步态,应选择患肢延长术,延长的方法目前国际公认的是伊利扎洛夫(Ilizarov)创立的理论与技术。常用的有小腿延长术、股骨延长术、髂骨延长术等。延长术的部位、方法、数量要根据肢体短缩的程度、患者年龄、合并肌肉瘫痪的程度等情况而定。

小儿麻痹远期综合征

小儿麻痹后遗症患者不影响寿命,但是约有20%以上于罹病30-40年以后再度出现症状,肢体功能减退,这种新出现的症状称为小儿麻痹远期综合征(Post-polio syndrome PPS)。

PPS主要损及神经肌肉骨骼系统,并非涉及多系统的疾患。主要表现为软弱、乏力、肌纤维自发收缩、肌痛、肌萎缩等。肌肉骨骼系统型,主要表现为关节和肌肉疼痛,关节不稳、韧带劳损,可出现肌腱炎、滑囊炎及继发性骨关节炎等,大多发生于下肢,也可发生于长期使用拐杖的上肢。其发生的原因主要观点认为是患者进入中年后,功能代偿能力降低或丧失,运动系统衰退加重的表现。治疗:应告知病人转换生活方式和适当的康复治疗,存在骨关节畸形者应实施手术矫正,肌肉动力失衡者应手术调整,远距离行走应扶手杖或支具辅助。综合措施可延缓病情发展,改善肢体功能。

预防

中国政府于2000年10月15日向世界卫生组织西太区递交了《1999年中国消灭脊髓灰质炎》进展报告和《中国消灭脊髓灰质炎证实文件》。但肠病毒属的其它病毒,也可引发在临床和病理上与脊髓灰质炎无法区分的病症。在2016年之前,中国大陆仍实行活疫苗免疫计划,由口服活疫苗导致的肢体弛缓性麻痹,仍有个别散发。2017年开始,中国开始普及灭活疫苗免疫,脊髓灰质炎—小儿麻痹症的发生在中国、在全球,即将如“天花”一样成为历史。但遗留的百万病人许多进入中老年,对其健康指导,肢体畸形矫正与功能重建,仍是医学界重大的责任。

参考文献

1.秦泗河编著《脊髓灰质炎后遗症外科治疗》北京人民卫生出版社,2007,第一版。

2.秦泗河陈建文焦绍锋 12840小儿麻痹后遗症外科治疗统计分析,中国矫形外科杂志,2004,9:17-22。

3. 秦泗河,肖善文,张雪华等 脊髓灰质炎后遗症爬行-蹲移的外科治疗,中国矫形外科杂志,2003,2:162-165。

4.张爱民,王玉明,宫慧明等, 脊髓灰质炎后综合征的评价方法,中国康复理论与实践,2017,5:505-508。

本文是秦泗河版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论