三甲

三甲

鲜红斑痣的发病原因详解

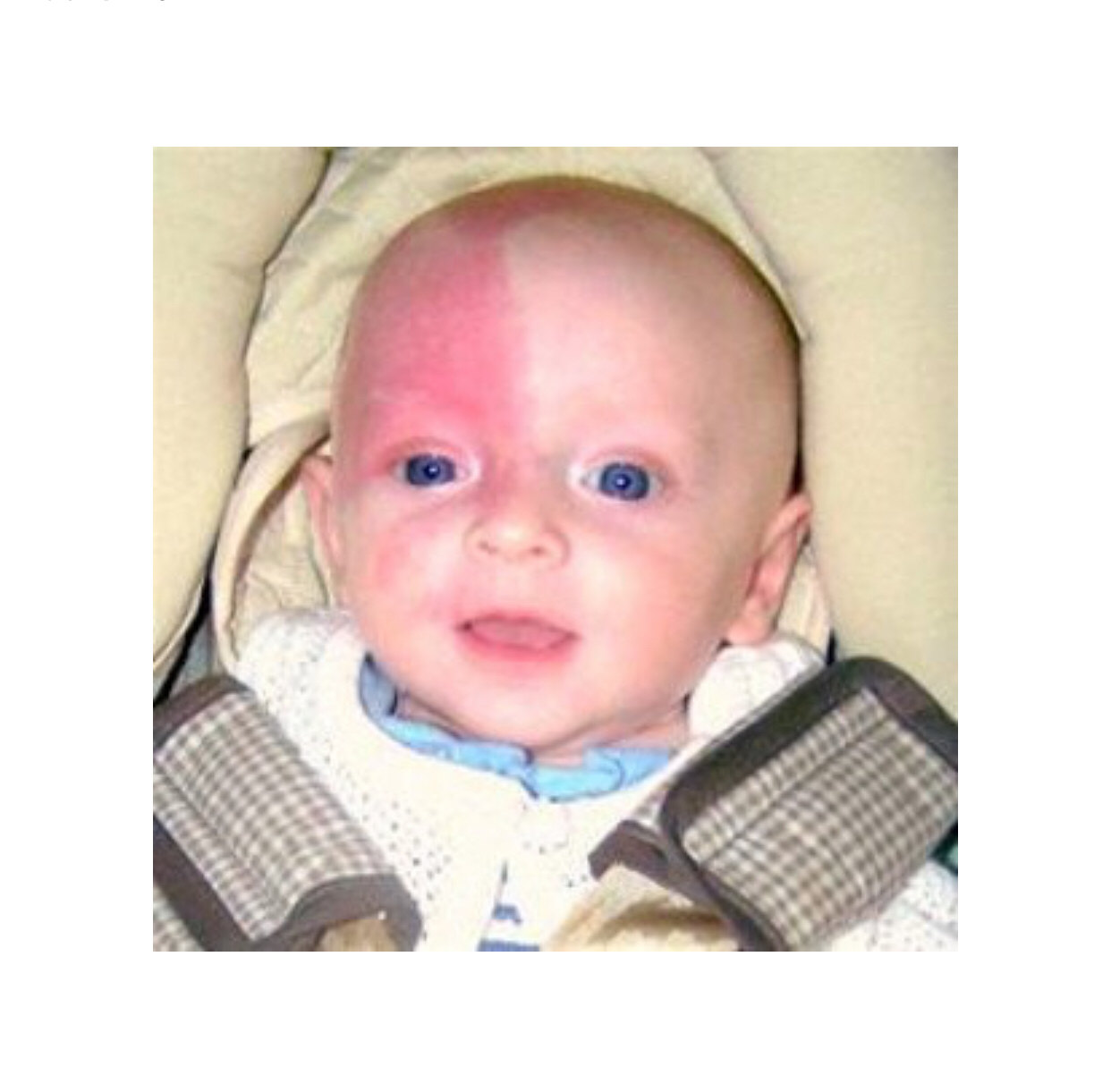

鲜红斑痣又称葡萄酒样痣或毛细血管扩张痣,是一种微静脉血管畸形。

鲜红斑痣可发生在身体任何部位,尤其好发于面颈部,表现为边缘清楚而不规则的红斑,增厚之前触摸起来不高出皮面,压之褪色或部分褪色,这也是诊断鲜红斑痣的重要依据。

鲜红斑痣在新的血管瘤分类中被列入血管畸形类,在新生儿中的发病率为0.3%-0.5%。

鲜红斑痣的病因尚无定论 ,可能是由于婴儿胚胎发育时期“血管生成”过程的异常,从而导致血管结构的异常。

发病机制包括两个部分:先天性(基因突变)及后天性(后期外伤获得)。

有研究发现,鲜红斑痣发病可能与三磷酸鸟苷酶小分子或相关蛋白如编码RASp21蛋白激活蛋白的改变及鸟嘌呤核苷酸结合蛋白亚单位基因的突变有关。

另有研究显示其血管区域缺少,神经元轴突的支配导致血管缺乏基准水平收缩,从而使血管逐渐舒张,表现为皮肤表面的红斑其皮损处血管周围的神经减少,血管周围支持结构的减少。还可能与胚胎发育过程中细胞因子的改变,外伤等获得性的因素等有关,具体说明如下:

1.先天性基因因素

大部分鲜红斑痣是散发的,但也有一些表现为家族聚集性。其遗传方式符合常染色体显性遗传。因此考虑鲜红斑痣也是一种遗传病。目前对基因的研究主要是与神经相关的基因。

引起家族性鲜红斑痣的基因中包含一系列神经相关的基因,这些基因的缺陷导致血管周围的神经分布减少,其突变的基因定位在染色体5q13-23。可能与RASp21基因的突变有关。

2.后期外伤获得性因素

获得性鲜红斑痣的患者出生时表现正常,儿童期或者成年后出现。获得性鲜红斑痣的临床表现与先天性的鲜红斑痣一致。但是获得性鲜红斑痣发生较晚,也较少见。外伤是获得性鲜红斑痣的最常见诱因。创伤引发交感神经的缺失,从而导致其局部血管的扩张,形成鲜红斑痣。

除此之外,科学家还推断与血管因素、神经因素以及细胞因子因素相关。总之,导致发生鲜红斑痣的原因可能有很多,但是目前尚无统一的定论。

本文是甘立强版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论