三甲

三甲

挠耳、耳胀、听力下降?警惕儿童分泌性中耳炎!

在生活中

作为父母的你

是不是会发现一些这样的情况

看电视的时候音量开得很大

在远处叫Ta,反应迟钝

经常挠耳朵

耳朵发胀

情绪差、睡眠差

听力明显下降

......

遇到这些情况

各位家长要警惕了

很有可能是分泌性中耳炎

分泌性中耳炎在临床上较为常见,很多儿童在学龄前都患过中耳积液。若不及时治疗,或治疗不当,可导致听力下降,甚至影响儿童智力和语言发育。如遇此类情况,应及时诊断及早期干预,有效保护儿童的听觉健康!

什么是分泌性中耳炎

以中耳积液(包括浆液、黏液、浆-黏液)及听力下降为主要特征的中耳非化脓性炎性疾病。

为什么会得分泌性中耳炎?

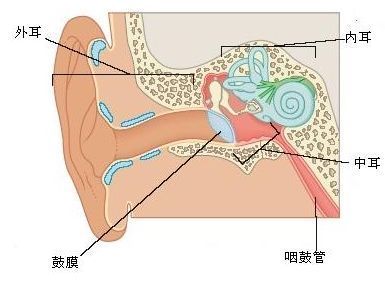

分泌性中耳炎可以继发于感冒、中耳感染,许多幼儿正常中耳腔存在充血(负压)也可能导致。儿童咽鼓管较成人宽、短、直,且儿童抵抗力较成人弱,小儿咽部感染较容易经咽鼓管侵入中耳,引起中耳炎。

分泌性中耳炎有什么症状?

最常见症状就是耳胀满感和听力下降。有些还会出现睡眠差、情绪困扰、说话延迟、易怒、笨拙、平衡问题或学习困难。慢性分泌性中耳炎也可有鼓膜炎症,如鼓膜持续内陷,局部内陷袋形成,中耳不张,可导致听骨链破坏和胆脂瘤。积液时间越长,中耳结构损坏的几率越大。

怎么判断得了分泌性中耳炎?

有些患儿有明显的听力问题,但其他儿童可能完全没有症状或仅表现为某种异常(如挠耳、显得笨拙、选择性听音、睡眠障碍),所以如发现孩子有听力下降,请到专业的耳鼻咽喉科进行听力检查。专业的医生能够通过耳内镜或声导抗测试来发现中耳积液。

那么

得了分泌性中耳炎

该怎么治疗?

保守治疗

分泌性中耳炎有一定的自愈率,发病3个月内的可密切观察。

一般2~4周随诊1次,观察鼓膜积液情况及鼓室压力情况。但如果最终积液不能自行消退,保守治疗会耽误治疗时机。也可根据情况使用抗生素、粘液促排剂、抗组胺药、减充血剂、抗反流治疗和鼻腔局部类固醇激素,但可能收效甚微。

如有下面情况

建议外科手术治疗

1.病程持续3个月以上;

2.伴有高危因素(腭裂,永久性听力下降,言语发育迟缓或障碍,自闭症,与遗传有关的综合征、颅面发育异常等所引起的认知和言语表达障碍等)的患儿宜尽早手术;

3.观察期间较好耳的听力水平为40 dB或更差;

4.反复发作的分泌性中耳炎伴腺样体肥大。

手术治疗方式

鼓膜穿刺、切开或置管术。置管可迅速减少积液、改善听力;置管在位并保持通畅可防止积液复发。大部分置管一般12-18月时自行脱落。但仍有大约1/4患儿需再次置管。

腺样体切除术。腺样体肥大或慢性腺样体炎需同时行腺样体切除术。肥大的腺样体和咽鼓管咽口接触、腺样体组织以及相关病原菌(粘液毯和生物膜)导致鼻咽部菌群微环境改变,常可导致分泌性中耳炎。我院耳鼻咽喉科采用低温等离子刀行腺样体射频消融术,出血较少或几乎不出血、对周围组织损伤轻、术后恢复快,是国内应用较广泛的手术方式。

分泌性中耳炎有哪些预防措施?

1.增强体质,尽量避免上呼吸道感染。如有鼻塞、脓涕较多,及时用药避免肥大的鼻甲压迫咽鼓管,同时应避免捏鼻用力擤鼻涕。

2.咽鼓管功能差的患者应尽量避免乘飞机,可咀嚼口香糖等。

本文是邢洪瑜版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论