三甲

三甲

消化系疾病与心理学系列(一):别忧虑,开心点:IBD患者心理干预的临床试验

最近几十年来,炎症性肠病(IBD)的病因研究从免疫学领域扩展至遗传、微生物、环境及心理等多领域。心理因素被认为是改变疾病进程的重要因素。许多溃疡性结肠炎(UC)及克罗恩病(CD)的患者除了疾病本身的症状,还存在焦虑(Anxiety)、抑郁(Depression)、应激(Stress)等异常,因此针对这些可调节的因素进行干预是否有助于疾病治疗就成为临床关注的方向。

焦虑及抑郁应当被认为是IBD的肠外表现,理由如下:

即使在缓解期,UC及CD患者的焦虑及抑郁诊断率均较普通人群为高,急性发作期则更高。抑郁在IBD患者中发生率为普通人群的两倍;IBD的缓解期抑郁和/或焦虑的发生率约15%-35%,而急性期则≤80%存在焦虑,60%存在抑郁;

IBD与心理异常存在复杂的相互关系,并相互影响,目前对此的了解还很不深入。焦虑、抑郁及其他心理异常已被证实可导致更差的疾病结果,包括:与疾病严重度相关;使重复住院率增加;使处方激素及生物制剂的可能性增加;手术率增加。反过来,IBD的急性与手术又是产生焦虑、抑郁的危险因素。在CD患者的胃肠道症状出现前出现的抑郁是CD发生的危险因素,这提示抑郁可能与CD的病因相关。

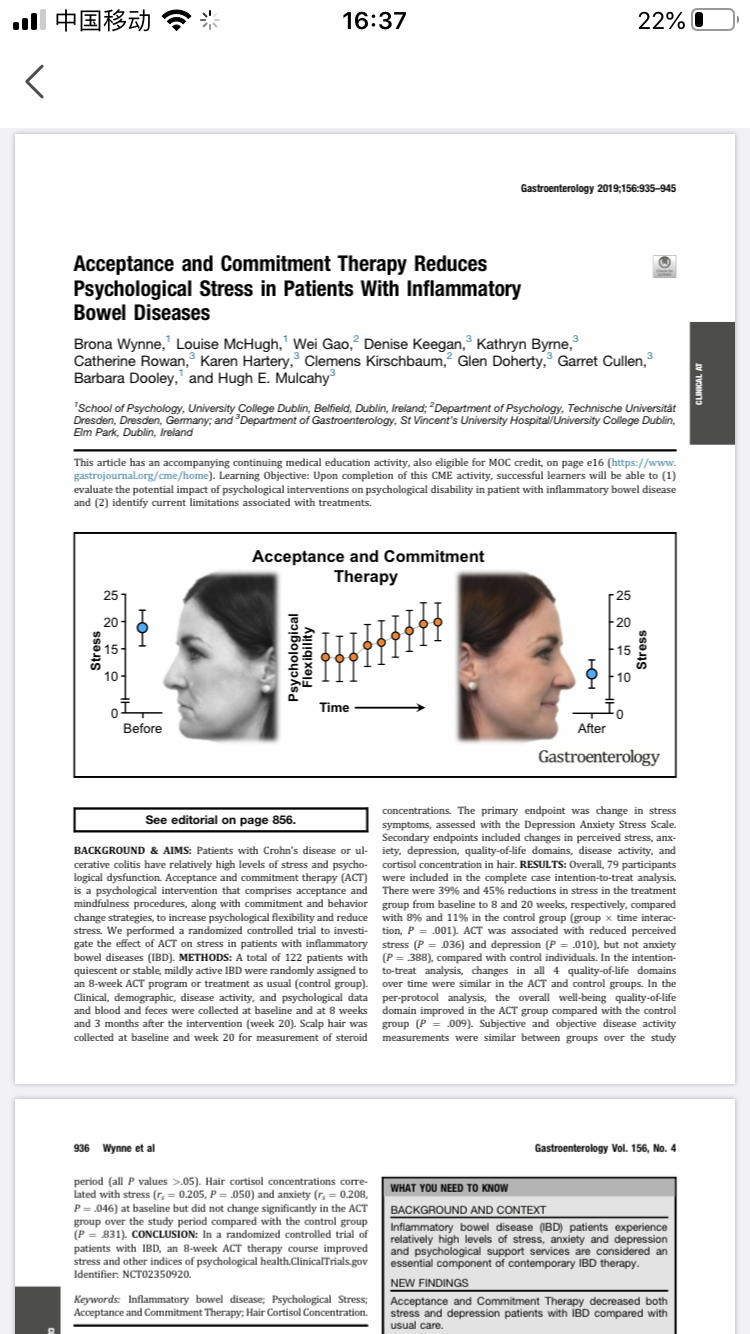

为此,爱尔兰心理学教授Brona Wynne等进行了一项对IBD患者降低应激的心理干预临床试验。该研究评估了一种行为认知疗法(BCT)——接受与承诺疗法(Acceptance and Commitment Therapy,ACT)。其基本目标是「鼓励个体采纳正性的生命价值,接受负性的生活经历,包括思想、情绪、感觉、知觉,认可这些是生活中不可避免的结果」。

研究共纳入122例IBD患者(排除了已进行心理治疗及使用抗抑郁药者),分为干预组及对照组。干预组进行了为期8周90分钟的ACT治疗。治疗8周后及治疗结束3个月后,干预组的应激水平分别下降了39%、45%,而对照组分别为8%(P=0.01)及11%(P=0.004)。治疗可降低抑郁(P=0.01)、提高生活质量(P=0.009),但对焦虑无明显效果(P=0.388),对IBD活动度无明显效果(P>0.05)。

此外,本研究再次提示心理异常是UC、CD的共存表现;短期的心理干预亦可显著改善IBD患者的心理损害。虽然其他一些心理治疗(如CBT、瑜珈、心身放松疗法)亦有相似作用,但ACT治疗具有简单、费用低、可群体进行等优点。

本文是陈丽芳版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论