三甲

三甲

肾性高血压-肾动脉狭窄介入

肾性高血压

一、什么是肾性高血压?

1、肾性高血压的定义

肾血管性高血压(renal vascular hypertension)是单侧或双侧肾动脉主干或分支狭窄而引起的高血压。该病是一种常见的继发性高血压,早期解除狭窄,血压可能恢复正常。如长期肾动脉狭窄未及时治疗,解除狭窄后血压一般也不能完全恢复。持久而严重的肾动脉狭窄除会引起高血压外,还会导致肾功能的损害。

2、当出现以下情况应及时就诊:

(1)、头痛、头晕、视物模糊、恶心呕吐等高血压常见的表现或体检发现有肾功能受损征象;

(2)、晕厥、心绞痛、偏瘫、视力障碍等高血压急症的表现应立即至急诊科就诊;

(3)、自行监测血压时发现突发迅速进展的高血压,或有效控制的高血压突然加重难以控制时,需高度怀疑肾血管性高血压的可能。

3、肾性高血压的诊断方法

A.病史与体格检查

F. 肾静脉肾素测定

B.排泄尿路造影(静脉尿路造影)

G.核磁共振血管成像

C.多普勒超声

H.肾动脉断层成像(CTA)

D.外周肾素性(PRA)测定

I. 肾动脉造影

E.甲流丙脯酸试验

J.甲流丙脯酸肾图

二、肾性高血压的防治?

1、肾性高血压的预防

健康的生活方式:

合理膳食;控制体重;适量运动;

健康睡眠;心理平衡;戒除不良嗜好;

2、肾性高血压的治疗

肾血管性高血压治疗以药物治疗、介入手术、外科手术为主。药物治疗用于术前、术后的血压控制及不适合手术治疗的患者。介入手术为目前主要治疗方法,主要包括经皮腔内肾动脉成形术(PTRA)、经皮血管内支架植入术。

(1)、药物治疗:合理使用降压药是降压达标的关键

降压药物主要用于手术前后的血压控制,以及不接受、不耐受手术和术后治疗血压控制不理想的患者。治疗目标在于有效降低血压和稳定肾功能上,一般血压控制的目标为140/90mmHg,而出现肾功能损害的患者,血压控制的目标为130/80mmHg。

【1】常用降压药:

A.血管紧张素受体拮抗剂(ARB、“沙坦”类)

B.β受体阻滞剂

C.利尿剂

D.血管紧张素转化酶抑制剂(利普类)

E. 钙拮抗剂(地平类药物)

【2】降压药用药原则:

降压与保护:优先使用具有降压疗效及心脑保护的药物

优先应用长效机制:尽量使用一天一次全天平稳降压药物

联合用药:大约有70%的患者需要联合用药才能达到降压目标

个体化:应由医生根据患者的实际情况制定降压方案

(2)、手术治疗

A.肾切除术

D.靶器官针对性治疗

B.肾血管重建术

E.皮腔内肾动脉成形术

C.动脉血栓内膜剥除术

F.经皮血管内支架植入术(PTRA)

【1】经皮腔内肾动脉成形术(PTRA)

对于纤维肌性发育不良、大动脉炎所致的肾血管性高血压,肾动脉狭窄超过70%~80%时,一般建议尽早积极介入治疗。动脉粥样硬化所致的肾血管性高血压,建议除经皮腔内肾动脉成形术外,加做经皮血管内支架植入术,同时积极控制血脂、抗血小板治疗,防止动脉粥样硬化继续发展而造成肾动脉的再狭窄。

【2】经皮血管内支架植入术

动脉粥样硬化所致的肾血管性高血压可行经皮血管内支架植入术。纤维肌性发育不良、大动脉炎等所致的肾血管性高血压,一般不必置入支架。

(3)、肾血管性高血压若行介入或外科手术治疗,预后较好。

采用降压药物治疗的患者,血压若控制良好,则可以长期生存。药物无法控制的患者,尽可能进行介入或外科手术治疗,否则长期高血压将引起各种不良影响。

并发症

1、脑血管病

长期高血压使脑血管发生缺血、变性、粥样硬化等,导致脑出血、脑血栓形成、腔隙性脑梗死、短暂性脑缺血发作等脑血管病的发生。

2、肾衰竭

长期高血压使肾动脉硬化,引起肾实质缺血和肾单位的不断减少,最终可导致慢性肾衰竭。肾动脉的狭窄则可能引起肾脏的急性缺血而导致急性肾衰竭。

3、心力衰竭和冠心病

心脏长期压力负荷过高,引起左心室肥厚、冠状动脉血流储备下降等,导致冠心病以及心力衰竭的发生。

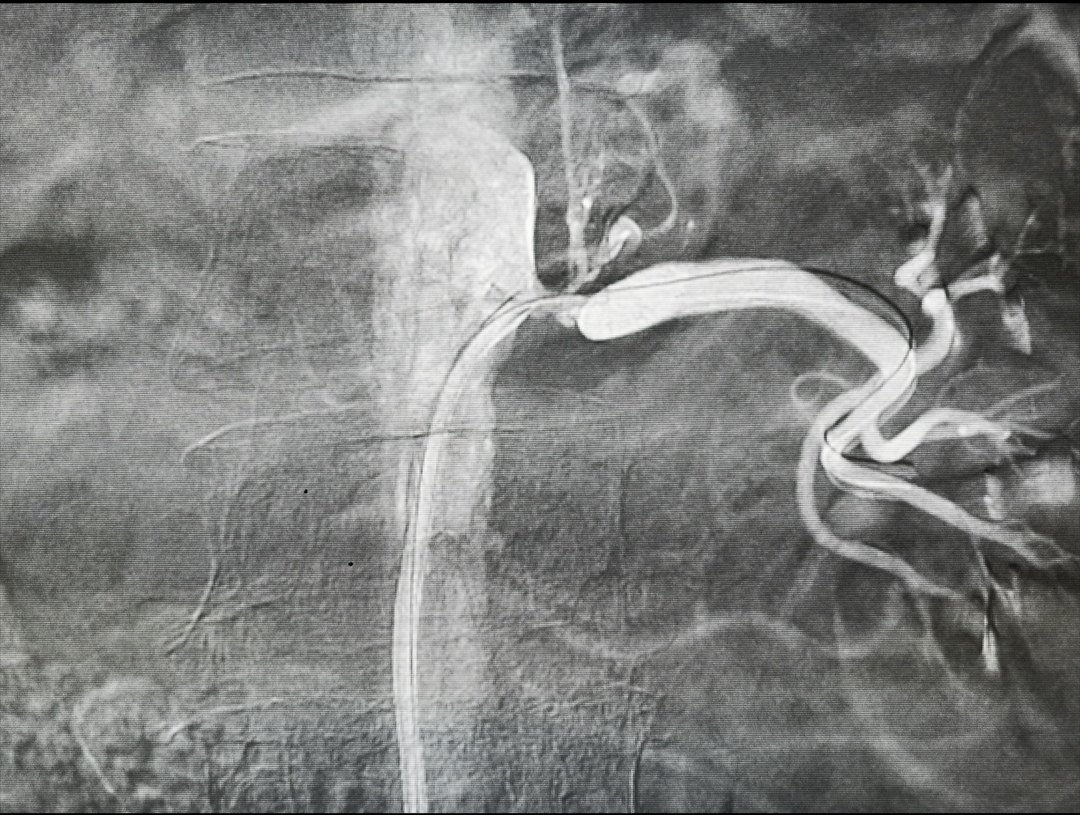

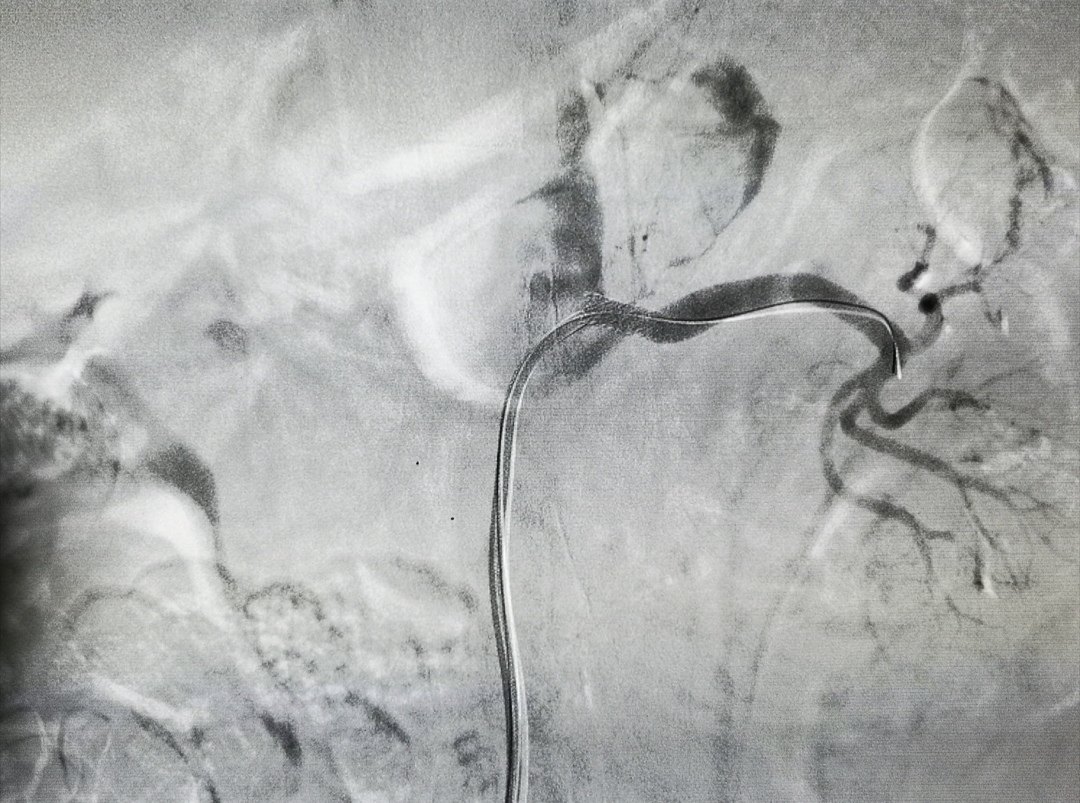

左肾动脉重度狭窄病例造影提示 左肾动脉起始部重度狭窄,顽固性高血压

支架植入术后,原狭窄部位血管梗阻解除

本文是黄德佳版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论