三甲

三甲

【中华泌尿外科杂志创刊40周年特邀述评】中国肾癌诊疗历史回顾及现状分析

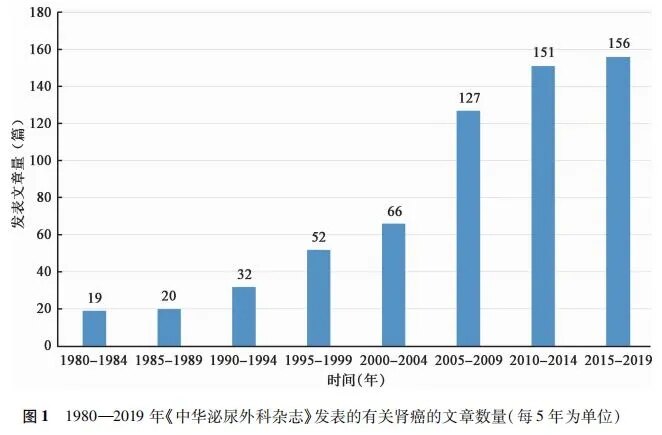

肾癌是泌尿系统三大恶性肿瘤之一,占成人恶性肿瘤的2%~3%[1]。我国肾癌的年发病率呈现逐年上升的趋势。适值《中华泌尿外科杂志》创刊40周年,检索杂志发表的肾癌相关文章:自1980年第3期发表2篇肾癌临床论著以来[2-3],截至2019年12月,累计发表论文623篇,包括基础研究128篇;临床研究495篇,其中药物治疗相关63篇、影像和病理诊断相关66篇。623篇中综述、述评、指南类文章55篇,病例报告66篇。以每5年为单位,发表论文数量如图1所示。

以此为依据,梳理了中国肾癌诊断、治疗及相关研究的脉络,回顾肾癌诊疗的历史延续并分析现状,主要从以下3个方面进行阐述:①中国学者对于肾癌研究的方式逐步从以往的“单枪匹马”走向团结协作;②随着肾癌流行病学、发病机制、影像和病理诊断研究的深入,逐步认识到肾癌疾病发生发展的某些普遍规律性和个体差异性;③开放或微创手术、靶向或免疫药物治疗以及放疗、物理能量消融治疗等为各类、各期肾癌患者提供了多种选择,能够实现个体化治疗。

一、对肾癌的研究,从以往的“单兵作战”到现在的“联合攻关”

创刊初期论文多以病例报告或简单的经验总结为主,现阶段论文内容和形式更加多样化,主要体现在以下几个方面。

1.由泌尿外科单学科走向临床多学科协作:统计第一或通信作者单位,非泌尿外科专业发表文章比例占11.5%,不同学科合作发表文章比例则更高,这说明在肾癌的研究中,临床多学科的交叉协作已经成为一种趋势。以肾癌腔静脉癌栓的外科治疗为例,国内多个团队报道的癌栓取出术尤其是Ⅲ、Ⅳ级癌栓手术,均需要麻醉科、普外科、血管外科、心外科等多学科配合[4-5]。手术成功与否,不仅取决于泌尿外科医生技术水平的高低,更需要一个高水平的多学科团队“保驾护航”。此外,肾部分切除术中肾功能的保护、肾癌骨转移灶的治疗、晚期肾癌的药物治疗、影像学和病理学诊断等临床问题的研究都离不开肾内科、 肿瘤科、 骨科、药剂科、影像科、 病理科[6-8],不同学科的协作能够实现优势互补。

2.基础和临床由“脱节”走向融合:基础医学与临床学科脱节、实验室研究远离临床一线的问题严重影响肾癌研究的效率。随着肿瘤学的交叉融合发展,肾癌基础和临床研究的结合日趋紧密。肾癌研究需要充分利用丰富的临床资源,发挥临床优势,包括亟待解决的临床问题、丰富的肾癌标本、详实的患者资料。基础医学的进步又能为肾癌研究提供新方向和新技术。检索到肾癌基础研究方面的文章128篇,泌尿外科临床医生和基础研究团队协作的成果逐年增多,开展以临床需求为导向的转化研究已经成为肾癌重要的研究方向之一。

3.临床研究由单中心走向多中心合作:多中心临床研究数据是指导肾癌治疗的重要依据。2010年,国内一项多中心研究分析了国内23家三甲医院泌尿外科1 975例肾癌患者的诊疗情况,证实例行体检是肾癌早期发现的重要手段,根治性肾切除术和开放手术是我国治疗肾癌的最常用手术方式[9]。2014年,孔垂泽等牵头国内60家医学中心泌尿外科成立中国肾癌联盟。2018年编写的《肾癌伴静脉癌栓诊治专家共识》为肾癌伴腔静脉癌栓的诊疗提供了初步指导意见,有利于提高我国肾癌伴静脉癌栓的整体诊疗水平[10]。这些基于国人的临床多中心研究为肾癌的诊治提供了中国经验、展示出中国特色。非三甲或教学医院独立发表文章数量仍然较少,但是合作发文数量明显增多,说明不同等级医院之间的合作越来越频繁。近年来,通过进修、医联体帮扶、学术会议培训等形式,基层医院肾癌诊疗水平不断提高,地位越来越重要。

二、对肾癌的认知,从以往的“一孔之见”到现在的“融会贯通”

流行病学、影像学和病理学技术的发展摸清了肾癌疾病特点的两面性,即疾病发展的普遍规律和肾癌肿瘤生物学行为的异质性。细胞和分子生物学技术的进步,使对肾癌的研究从宏观大体深入到细胞和分子层面,对于肾癌的认识越来越全面。

1.流行病学研究不仅是明确肾癌在中国人群中的分布规律,更是推动了早筛早治:全国范围的肾癌流行病学调查明确了中国肾癌的发病特点和流行趋势,有利于肾癌的早期发现、早期预防。我国肾癌发病率呈逐年上升趋势,根据全国肿瘤登记中1988—2002年的数据,男性肾癌发病率由1.69/10万上升到3.30/10万,女性发病率由0.94/10万上升到1.80/10万,好发于50~70岁,城市地区高于农村地区[11]。对于肾癌自然病程的研究,明确了偶发性小肾癌的生长速度和相关风险因素[12]。这些观察性的流行病学研究结果为肾癌的早期筛查提供了指导和方向。伴随着基因组学和分子生物学技术的进步,肾癌分子流行病学研究应运而生,多种易感基因、不同环境因素的相互作用促进了肾癌的发生,吸烟、肥胖、高血压、长期血透等与肾癌的发生明确相关,VHL肾癌具有一定的遗传倾向,病因学的研究有利于肾癌的早期预防[13-14]。

2.影像学技术不仅提高了肾癌诊断准确率,更是服务于治疗:超声、CT等常规影像学检查的普及提高了肾癌的检出率。新型影像技术如超声造影、磁共振多B值加权成像、肾动脉造影、CT影像组学为肾癌的精准诊断、精细分型提供了更多的参考信息[15-16]。术前影像学参数与肾癌病理亚型的匹配研究,大大提高了肾癌术前诊断的准确率[17]。

影像学检查不仅能明确诊断,也能服务于治疗。中山评分、四象限血管定位法以及R.E.N.A.L.评分、PADUA评分、ABC评分等肾肿瘤影像学半定量评分系统在中国人群中的应用,能够有效地评估肾肿瘤复杂程度,指导术者选择合适的术式[18-20]。术前三维重建、IQQA成像技术、3D打印技术将传统平面图像立体化,可以直观地显示肾肿瘤及周围解剖结构,指导手术规划[21-22]。术中超声、机器人荧光显影、增强现实技术能够在术中实时指导肾肿瘤的切除和肾脏重建[23-24]。

介入影像学的发展为肾癌患者提供了新的治疗选择。术前肾动脉栓塞能够有效减少手术出血、降低肿瘤负荷,提高较大肾癌手术切除的成功率。术后肾动脉栓塞是处理肾部分切除术后出血的重要方式[25-26]。影像引导下的经皮肾穿刺冷冻消融等能量平台可用于保留肾单位手术,手术创伤小、并发症少、恢复快,为高龄、基础情况差的患者提供了新的控瘤选择[27-28]。

3. 病理学诊断不仅能明确肾癌分型,更能指导患者治疗和随访:肾癌病理分型、分期、组织学分级标准不断更新,越来越规范、细化。不同病理分型患者预后差别大,嫌色细胞癌预后往往比乳头状和透明细胞癌好。TNM分期和Furhman核分级也是肾癌患者的独立预后因素。因此,病理诊断是预后判断最重要的影响因素之一,能够有效指导患者的治疗和随访。罕见病理亚型如甲状腺滤泡样肾细胞癌、肉瘤样肾细胞癌、管状囊性癌、肾血管周上皮样细胞肿瘤等报道越来越多,诊断经验逐渐丰富[29-31]。新型病理学参数如肿瘤假包膜、微血管侵犯、多中心病灶等为肾癌手术和预后判断提供了新的依据[31-32]。

随着基础研究不断深入,从以往肾癌细胞系的建立到循环肿瘤细胞、外泌体、新型分子标志的研究,加深了对肾癌发病机制的认识,为肾癌的全程治疗提供指导。已有研究报道基因检测技术可以指导转移性肾癌患者靶向药物的选择,相比于经验性用药,能够延长患者无进展生存期[33]。

三、对肾癌的治疗,从以往的“计无所出”到现在的“因人施治”

以往对于早期肾癌采用根治性肾切除术,一旦发生局部进展或远处转移,手术难度大,治疗手段匮乏,患者预后差。现阶段肾癌的治疗方法多样,主要体现在3个方面:①手术方式多样,包括开放、腹腔镜、机器人辅助腹腔镜、单孔腹腔镜、经自然腔道手术等;②针对早期肾癌,保肾技术手段多样,包括分支阻断、零阻断等动脉控制技术及术中影像学引导肿瘤精准切除、术中降温、肿瘤能量消融等;③针对中晚期肾癌,治疗选择多样,包括手术治疗、药物治疗、能量消融、定向放疗等。不同的肾癌患者逐步实现“因人施治”。

1.外科手术从开放走向微创、“微微创”,从“纯手工操作”走向智能辅助:开放手术是肾癌外科治疗的基础和标准,占有重要地位。1980年以来,得益于人工气腹、高清体内成像系统和腹腔镜专用手术器械等技术的发展,腹腔镜技术为肾癌的传统外科手术带来了革命性的改变,并在国内取得迅猛发展。上海长征医院泌尿外科团队肾癌手术腹腔镜占比由1995—1999年的0上升到2005—2009年的70.2%,近年来达到90%以上。手术入路主要采用经腹腔和后腹腔两种,也有术者采用腰腹联合入路的方式。

与普通腹腔镜相比,单孔腹腔镜将多个体表穿刺通道汇聚于一个操作通道,是微创理念和技术的进一步突破,自2008年上海长海医院泌尿外科团队在国内报道了单孔腹腔镜肾切除术后,单孔腹腔镜已成功应用于根治性肾切除术、肾部分切除术,并在多家单位成熟开展,实现了肾癌手术的“微微创”[34]。经阴道内镜辅助的腹腔镜肾切除术和肾部分切除术,是单切口向经自然腔道无瘢痕手术的探索和追求[35]。

机器人辅助腹腔镜系统的应用使微创外科手术从“纯手工操作”走向智能辅助,肾癌手术更加精准、精细化,复杂肾癌的腔镜手术也成为可能。2009年,国内报道了机器人辅助腹腔镜肾部分切除术[36]。截至目前,达芬奇机器人在大陆地区已装机150余台,未来机器人手术在国内会越来越普及,其在肾癌手术中的应用也会更加广泛。机器人腹腔镜手术系统包括Xi、SP操作系统,能够有效减少手术器械干扰,规避左右手交叉操作的不足,为单孔腹腔镜的再次发展带来了新的契机,是单孔腹腔镜发展的未来方向之一[37]。

2.早期肾癌手术从“根治性”肾切除走向“去瘤保肾”:根治性肾切除术一直是肾癌的标准术式[38]。长期随访发现,根治性肾切除术后5年患者出现慢性肾功能不全占42.7%[39]。保留肾单位手术能够在完整切除肿瘤的同时,保留正常肾实质,改善术后肾功能,在早期肾癌的外科治疗中地位越来越高,手术适应证也越来越广泛,由T1a期逐渐放宽到T1b期、甚至T2期及以上的肾癌[40]。也有学者报道了保留肾单位手术用于治疗完全内生型肾肿瘤、肾门部肿瘤、多发性肾肿瘤、同时性双肾癌等高难度病例的成功经验[41-44]。

针对肿瘤的切除,黄翼然团队提出“球冠状”切除既能够避免切缘阳性的发生,同时能更多地保留正常肾实质[45]。早期序贯开放血流、分支肾动脉序贯阻断、区域荧光血流可视化成像、肾段动脉阻断及无阻断等肾动脉控制技术,能够减少肾实质缺血范围,降低缺血再灌注损伤[46-48]。经肾动脉、输尿管肾盂、肾脏表面的途径灌注冰水能降低肾实质温度,延长缺血耐受时间[49-50]。有文献报道了机器人患肾切取工作台手术联合机器人自体肾移植术治疗双肾多发肿瘤的初步经验,为复杂肾肿瘤行保留肾单位手术创造了可能[51]。这些技术的应用,提高了保肾手术的成功率和效果。

3.中晚期肾癌从“计穷力竭”走向全程、系统治疗:中晚期肾癌的治疗需要全程系统管理。伴随着肾癌临床药物研究的不断深入,肾癌治疗的可选药物越来越多。大致经历了细胞因子、分子靶向药物、新型免疫抑制剂等阶段[52]。由于不良反应发生率高、疗效有限,以白介素、干扰素为代表的细胞因子药物在肾癌中的应用越来越少。分子靶向药物的出现为晚期肾癌患者带来了新的选择。国内多家中心相继总结出单中心靶向药物应用的临床经验,包括药物的选择、不良反应的控制等[53]。目前国内上市的靶向药物有舒尼替尼、索拉非尼、阿昔替尼、帕唑帕尼、依维莫司等,是治疗中晚期肾癌的主流药物。PD-1/PD-L1等新型免疫检查点抑制剂类药物已经用于晚期肾癌的临床治疗,并证明能够取得满意疗效,但在国内尚未上市,仍处于临床试验阶段。术前新辅助治疗能够缩小肿瘤负荷、降低癌栓分级,有利于肾部分切除术和局部晚期肾癌包括腔静脉癌栓的完整切除。对于术后具有高复发风险的肾癌患者,术后辅助治疗能够改善患者无进展生存期[54]。因此,中晚期肾癌已经走出了“无药可用”“计穷力竭”的困境。将手术和各类药物进行有机地“排兵布阵”,实现中晚期肾癌患者的全程系统治疗,能够有效延长患者生存期,改善晚期肾癌患者的生活质量。

40年内发表于《中华泌尿外科杂志》的文章,是中国肾癌诊疗发展的一个历史缩影,总结国人学者在肾癌方面的研究,筚路蓝缕、成果丰硕。①研究内容全面而深入:从发病机制到流行病学,从外科治疗到药物治疗,涵盖了肾癌的各个方面,且各个方面的研究逐步深入,提高了对肾癌的认识。②研究策略拓宽:由单中心走向国内、国际多中心合作,由单一的泌尿外科走向基础与临床合作、临床多学科合作,研究成果更具说服力。③诊疗模式走向全程、个体化:针对不同的肾癌患者、同一患者的不同时期实现诊疗的个体化,即制订最佳的治疗方案,实现生存获益最大化、生活质量最优化、经济成本最低化。

分析国内肾癌的研究现状,需要指出仍然存在以下问题:①大样本、多中心、前瞻性的高质量临床研究相对缺乏;②国内肾癌诊疗水平逐步均质化,但地区差异依然存在,优质医疗资源集中于一线城市的大型医疗中心;③肾癌患者数量多,医疗资源相对匮乏,临床重治疗、重手术,但对于肾癌患者的术后随访、全程管理不够充分。站在新的历史起点,在肾癌的临床及基础研究中应注重借鉴国外经验,加强医院间的协同合作,开展多中心临床研究和系统性的基础研究,努力提高中国肾癌的诊治水平。

参考文献(略)

转自王林辉. 继往开来 砥砺奋进 在传承中创新:中国肾癌诊疗历史回顾及现状分析[J].中华泌尿外科杂志,2020,41(7):481-485.DOI:10.3760/cma.j.cn112330-20200627-00500.

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论