三甲

三甲

小儿肛周脓肿为什么会反复?

菊,花之隐逸者也!今天的话题就从菊花谈起!

不知何时起人们开始用“菊花”形容“肛门”。宝宝“菊花”初放,但也可能偶有“微恙”。“肛周脓肿”就是宝宝小“菊花”的常见病。正因为常见,网上有许多家长对此疾病的经验分享,但正确的知识不多。也因为是“小病”,很多医院都治疗,但方式方法不同,效果不一。门诊经常看到这样的孩子,脓肿起了又消,消了再起,反反复复迁延数月不愈。孩子肛门反复流脓,家长反复跑医院,孩子排便疼痛哭闹,家人寝食难安,甚至无法进行正常的预防接种。

婴儿的“肛周脓肿”就像小“菊花”上的一只苍蝇!赶走了又来,让一家人身心俱疲!

今天就让我们来谈一谈宝宝小“菊花”上这只讨厌的苍蝇,看看用什么办法能将其“一击以毙之”,不再复发,还“菊花”最初之“高洁”!

首先要明确一个理念:婴幼儿肛周脓肿属于一类特殊类型的肛周脓肿,不同于成人或大孩子的肛周脓肿,有其自身的特殊性。

1、发病年龄低,多在出生后1-3个月发病。

2、发病婴儿常伴有生理性腹泻,大便稀频。

3、多为男孩,女孩很少发病。

对于婴儿肛周脓肿的病因,有以下几个方面:

1、肛窦内肛腺感染:发育异常,腹泻感染。

2、雄激素增高:新生儿一过性雄性激素分泌过多,刺激肛周皮脂腺,使其分泌旺盛导致继发感染。

3、免疫力低下:肛门直肠粘膜局部免疫结构未成熟,白细胞吞噬能力及免疫球蛋白生成较弱,直肠粘液中IgA水平低。 所以患有肛周脓肿的孩子,医生是不会给接种疫苗的。

4、护理不当,肛周局部皮肤黏膜损伤。

这其中最主要的病因还是前两种。

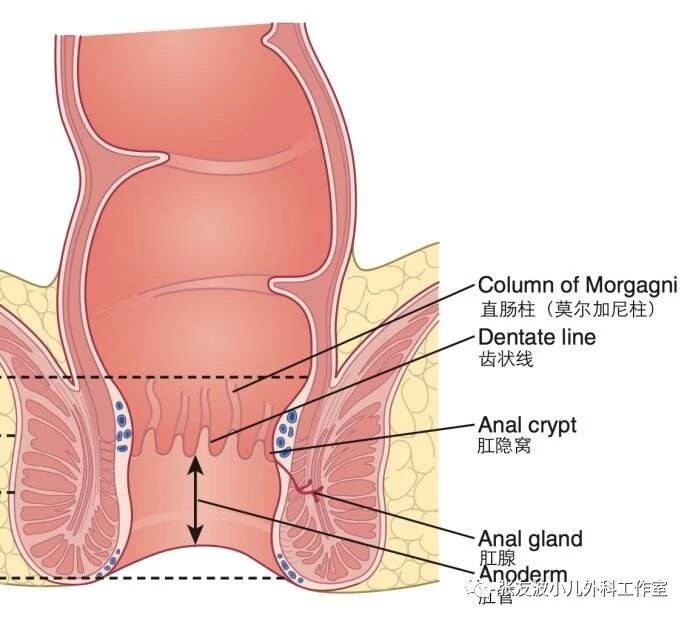

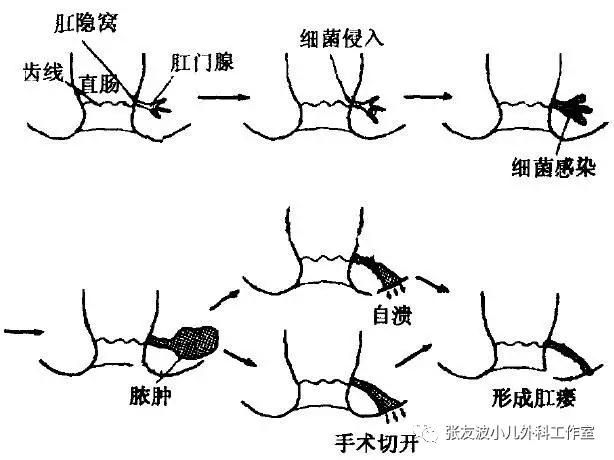

在肛门深方,肛管皮肤与直肠粘膜相连接的地方,有一条锯齿状的环形线,医学上称为“齿状线”。齿状线处有开口向上的隐窝称为肛窦,肛窦内底部有肛腺的开口。当大便稀频时,细菌进入肛窦致其发炎,堵塞肛腺开口,致肛腺液流出受阻,引起肛腺感染,感染通过肌间隙、淋巴管蔓延至肛周间隙,最后形成肛周脓肿。

病情发展过程:红肿硬结 — 脓肿 — 破溃 — 肛瘘

当然家长最关注的还是治疗。治疗是根据脓肿形成与否采用不同的治疗方法。

发病早期,脓肿形成前,表现为肛门周围红色硬结,局部肿胀,压痛明显,孩子排便时及给其擦屁屁时,疼痛哭闹。

这时可以采用高锰酸钾溶液坐浴+局部抗生素软膏外涂的保守治疗措施。

如果形成脓肿了,再外用药物就不行了。这时必须及时切开排脓,有人简称为“切排”,切开排脓是一个简单快速的操作,脓液排出后,孩子的症状会很快改善,红肿消退,疼痛减轻。

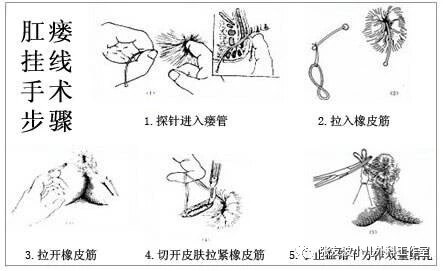

如果没有肛瘘形成,肛周脓肿的治疗还是很简单的,恢复也很快。但如果存在肛瘘,肛周脓肿会反复发作。当你刚刚沉浸在肛周脓肿终于治愈的喜悦中时,它有可能经过短暂的休整后又反扑上来了。在原处,依然是红、肿、热、痛。接下来依然是切开排脓,换药护理。有时还不等你切开可能就自行破溃了。让你每一天都对着孩子的小菊花,心疼焦虑!当肛周脓肿复发时说明已经有肛瘘形成了,这时需要进行肛瘘的治疗,一般采用肛瘘挂线或者肛瘘切开的方法,这时你又进入了另一个煎熬。

“脓肿—切开排脓—换药护理—愈合—复发—再次排脓—换药护理—再次复发—肛瘘—治疗肛瘘”,这样反反复复,需要经历几周甚至是几个月的时间,任何人都会“身心俱疲”。

肛周脓肿,是一个很多人不以为然的“小病”,但真正经历的人却饱受其折磨。

小病不小,任何一种疾病都会给弱小的婴儿带来痛苦,给家长带来焦虑。及早治疗,尽早治愈才是最好的办法!还孩子一个“冰清玉洁”的小菊花吧!

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论