三甲

三甲

分次肝切除治疗一例胃肠间质瘤肝多发转移患者

近日,四川大学华西医院肝脏外科王文涛教授成功利用分次肝切除治疗一例胃肠间质瘤肝多发转移患者。目前患者手术后成功出院半年恢复较好,门诊随访CT未见复发。

患者1年前在四川仁寿县当地医院复查发现肝脏有占位,来到华西医院就诊做了肝脏穿刺活检,病理诊断提示为胃肠间质瘤肝转移。于是患者开始接受伊马替尼治疗,在服药6个月后复查发现患者的肿瘤出现进展,对伊马替尼产生继发性耐药。肿瘤科医生为患者调整为舒尼替尼治疗,治疗4个月后由于肝脏里的肿瘤对索坦也产生了耐药,患者不得不换成了阿帕替尼治疗,不幸的是患者无法耐受不良反应最终停止了阿帕替尼治疗。此时患者面临着无药可医的困境。在肿瘤科医生的推荐下,患者抱着最后一丝希望辗转来到了华西医院肝脏外科王文涛教授的门诊,在经过仔细评估后,王教授认为,患者肝脏虽然有多发病灶但还有手术机会,但如果手术能完整切除肝转移病灶可获得立竿见影的治疗效果和长期的高质量生活状态。因此同意为患者手术。

“手术的操作已经是十分成熟了,但由于患者肝脏存在多发病灶,一次手术完全切除会因为剩余肝体积不足而出现术后肝脏衰竭的危险,因此我们为患者实施了分次肝切除手术”王文涛教授说道。患者于2020年4月2号、2020年5月28号两次于华西医院肝脏外科接受肝脏手术,通过术后的快速康复管理,很快就达到了出院标准并康复出院。

据王文涛教授介绍道,胃肠间质瘤是一种常见的消化道间叶源性肿瘤,肝脏是胃肠间质瘤常见的复发转移部位。胃肠间质瘤肝转移病灶一般呈多发,伊马替尼为代表的靶向药物虽然在一定程度上控制病情,但大部分病灶会最终会进展,手术切除是目前胃肠间质瘤肝转移治疗的有效手段。在临床中剩余肝体积<40%术后肝衰的可能性会明显增加,分次肝切除手术主要是针对病灶具有可切除性,但剩余肝体积不足的情况。第一期切除部分病灶后肝脏会在一段时间内充分代偿增生,可以提高未来手术的可操作性和相应减少第二期手术风险。分次肝切除对外科医生的专业水平有着极高要求。通过查阅文献,王文涛教授应用分次肝切除治疗胃肠间质瘤肝转移属于国内首创。

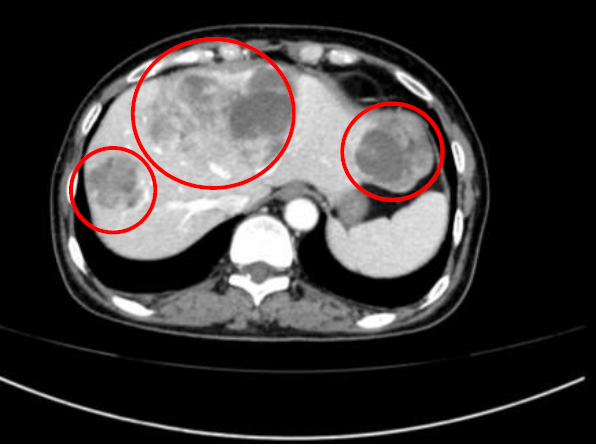

图1 手术前患者的肝脏

图2 两次肝切除后患者的肝脏

本文是王文涛版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论