三甲

三甲

开颅术后常见并发症:发热

第一讲中我们提到了手术后头痛。头痛的重要原因是发热引起的。发热在医学课本定义为:机体在致热源作用下或体温中枢的功能障碍时,使产热过程增加,而散热不能相应地随之增加或散热减少,体温≥37.3℃称为发热。神经外科手术后的患者,出现术后发热的几率虽各不相同,但目前仍是最为常见的术后症状之一,尤其是颅脑损伤,蛛网膜下腔出血,脑室肿瘤手术后。

1. 感染

由感染而引起的发热是临床中不愿意见到的,造成感染的原因从麻醉开始,一直贯穿整个治疗过程。从气管插管时,呼吸道粘膜的损伤,插尿管时尿道损伤,深静脉穿刺留置针,到开颅手术中空气与脑组织的接触,手术中可能出现的无意识污染操作,手术室大气环境不清洁,手术间人员流动,都可能成为围手术期感染的元凶,我国的神经外科手术后感染率总体在15%左右,但实际可能高于此水平。手术后感染原因主要可分为几类:

1. 手术切口及相关感染:由于手术中切口环境暴露,术后敷料脱落,引流管相关感染等。

2. 呼吸道感染: 术中气管插管,术后ICU环境污染,卧床引起坠积性改变等。

3. 泌尿系统感染: 手术前插尿管,术后卧床尿管拔除不及时等。

4. 围手术期输血:血液本身可导致发热反应。

5. 手术时间过长:以个人经验,持续1天的手术,手术相关人员增多,术野暴露时间延长,术后发热的概率非常高。

6. 特殊类型手术:例如经脑室操作的手术 ,手术中额窦,鼻窦开放的手术,开放型颅脑损伤等污染手术。

想要完全避免此类感染事件其实并不困难。首先,每项操作都有固定的操作规范,严格操作,就可以做到无菌卫生。其次,人体都有强大的抵抗力,对外来致病菌大多都有完善的抵御能力。此外,围手术期适时预防性应用抗菌药物,可在手术创面形成保护屏障,降低感染机会。

2. 手术应激反应/手术创伤

手术切除过程中,伴有组织的破坏,出血以及脑组织细胞凋亡。在出血的吸收以及组织修复过程中,发热是正常过程,但通常以中低热为主(小于38°C)

发热的处理方式:

在异常高体温下,人体器官及生命所需氨基酸大量细胞失活,因此需尽快处理。低热患者一般首选物理降温(38°C以下),高于38°C时,酌情给予退热药物,静脉给药效果更明显,必要时可考虑冰毯辅助降温。

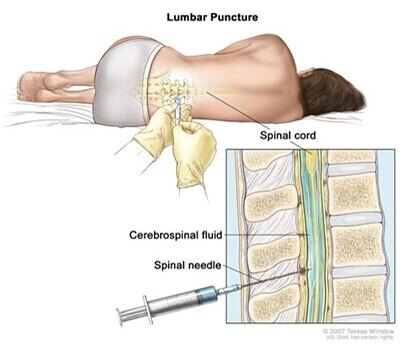

除外存在禁忌的患者,首选腰椎穿刺。同时查血常规,以及细胞数。一般术后推荐早期行腰椎穿刺,打通脑脊液循环,加速术后恢复,如腰穿结果正常,大部分情况提示无颅内感染情况,可考虑继续观察或结合血常规结果,考虑其他来源的感染可能(肺炎,泌尿系统等),少部分情况患者虽然存在中枢神经系统感染,但首次腰穿结果正常,尤其是肿瘤体积较大,肿瘤碎屑漂浮较多,手术后未下地活动、饮水少的患者,此时需反复行腰穿才能达到效果。明确颅内感染后,可首先根据经验性药物治疗(美罗培南+万古霉素为主),待脑脊液病理结果培养明确致病菌后可适当调整药物。

本文是张烁版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论