三甲

三甲

《得了Castleman病到底应该怎么办》吴俣大夫公益直播回顾(上)

Castleman病(Castleman’s disease,简称:CD),是一种罕见的淋巴增生性疾病。由于发病率低,诊断困难,缺乏有效治疗手段,预后不佳,2018年,Castleman病被纳入我国《第一批罕见病目录》。

2022年3月14日下午,卡斯特曼之家携手好大夫平台举办第五场Castleman病(CD)患者教育主题公益活动--卡斯特曼大讲堂之《得了Castleman病到底应该怎么办》

主讲人介绍:

(直播回顾视频内容,请见好大夫健康号:Castleman病)

本次直播中,专家对患者提出的问题作出一一解答,以下为直播部分文字片段 。

1、 科普一下:如何定义Castleman病

Castleman病(以下简称“CD”)是一种罕见病,全世界的发病率约为1/50000,又因其特征不明显,易与肿瘤性疾病(如POEMS综合征、淋巴瘤、滤泡树突细胞肉瘤、浆细胞瘤等)、自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、自身免疫性淋巴细胞增生综合征等)等相混淆,因此诊断难度大,容易误诊、漏诊。

2018年CD入选国家卫健委发布的《第一批罕见病目录》。2021年中国Castleman病协作组成立。为了规范该病的诊断和治疗,国内相关专家制定了《中国Castleman病诊断与治疗专家共识(2021年版)》帮助更好的指导CD治疗和管理相关事项。

1.1 Castleman病的病因、发病机制和流行病学调查

Castleman病确切病因和发病机制尚未完全明确,目前认为细胞因子IL-6与该病关系最为密切。

1.1.1 Castleman病的病因和发病机制:

虽然细胞因子IL-6被认为与发病最密切,而免疫、基因突变、病毒等因素目前也被认为和CD的发生相关。且不同类型的CD对应的致病因素不一样。

1.1.2 Castleman病的流行病学调查:

CD病例数较少,发现时间相对较晚,易误诊等因素导致CD的流行病学调查相对较粗,目前已发现CD发病无年龄限制,儿童至老年区间皆可患病,且暂未发现明显的男女差异。根据CD类型不同,高发年龄区间会有差别。

● UCD:UCD通常发生在20~30岁人群,发病率相对较高,涉及单个肿大淋巴结或淋巴结区域,症状轻,预后好,手术切除通常可以治愈。

● MCD:MCD常发生于 40~60 岁人群,发病率相对较低,累及多个肿大淋巴结区域,反复出现全身症状(体质量减轻、发热、疲劳)、贫血、水肿、低蛋白血症,并可累及多个重要脏器,如肝、脾、肾等,预后较UCD差。

1.2 Castleman病常见临床表现及临床分型

CD的临床表现主要和其具体临床/病理类型有关。不同类型对应的症状严重程度也差异很大。为方便临床管理,根据CD侵犯的淋巴结数量和将之分为单中心型Castleman病(UCD)和多中心型Castleman病(MCD)两大主要临床类型。

● UCD:UCD的典型特征是仅有同一淋巴结区域内一个或多个淋巴结受累(肿大)。大多数UCD患者无伴随症状,少数UCD患者伴淋巴结压迫症状、全身症状(如发热、盗汗、体重下降、贫血等)或合并副肿瘤天疱疮、闭塞性细支气管炎、血清淀粉样蛋白A型(AA)淀粉样变等。

● MCD:有多个(≥2个)淋巴结区域受累(淋巴结短径需≥1 cm)的CD为MCD。与UCD不同,除淋巴结肿大外,MCD患者往往还伴有发热、盗汗、乏力、体重下降、贫血、肝功能不全、肾功能不全、容量负荷过多(全身水肿、胸水、腹水等)等全身表现。

依据是否感染人类疱疹病毒8型(HHV-8),可将MCD进一步分为HHV-8阳性MCD及HHV-8阴性MCD。HHV-8阴性MCD又可进一步分为无症状性MCD(asymptomatic MCD,aMCD)和特发性MCD(idiopathic MCD,iMCD),前者除淋巴结肿大外,无全身症状和高炎症表现;后者则伴全身症状和(或)脏器损伤表现。iMCD还可进一步分为iMCD-非特指型和iMCD-TAFRO亚型。

○ HHV8 阳性并 HIV 阳性 MCD:两者同时阳性的情况在MCD中是比较常见的,随着抗逆转录病毒疗法的出现,其发病率一直在上升。超过 90%的病人会有高热、乏力等症状,当然,脾大、周围淋巴结肿大、水肿、咳嗽也常出现。血清学检查可见贫血、血小板减少、低蛋白血症、CRP 升高等,30%~40%的病人可出现自身免疫性溶血性贫血,噬血细胞综合征比较罕见。通常HHV8感染处于活动期,所以需要监测病毒复制情况来控制病情,但是HIV病毒复制或者CD4淋巴细胞数与MCD无关。

○ HHV8阳性及HIV阴性的MCD:其临床表现与HIV阳性者相似,同样有严重的系统受累症状,非对称性淋巴结肿大、脾大,CRP升高、低蛋白血症、 直接抗人球蛋白试验阳性等,且HHV8病毒拷贝数是升高的。

○ 特发性多中心Castleman病(iMCD):以系统症状为突出表现,同时可有多部位的淋巴结病变,组织病理学可见典型CD改变。包括关节炎、蛋白尿等自身免疫相关的症状要比前几种类型多见。这一类型的治疗难度最大,且预后最差。

◇ TAFRO综合征是iMCD的独特亚型,与细胞因子风暴相关,患者多合并免疫功能异常,感染可能是其诱因。TAFRO综合征是一种明显的炎症综合征,病情较重,具有血小板减少、重度水肿、发热、骨髓纤维化、器官肿大特征,但丙种球蛋白水平正常。

1.3 Castleman病是恶性疾病吗?

Castleman病是否是恶性与具体的病理、临床类型等有关,并非所有CD都是恶性。

● UCD绝大多数为良性,不具有恶性肿瘤的侵袭性和转移性等特点,可以通过正确的治疗恢复正常,不影响正常患者生存时间。

● MCD则大部分只有恶性行为,尤其是iMCD,此类患者往往出现典型的系统症状,情况复杂,治疗难度大。因此,要想知道自己是不是恶性CD,配合医生积极进行证型诊断是关键。

2、 重新认识:如何诊断Castleman病?Castleman病如何分型?

Castleman病的诊断包括鉴别诊断和明确诊断两部分。明确诊断既要借助影像学等重要手段明晰病变的部位以及是否侵犯、转移和侵犯、转移的部位以及情况;也要借助淋巴结活检等手段明确病理类型,指导治疗和用药观。此外,实验室指标等要结合使用判断病情严重程度、进展以及复发等,对Castleman病整个阶段都有重要意义。

2.1 Castleman病的病理分型

临床分型只是常用的分型之一,实际上对于患者的诊断治疗,病理分型同样重要。淋巴结病理检查是CD诊断的金标准。病理形态上,CD可分为透明血管型CD(hyaline vascular subtype of CD,HV-CD)、浆细胞型CD(plasma cell subtype of CD,PC-CD)及混合型CD(mixed type of CD)。CD的病理诊断推荐病变淋巴结完整或部分切除活检,深部或难以切除的病灶亦可行空芯针穿刺活检。

2.2 Castleman病是如何诊断的?

2.2.1 Castleman病诊断第一步

有多种疾病(包括恶性肿瘤、感染性疾病及自身免疫性疾病等)也会伴发淋巴结的“Castleman样“病理改变。因此,诊断CD的第一步是排除可能会伴发类似CD淋巴结病理改变的相关疾病,包括(但不限于)感染性疾病(如HIV、梅毒、EB病毒感染,结核等)、肿瘤性疾病(如POEMS综合征、淋巴瘤、滤泡树突细胞肉瘤、浆细胞瘤等)、自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、自身免疫性淋巴细胞增生综合征等)。

2.2.2 Castleman病诊断第二步:

诊断CD的第二步是根据全身查体及影像学检查明确淋巴结受累范围,将患者分型分为UCD和MCD。

2.2.3 Castleman病诊断第三步:

第三步是结合临床和病因诊断等具体明确患者患病类型。

● HHV-8阳性/阴性诊断:MCD患者,可根据淋巴结组织病理的LANA-1(latency-associated nuclear antigen 1)免疫组化染色和(或)外周血中HHV-8 DNA检测结果判断是否为HHV-8阳性,如果前述两项检测中任一项阳性,诊断为HHV-8阳性MCD;若无HHV-8感染证据,则诊断为HHV-8阴性MCD。

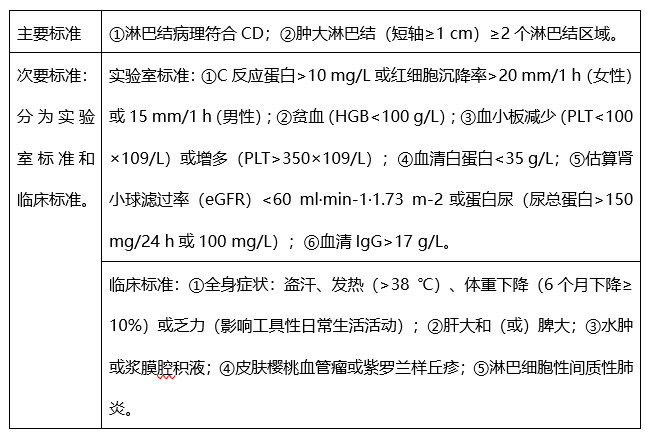

● iMCD诊断:对于HHV-8阴性MCD患者,需进一步明确是否为iMCD。诊断iMCD需要满足以下两条主要标准、至少两条次要标准(其中至少一条是实验室标准),且排除前文所述可能会伴发类似CD淋巴结病理改变的疾病。

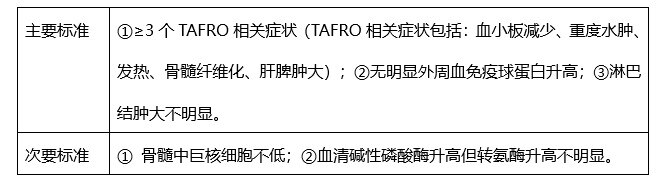

○ iMCD亚型分类:诊断为iMCD的患者,还应进一步分为iMCD-非特指型和iMCD-TAFRO亚型。诊断iMCD-TAFRO亚型需要符合以下所有主要标准和≥1个次要标准。

● 影像学检查:

○ PET-CT:影像学中最重要的检查是正电子发射断层显像(PET-CT),目前研究证实PET-CT是诊断CD的有效手段。CD会表现高代谢性特征,PET-CT可帮助明确最大标准化摄取值(SUVmax),并作为判断CD多病变部位以及严重程度、预后转归等的重要影像学指标。

○ 其他影像学手段:增强CT、超声和核磁成像(MRI)也是诊断CD的常用影像学诊断手段,但相对于PET-CT,误诊、漏诊的可能性更高,对疾病的发展状况把握也不如PET-CT清晰,因此对于CD患者更建议首选PET-CT。但在疾病长期监测、术前术后观察等,其他影像学检查可以帮助患者降低治疗成本,故要针对具体情况酌情适当使用。

2.3 Castleman病首诊会到哪些科室?

Castleman病症状多样,容易与肿瘤、风湿免疫等疾病混淆,所以很多Castleman病首诊也会去到肿瘤科、风湿(免疫)等科室。但准确来说,CD是发生在淋巴系统的异常疾病,应该归属于血液科。

患者出现相关症状时,因本病罕见,不能找到正确就诊方向属实正常,但是通过我们今天的科普,希望更多人在有疑似症状时想到这个可能性,给自己一个早发现早诊断的就会。另一方面是,医生对Castleman病的了解更多,也更有明确性,因此不管患者首诊误去了哪个科室,如果医生怀疑此病,给出检查或转诊建议,患者要积极配合医生,不要过分怀疑过度诊疗,无理检查,怀疑拒诊等,增加不必要的麻烦。

2.4 Castleman病和淋巴瘤怎么鉴别诊断?

Castleman病和淋巴瘤二者症状相似,影像学区分也容易发生混淆,目前最好的区分办法是淋巴结活检,但是有些UCD病例增生的淋巴滤泡主要由小淋巴细胞组成,只有少数滤泡内有小生发中心,称为淋巴细胞型。这种类型最容易与滤泡性淋巴瘤混淆。

● 影像学差异:淋巴瘤强化明显不同于CD,其强化程度较轻(无论是动脉期还是延迟扫描)。而且,淋巴瘤为多个淋巴结增大,多部位发生,单发相对少见。多中心型CD表现为多发性淋巴结肿大,密度均匀,中等度强化,与淋巴瘤相似。后者多见于青年,临床多有发热、消瘦等症状,影像学鉴别困难,确诊依赖病理。单发淋巴瘤:形态上与Casfleman病相似,钙化及星芒状瘢痕少见,增强扫描强化均匀,呈轻到中度强化,病变内及周边多无强化迂曲血管显示。

● 转化关系:此前有文献称少数多中心型可转化为恶性淋巴瘤。然多数病例追随结果并未转化为恶性肿瘤,故此可能性目前仍存疑,仅作参考。

参考文献:

[1]中华医学会血液学分会淋巴细胞疾病学组, 中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会, 中国Castleman病协作组. 中国Castleman病诊断与治疗专家共识(2021年版)[J]. 中华血液学杂志, 2021, 42(7): 529-534.

[2]Lomas O C , Streetly M , Pratt G , et al. The management of Castleman disease[J]. British Journal of Haematology, 2021, doi: 10.1111/bjh.17688.

[3]Butzmann A , Kumar J , Sridhar K , et al. A Review of Genetic Abnormalities in Unicentric and Multicentric Castleman Disease[J]. Biology, 2021, 10(4):251.

[4]王娟, 梁利杰, 王耀美,等.59例Castleman病患者的临床病理特征及诊治分析[J]. 中华血液学杂志,2020,41(8):5.

[5]van Rhee F, et al. International, evidence-based consensus treatment guidelines for idiopathic multicentric Castleman disease. Blood. 2018 Nov 15;132(20): 2115-2124.

[6]FajgenbaumDC, UldrickTS, BaggA, et al. International, evidence-based consensus diagnostic criteria for HHV-8-negative/idiopathic multicentric Castleman disease[J]. Blood, 2017, 129(12):1646-1657. DOI: 10.1182/blood-2016-10-746933.

[7]DongY, WangM, NongL, et al. Clinical and laboratory characterization of 114 cases of Castleman disease patients from a single centre: paraneoplastic pemphigus is an unfavourable prognostic factor[J]. Br J Haematol, 2015, 169(6):834-842. DOI: 10.1111/bjh.13378.

[8]van RheeeF, WongRS, MunshiN, et al. Siltuximab for multicentric Castleman‘s disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial[J]. Lancet Oncol, 2014, 15(9):966-974. DOI: 10.1016/S1470-2045(14)70319-5.

[9]CSCO Lymphoma Diagnosis and Treatment Guidelines. 2021.

[10]刘海玲,范磊,李建勇.Castleman病的诊疗进展[J].中华血液学杂志,2020, 41(08): 697-700.

本文是吴俣版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论