三甲

三甲

玫瑰痤疮VS敏感性皮肤,如何诊断与鉴别诊断?

很多医生,在临床工作中也会碰到这样一部分患者,他们的皮肤对外界各种刺激不耐受,出现面部红斑、灼热、刺痛、紧绷、干燥等不适,是否被诊断是玫瑰痤疮了?其实,也有可能是敏感性皮肤。

敏感性皮肤和玫瑰痤疮,这两种疾病在临床表现上有许多相识的地方,在评价/诊断标准上,两者也有很多关键词雷同:玫瑰痤疮主要特征的潮红和红斑,以及次要特征中的灼热或刺痛,正好也是敏感性皮肤的诊断要素,要准确辨别敏感性皮肤和玫瑰痤疮对于皮肤科医生确实有一定的难度,那么,两者临床上到底要如何鉴别诊断?

玫瑰痤疮

玫瑰痤疮作为一种发病机制尚不明确的慢性炎症性皮肤病,主要发生于颜面中部,多见于20-40岁的青年人。由于玫瑰痤疮主要依靠临床症状和体征进行诊断,且玫瑰痤疮的临床症状与敏感性皮肤较为相似,因此在临床中易出现误诊的情况,不利于患者的治疗。

临床特征包括以下五种主要表现:

阵发性潮红

持续性红斑

丘疹、脓疱

毛细血管扩张

增生肥大

除了以上主要表现外,也可出现次要表现,如皮肤敏感症状、水肿、皮肤干燥、眼部表现,临床需留意。完整熟练地识别以上表现是进行准确诊断的基础。

具体诊断标准:

关于玫瑰痤疮的诊断,无论是国内还是国外都已经有很多的诊疗指南了。目前国际上较为公认的《中国玫瑰痤疮诊疗指南(2021版)》是国内相关专家在2016版专家共识的基础上,结合国内外最新研究进展,特别是一些循证医学证据制订的最新中国玫瑰痤疮指南。

其中,给出了一个非常好的诊断标准也是必备条件,相信大家也都比较熟悉了,就是面中部(面颊、鼻部、口周)无明显诱因出现阵发性潮红或持久性红斑,且温度变化、情绪波动或紫外线照射等因素会影响面中部潮红的程度。同时要排除因外用或内服药物等明显诱因而引起皮肤屏障功能受损导致的面部潮红或红斑。

在这里想要强调两个比较重要的关键点,一是玫瑰痤疮的发病部位主要是面中部的隆突部位,比如说面颊部、鼻部以及口周这些部位,所以说它的部位是有一定特异性的。二是出现的持久性红斑。结合国内外的诊疗指南,一般是认为这些红斑要持续三个月以上。一些持续时间比较短的红斑或者是一过性的红斑,就不能认为是比较持久性的红斑。

认识这些比较重要的关键点,有助于临床医生很好的去认识和诊断玫瑰痤疮,以及和其它一些很相似的皮肤疾病相鉴别开来。

此外还有一些次要条件:①面部皮肤出现灼热、干燥、疼痛或瘙痒等主观症状;②面中部可见毛细血管扩张;③面中部可见丘疹、丘脓疱疹;④以鼻背为主的肥大增生改变;⑤眼部症状(包括瘙痒、疼痛、视物模糊、异物感等自觉症状)。

只要是必备条件加上一条以上的次要条件就可以诊断为玫瑰痤疮,大家在临床实践中只要准确地把握其中的含义,就可以达到准确诊断玫瑰痤疮的目的。同时,想了解更详细的诊断标准可以移步陈勇健医生写的《玫瑰痤疮国内外临床诊断标准及治疗策略》进行查阅。

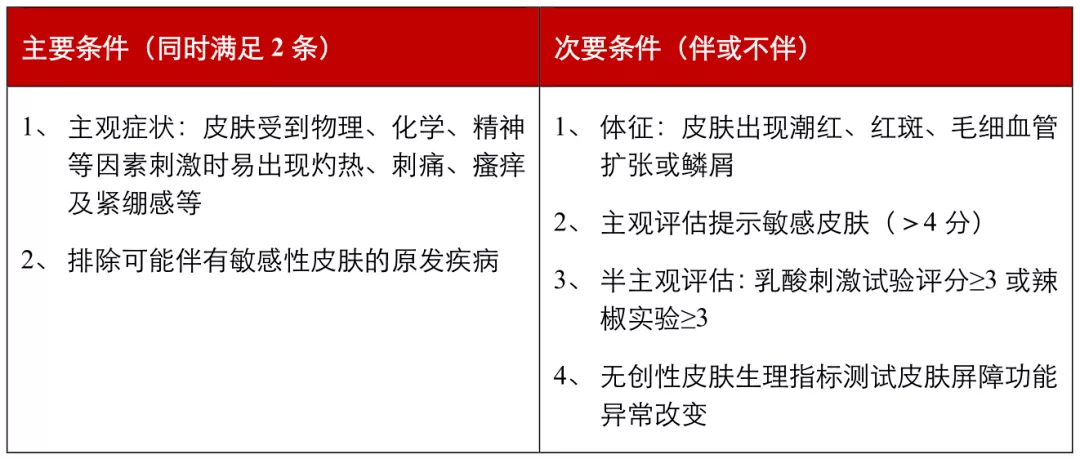

敏感性皮肤

敏感性皮肤最全面定义是根据《中国敏感皮肤诊治专家共识(2017)》:敏感性皮肤是对外界刺激的一种高反应状况,可累及皮肤任何部位,尤其是面部。对敏感皮肤的诊断包括以下主、次要条件,同时应排除玫瑰痤疮、脂溢性皮炎、激素依赖性皮炎、特应性皮炎、肿胀性红斑狼疮等原发疾病。如图所示:

敏感皮肤的诊断标准

但是定义中强调了一点,这种敏感性皮肤是不能用任何疾病来解释的,正如2017年国内何黎教授牵头制定的《敏感性皮肤专家共识》也强调,一定要排除可能伴有敏感性皮肤原发疾病如:玫瑰痤疮、脂溢性皮炎、激素依赖性皮炎、接触性皮炎、特应性皮炎及肿胀性红斑狼疮。

这些被排除疾病中,玫瑰痤疮是敏感性皮肤的经典疾病模型。临床上也常常将玫瑰痤疮作为敏感性皮肤的经典屏障损伤模型,来判定皮肤的生物物理参数改变,如玫瑰痤疮患者的经表皮失水率往往更高,皮肤含水量更低,血流量更加丰富等等。

总结

因此,玫瑰痤疮与敏感性皮肤的鉴别依据主要在于是否有明显诱因引发及是否有客观体征存在。如果非要在敏感性皮肤和玫瑰痤疮这两种疾病之间做出一个特异性鉴别的点的话,“发病部位”可能是需要我们去关注的。敏感性皮肤的发病部位可能有时不以面中部隆突部位为中心。其次,还要关注到的就是年龄问题,如果是年纪很轻的患者,就不要轻易诊断为玫瑰痤疮,需要我们慎重比对玫瑰痤疮的诊断标准,做出鉴别诊断。

值得注意的是,玫瑰痤疮也常常与敏感性皮肤或寻常痤疮、脂溢性皮炎、面部湿疹/特应性皮炎合并存在,临床上还需我们根据患者具体表现灵活准确地诊断。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论