三甲

三甲

儿童寰枢椎脱位

摘要

病史摘要:9岁儿童,异常步态2年,伴左侧肢体乏力1年。

症状体征:右侧肢体肌力4级,肌张力稍高,左上肢肌力4级,左下肢近端肌力4级,远端肌力2级,肌张力高,深浅感觉正常对称,双侧巴氏征阳性,霍夫曼征阴性。

诊断方法:过伸过屈MRI、头部颈部三维CT及CTA、

治疗方法:寰枢椎复位钉棒内固定术+植骨融合术,术后给与康复治疗。

临床转归:出院时患者左下肢远端肌力改善至3级,余肢体肌力4级,切口愈合良好。术后1年随访未发生内固定松动,断裂损伤等并发症,四肢肌力恢复至4级+。

适合阅读人群 神经外科;神经内科;脊柱外科

关键词 寰枢椎脱位;钉棒内固定;

引 言

寰枢椎脱位(Atlantoaxial Dislocation, AAD)指的是由于先天性畸形,创伤及炎症等因素造成的寰枢椎骨关节面失去正常的对合关系及稳定性,并发生关节功能障碍和(或)脊髓受压的临床解剖学改变。由于韧带松弛,关节面较浅以及骨骼发育等特殊生理特点, 儿童寰枢椎脱位的手术治疗面临特殊的问题。寰枢椎后路钉棒固定技术在成人难复性脱位得到广泛应用[1]。将该技术应用在儿童患者需要充分术前评估,选择个性化的手术策略。我们报道1例通过寰枢椎钉棒内固定治疗的病例并总结相关的治疗经验。

临床资料

一、一般资料

现病史:患儿,男,9岁,2年前家中摔倒后出现异常步态,表现为左侧脚尖着地行走,无肢体乏力、麻木、疼痛、大小便失禁。1年前异常步态加重,表现为左脚拖曳行走,伴左侧肢体乏力。就诊于当地医院,行颈椎MR检查提示:“寰枢椎关节脱位,伴相应阶段椎管狭窄,脊髓明显受压”。在当地医院反复进行牵引治疗,效果欠佳,为进一步治疗就诊我院。

既往史:否认“肝炎”、“结核”、“风湿”,“梅毒”等传染病史;无重大外伤、手术、输血史;无长期用药史,无特殊药物及食物过敏史。

个人史:生于原籍,未久居外地,患儿系40周顺产,否认产伤、窒息史。出生体重3.2kg。生后母乳喂养。4个月抬头,6个月会做,10个月会爬,1周围会走。按时进行预防接种史(具体不想),无不良反应。

家族史:父母体健,非近亲结婚。否认家族及其他成员有遗传、免疫及代谢性疾病史。

入院时查体:神志清楚,查体合作,头颅无明显畸形,双眼瞳距68mm,双侧视力视野粗测正常,转颈有力,右侧肢体肌力4级,肌张力稍高,左上肢肌力4级,左下肢近端肌力4级,远端肌力2级,肌张力高,深浅感觉正常对称,双侧巴氏征阳性,霍夫曼征阴性。

二、检查

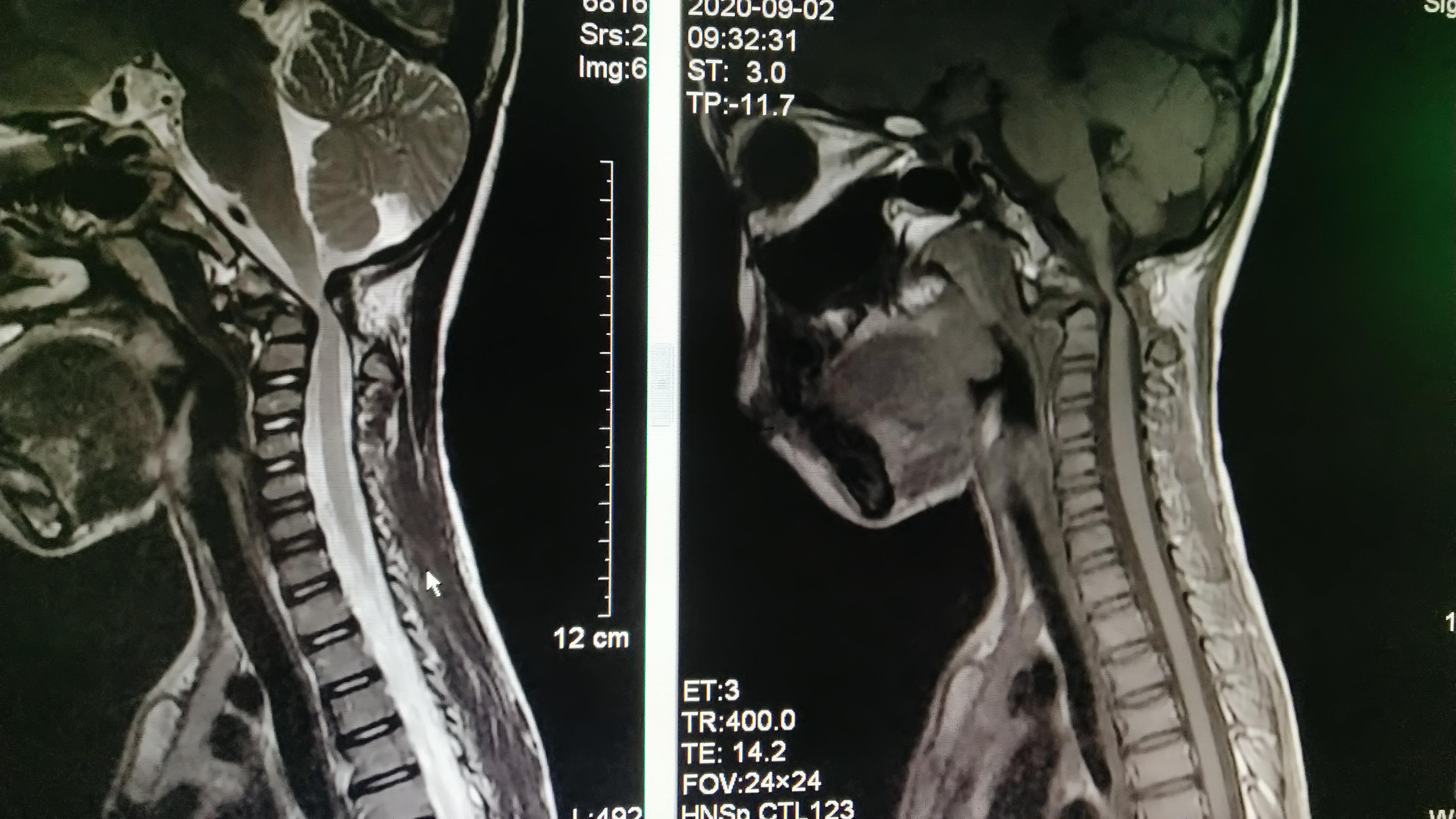

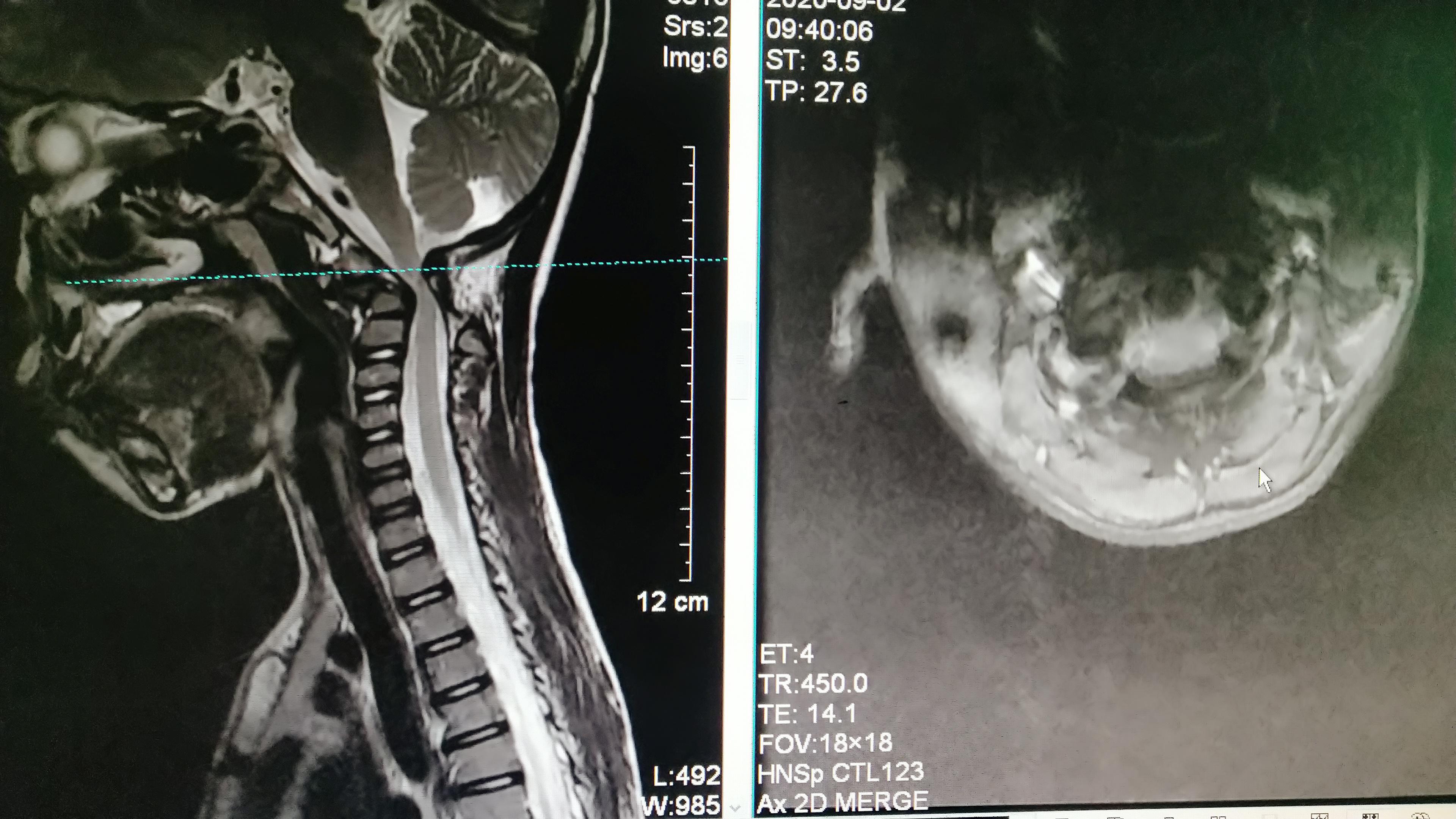

寰枢椎关节脱位,伴相应阶段椎管狭窄,脊髓明显受压,游离齿状突(图1)。

图 1 术前影像 A:术前MR提示脊寰枢椎移位,脊髓明显受压;B:X线侧位测量SAC距离;C:矢状位CT重建提示游离齿状突。

三、诊断与鉴别诊断

根据病史,查体及影像学检查,目前诊断考虑寰枢椎脱位伴脊髓损伤。

目前诊断相对明确,需要筛查是否存在其他先天性疾病以及结核等其他和寰枢椎脱位相关的病因。通过既往的牵引治疗史和术前的影像学评估进行手术分型,以利于指导手术方案的选择。

四、 治疗

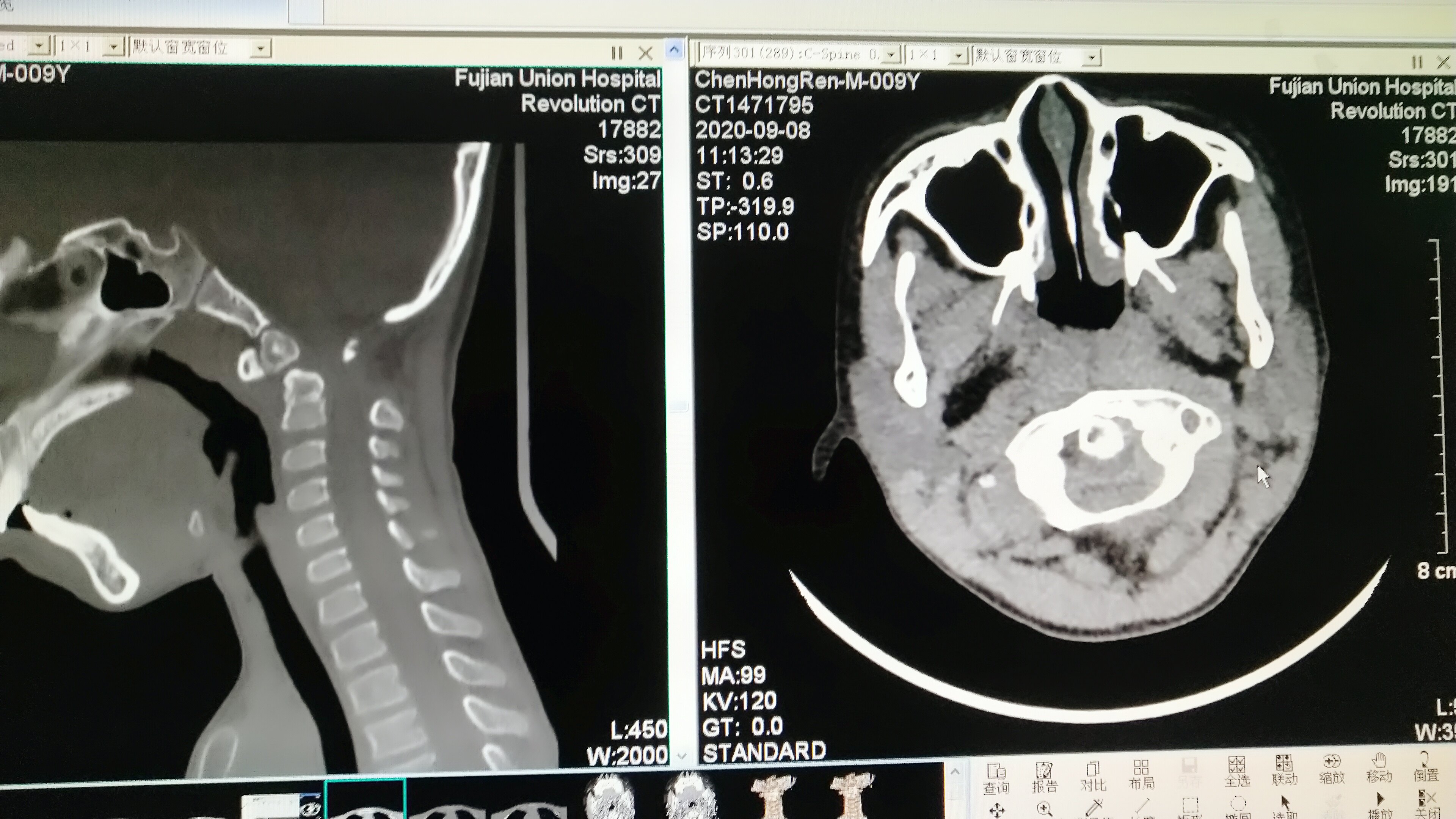

结合患者病史,查体以及影像学检查,寰枢椎脱位伴脊髓损伤诊断明确,当地医院反复进行牵引治疗,效果欠佳,手术指征明确,术前CTA检查未见到明显椎动脉高跨,寰枢椎后路钉棒固定+植骨融合手术

患儿麻醉成功后,颈托保护下取俯卧位,进行头架固定,术野常规消毒铺巾,枕部至C4棘突后正中长约8cm手术切口,逐层切开皮肤、皮下组织和深筋膜,沿棘突两侧分离附着肌肉, 在双侧C1侧块(3.5mm, 28mm),双侧C2椎弓根(3.5mm, 32mm)内置入椎弓根螺钉(美敦力公司,美国)共4枚,连接钛棒进行撑开复位,术中C臂显示寰枢椎复位满意后固定螺丝,打磨表面皮质后进行异体骨移植融合,应用横向连接装置固定双侧连接棒。术腔放置引流管,另行戳孔固定,反复冲洗,逐层缝合肌肉、皮下和皮肤。手术过程中出血约50ml。术后给与康复指导。

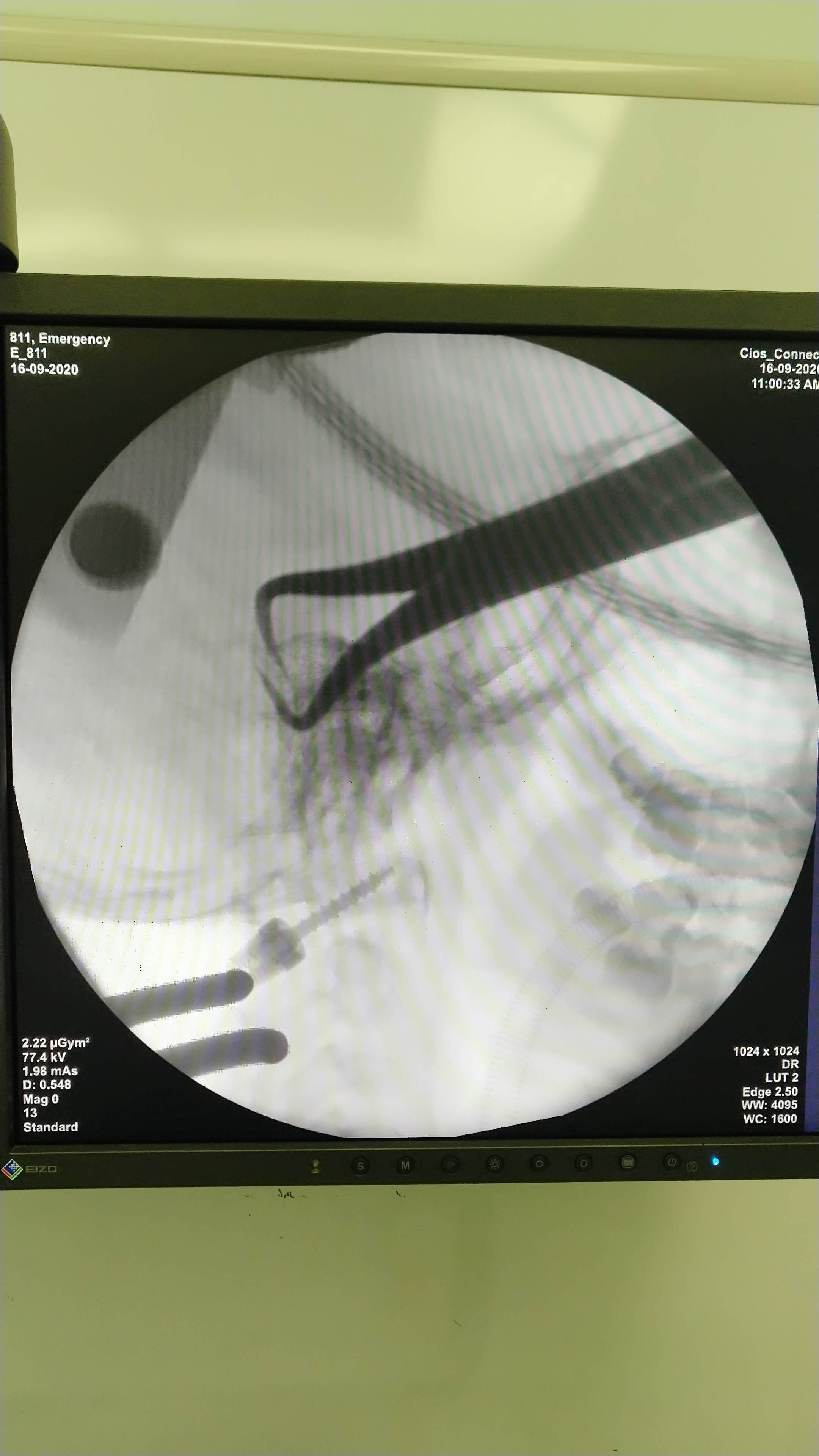

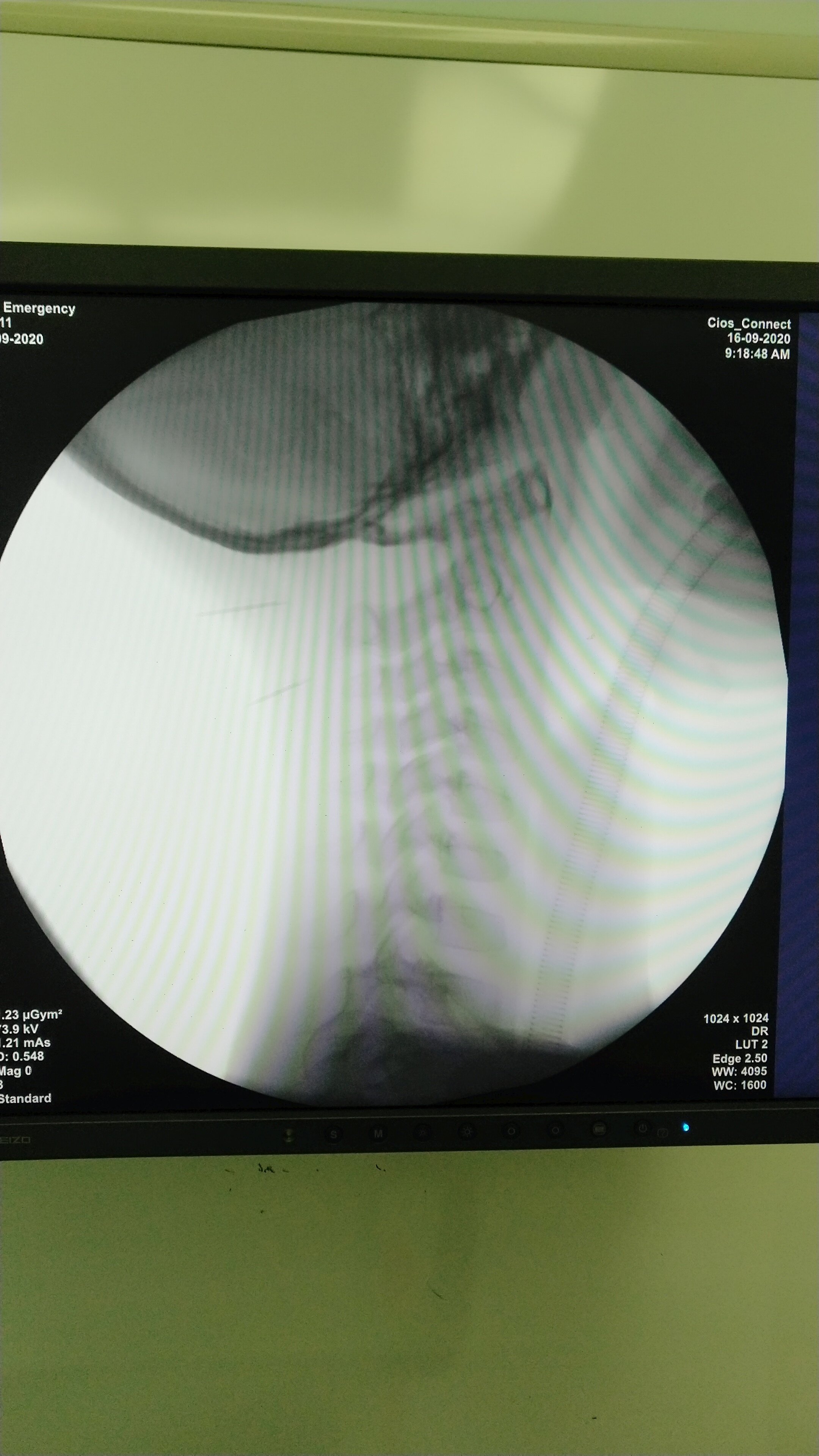

图 2 寰枢椎钉棒内固定术中情况。A:患者手术体位;B:体位摆放完毕复位前;C: 置入C1侧块钉;D:寰枢椎置钉后撑开复位术中确认。

五、治疗结果、随访及转归

出院时患者左下肢远端肌力改善至3级,余肢体肌力4级,切口愈合良好,3天后戴颈围下床活动。随访项目包括神经功能评估、颈椎正侧位片、CT及MR。术后1年随访未发生内固定松动,断裂损伤等并发症,四肢肌力恢复至4级+。

图 3 术后影像学随访 A:术后磁共振提示脊髓受压明显好转;B术后7月CT随访;C:CT轴位片显示螺钉头部位置。

讨论

儿童寰枢椎关节囊,韧带弹性大,相对松弛;寰枢椎的关节面较成年人浅;头部较大,颈部肌肉和韧带较弱。儿童寰枢椎脱位常见的治病因素有咽部炎症,不良姿势和小关节的过度运动以及结合类风湿等对寰枢椎稳定结构的破坏。唐氏综合征伴发寰枢椎脱位达到15%左右。儿童寰枢椎脱位的治疗:旋转固定脱位首选牵引治疗,无症状的齿突小骨可以选择影响随访或融合手术。对于严重不稳、脱位伴脊髓损伤者应及时手术[2]。如有手术指征患儿不能因年龄小而强求保守治疗[3]。寰枢椎脱位的相关检查,包括动术前X片,张口位,CT三维重建、CTA及MRI检查。通过影像学检查进行临床分型,对手术方法的选择有一定的指导意义。以往用的比较多的分型是Feilding分型,主要是根据寰枢椎脱位的方向和程度进行分型,实际对临床指导作用有限。近几年谭明生教授[4]提出的TOI分型(T性:牵引复位型;O型:手术复位型;I型:不可复位型)。常用一些测量指标包括ADI(寰齿前间隙, 成人小于3mm, 儿童小于5mm),SAC(脊髓可用空间, < 14mm 提示脊髓受压)侧块齿突间隙。寰枢椎畸形差异较大,血管变异常见,术前常规进行CTA检查非常重要[5],必要时术前3D打印模型有助于提高术者信心,降低术中损伤椎动脉的可能[6]。对于TOI分型T1型的患者考虑进行保守治疗。对于复位后复发的患者也可考虑进行切开复位融合手术。

手术的主要目标是松解、复位、固定和融合。手术入路包括前路,后路以及前后路联合[1]。手术注意的要点:a. 枢椎峡部显露后方关节囊,b.切除寰椎后关节囊,c.一般不需要切除颈椎二神经节。7岁以上儿童骨性解剖基本完善,在精准手术技术下是可行的。椎弓根螺钉可以容纳>3mm螺钉,21.7%的枢椎椎弓根可以容纳3.5mm的螺钉, 92.9%可以容纳3.5mm的螺钉[7]。6岁以下表现出很大的年龄差异,术前应对儿童进行薄层CT扫描,测量相关的解剖学数据,进行个性化置钉[2]。该例患者C2椎弓根宽度受限,术者采用“in-out-in”技术[8]在显微镜下直视进行置钉,将硬膜做适当剥离,减少脊髓损伤和脑脊液漏的风险。螺钉头端突破皮质,保证置钉强度,减少术后钉棒移位的可能。寰椎椎弓根螺钉内固定治疗寰枢椎脱位解剖上可行,效果满意。该手术方式对儿童颈椎生长发育的远期影响需要更多的临床实践来证明。

利益冲突声明 所有作者均声明本研究不存在利益冲突

参考文献

[1] Chen Z, Duan W, Chou D, et al. A Safe and Effective Posterior Intra-Articular Distraction Technique to Treat Congenital Atlantoaxial Dislocation Associated With Basilar Invagination: Case Series and Technical Nuances[J]. Oper Neurosurg (Hagerstown), 2021, 20(4):334-342.

[2] Zhang Y H, Shao J, Chou D, et al. C1-C2 Pedicle Screw Fixation for Atlantoaxial Dislocation in Pediatric Patients Younger than 5 Years: A Case Series of 15 Patients[J]. World Neurosurg, 2017, 108:498-505.

[3] Salunke P, Futane S, Sharma M, et al. ‘Pseudofacets‘ or ‘supernumerary facets‘ in congenital atlanto-axial dislocation: boon or bane?[J]. Eur Spine J, 2015, 24(1):80-7.

[4] Tan M, Jiang X, Yi P, et al. Revision surgery of irreducible atlantoaxial dislocation: a retrospective study of 16 cases[J]. Eur Spine J, 2011, 20(12):2187-94.

[5] Wang Y, Wang C, Yan M. Clinical Outcomes of Atlantoaxial Dislocation Combined with High-Riding Vertebral Artery Using C2 Tra nslaminar Screws[J]. World Neurosurg, 2019, 122:e1511-e1518.

[6] Tu Q, Chen H, Ma X Y, et al. Usefulness of a Three-Dimensional-Printed Model in the Treatment of Irreducible Atlantoaxial Dislocat ion with Transoral Atlantoaxial Reduction Plate[J]. Orthop Surg, 2021, 13(3):799-811.

[7] Zhu C, Wang J, Wu Z, et al. Management of pediatric patients with irreducible atlantoaxial dislocation: transoral anterior releas e, reduction, and fixation[J]. J Neurosurg Pediatr, 2019:1-7.

[8] Du Y Q, Yin Y H, Qiao G Y, et al. C2 medial pedicle screw: a novel “in-out-in“ technique as an alternative option for posterior C2 fixation in cases with a narrow C2 isthmus[J]. J Neurosurg Spine, 2020:1-7.d

本文是江研伟版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论