三甲

三甲

复杂性尿路感染的治疗

(一)抗菌药物治疗

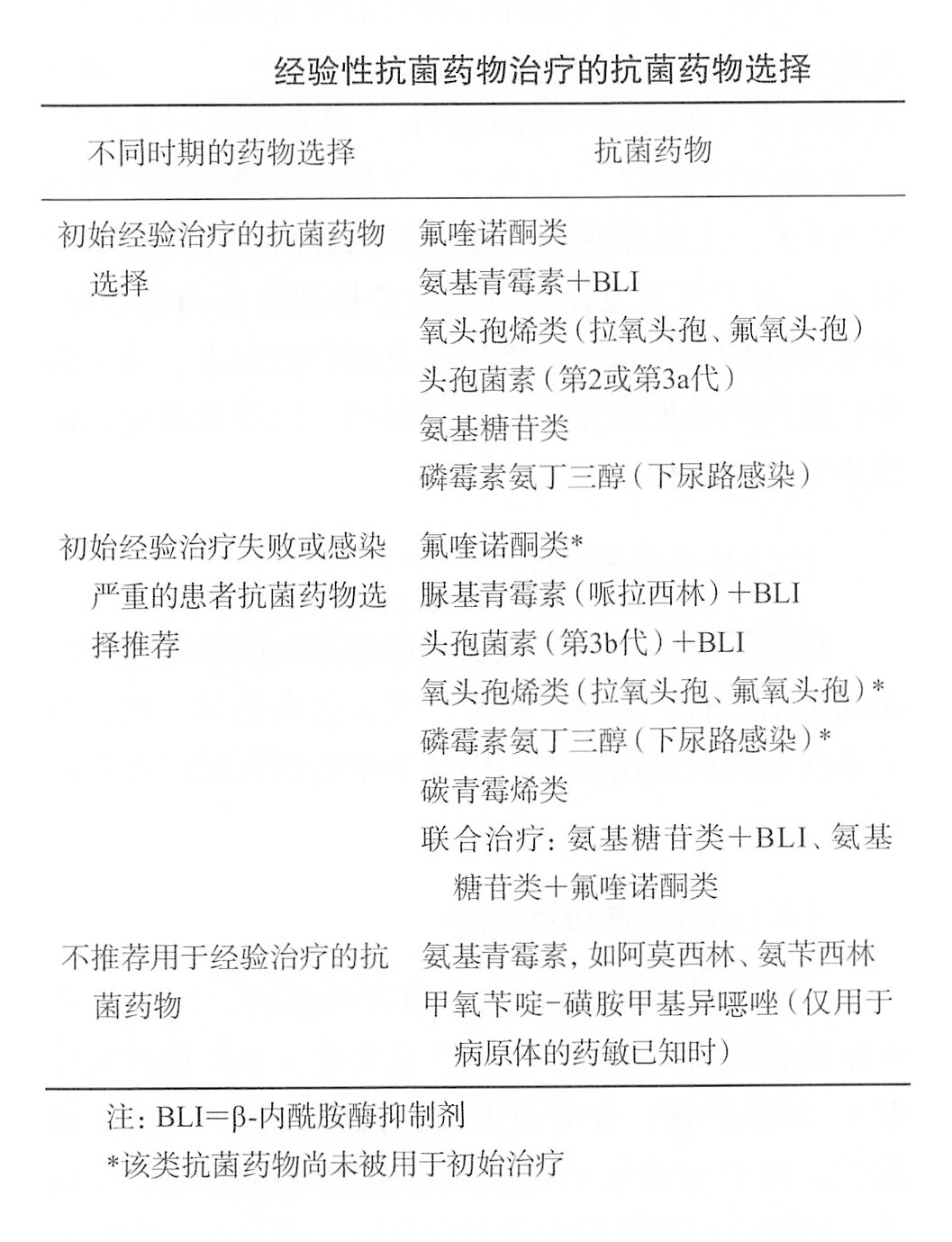

推荐根据尿培养和药敏试验结果选择敏感抗菌药物。对于有症状复杂尿路感染的经验治疗需要了解可能的病原菌谱和当地的耐药情况,还要对基础泌尿系统疾病的严重程度进行评估(包括对肾功能的评估)抗菌药物的经验性治疗需根据临床反应和尿培养结果及时进行修正。

1.轻中度患者或初始经验治疗

(1)氟喹诺酮类:近期未用过氟喹诺酮类可选择左氧氟沙星(500mg静脉滴注或口服,每日1次)。也可使用环丙沙星(200~400mg静脉滴注,或500mg 口服,每日2次),对大肠埃希菌和铜绿假单胞菌具有较好的杀菌效果

(2)头孢菌素(第二代或第3a代):相比第一代头孢菌素而言,第二代头孢菌素(如头孢呋辛、头孢替安、头孢孟多)对革兰阴性菌的杀菌活性显著增加,同时保持了对葡萄球菌属较高的杀菌活性。而第3a代头孢菌素对革兰阴性菌有很高的杀菌活性,对蕾萄球菌杀菌活性较弱。

(3)磷霉素氨丁三醇:(3g,口服隔日1次)对复杂性尿路感染的大肠埃希菌、粪肠球菌、肺炎克雷伯菌等均有很好的抗菌活性,可用于非发热性下尿路感染的经验性治疗。

(4)氧头孢烯类(拉氧头孢、氟氧头孢):半合成的非典型β-内酰胺类抗菌药物,肾排泄率达93%~99%,尿液药物浓度较高,对需氧菌及厌氧菜均具有较高的抗菌活性,能耐受大多数β-内酰胺酶,对革兰阴性杆菌(包括产ESBLs大肠埃希菌在内)具有高效广谱的抗菌活性)。

2.重症患者或初始经验性治疗失败患者

(1)氟喹诺酮类:如果未被用于初始治疗。

(2)脲基青霉素(哌拉西林)+β-内酰胺酶抑制剂:可选用哌拉西林/他唑巴坦(3.375~4.5g,静脉滴注,每6~8小时1次),此药具有广谱抗菌活性,包括大多数铜绿假单胞菌、肠杆菌科、肠球菌,因为同时带有β-内酰胺酶抑制剂,对产ESBLs的肠杆菌有很好的抗菌作用。

(3)头孢菌素(第3b代):增加了对假单胞菌的抗菌活性,如头孢他啶(2g,静脉滴注,每8小时1次)和头孢吡肟(2g,静脉滴注,每8小时1次)。

(4)碳青霉烯类:如亚胺培南、美罗培南、帕尼培南及比阿培南可用于敏感菌所致的各类感染,亚胺培南的剂量为0.5g,静脉滴注,每6小时1次或1g,每8小时1次,美罗培南为0.5~10g,静脉滴注,每8小时1次。

3.如果患者病情严重且尿培养提示革兰阳性球菌,应经验性选择万古霉素(1g,静脉滴注,每12小时1次),但应检测血药浓度,肾功能不全者根据肌酐清除率调整剂量。

4.一日培养结果及药敏结果回报,应尽可能改为窄谱敏感抗菌药物。

5.疗程:疗程与合并疾病的治疗密切相关。对于发热或合并因素可以去除的患者,治疗至体温正常或合并因素(如尿路导管或结石)清除后3~5天。一般治疗疗程为7~14天国,下尿路感染患者疗程通常为7天,上尿路感染或脓毒症患者治疗疗程通常为14天。对于反复发作者可能需要长期抗菌药物治疗。对于长期留置导尿管或者尿路支架管的患者,为了避免抗菌药物长期应用引起细菌耐药,应尽量缩短抗菌药物应用的疗程。

(二)外科手术治疗

积极手术治疗引起或加重尿路感染的尿路梗阻性疾病包括结石、肿瘤、狭窄、先天性畸形等。在施行手术前要积极控制感染,以免手术时继发尿源性脓毒血症。

(三)治疗后随访及预防

对于不能去除感染诱发因素的患者,纠正复杂性尿路感染后,需进一步治疗合并症(如积极控制血糖),加强护理,并对患者进行健康教育,增强防范意识。由于引起复杂性尿路感染的致病菌耐药率较高,治疗后仍存在较大的复发风险。建议在治疗结束的前、后行细菌培养和药敏试验。除存在膀胱输尿管反流的儿童等特殊情况外,不推荐预防性应用抗菌药物防止尿路感染复发。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论