三甲

三甲

食物不耐受IgG检测可用于诊断过敏吗?看看各个指南怎么说

内容提要

如何从验单上区分真正的过敏原检查与食物不耐受检查。首先看检查项目名称,如果有“不耐受”字样,一般指的就是食物不耐受检查。其次,过敏原查的是IgE,食物不耐受查的是IgG,一般检查单中都会有“IgE”或“IgG”字样。另一个辨别点是二者的正常参考范围不同,IgE的正常范围是0-0.35,IgG的正常范围是0-50,所以很多时候过敏原IgE查出来的某种食物的数值都是个位数或者是零点几,而食物不耐受IgG显示的都是几十甚至上百的数值。

门诊经常见到家长拿着所谓的“食物不耐受IgG检测报告单”给我们看,有些是医生怀疑过敏给做的,有些则是常规体检做的,经常可以看到检测结果提示多种食物IgG升高。那么,这样的检测结果能不能说明过敏或者不耐受呢?

首先,看看2022年《中国儿童食物过敏循证指南》对于食物不耐受的定义:“指对摄入的食物或食物添加剂的异常生理反应,属于非免疫反应所致,包括代谢性、毒性、药理学和不明机制。常与食物过敏混淆。” 从这一定义看,食物不耐受跟IgG检测就没有关系,因为IgG属于免疫系统,而定义强调食物不耐受属于“非免疫反应所致”。

接下来看看近年来国内各个指南与共识是怎么建议的。

2022年《中国儿童食物过敏循证指南》

特异性IgG和特异性IgG4检测是否可以诊断食物过敏?

推荐意见:目前的证据不支持特异性IgG和特异性IgG4检测作为食物过敏的诊断依据(1D)。

推荐依据:有研究对年幼儿童、青少年及成人进行的IgG酶联免疫吸附试验(ELISA)和IgG4放射性过敏吸附试验(RAST)显示,样本中均发现了针对不同食物的IgG和IgG4的阳性结果,且与IgE检测试验阳性结果并不一致;

在所有受试者中,摄入IgG4阳性结果的食物后没有相应的临床症状,故食物的IgG4检测呈阳性并不表明存在食物过敏,但可能反映机体长期暴露于该食物成分。

缺乏有力证据支持IgG和IgG4可诱导嗜碱性粒细胞释放组胺,也缺乏关于IgG和IgG4检测对食物过敏诊断价值的对照研究,故目前尚未获得食物特异性IgG和IgG4在食物过敏中起效应作用的确凿依据。

如基于食物特异性IgG和IgG4结果进行饮食干预,将会导致大规模的过度饮食限制。在过敏原特异性免疫治疗过程中产生的IgG4不仅可抑制IgE介导的促抗原呈递,起到免疫阻断作用,且与调节性T细胞活性相关,故IgG和IgG4不应被视为诱导超敏过敏反应的因素,而可能是免疫耐受的指标。

有些机构将检测食物特异性IgG和IgG4检测标注为食物不耐受检测,也不可取,因为食物不耐受与免疫系统无关,不能靠检测免疫球蛋白来诊断。

2022年《中国婴儿轻中度非IgE介导的牛奶蛋白过敏诊断和营养干预指南》

不建议以特异性IgG和IgG4水平来诊断非IgE介导的牛奶蛋白过敏。

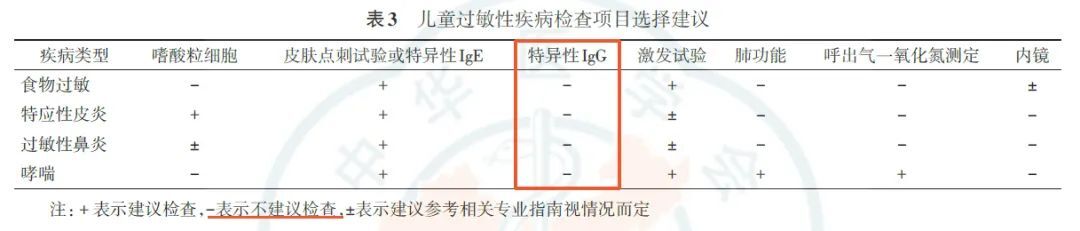

《中国儿童过敏原检测临床应用专家共识(2021版)》

未提及食物不耐受IgG检测。

2019年《儿童过敏性疾病诊断及治疗专家共识》

特异性IgG检测:不能单纯基于抗原特异性IgG和IgG4抗体滴度检测诊断过敏性疾病,也作为进行食物规避或药物治疗的依据。

2017年《食物过敏相关消化道疾病诊断与管理专家共识》

未提及食物不耐受IgG检测。

2013年《中国婴幼儿牛奶蛋白过敏诊治循证建议》

由于食物蛋白进入人体后都会诱导机体产生食物特异性IgG抗体,故临床上不能以食物特异性IgG检测作为筛查和诊断食物过敏的方法。

总结

以上便是各个过敏指南与共识对于食物不耐受IgG检测的意见,都是不建议进行检测。

简单来说就是,很多健康的儿童也可以检测到某种食物或多种食物的IgG升高,而这些儿童吃了这些食物没有任何不良反应。当怀疑儿童过敏或者食物不耐受时,查食物IgG,没有意义。

笔者所在的单位近年也已取消该项检查。

临床上会有这么一种情况,宝宝便血、体重增长欠佳怀疑过敏,查过敏原提示各种食物IgE都正常,食物不耐受检测提示牛奶IgG升高,于是回避牛奶,母亲忌口母乳喂养或改深度水解/氨基酸配方喂养,宝宝症状缓解。

这种情况看上去似乎“牛奶IgG升高”很有意义,其实是巧合。

实际上很多健康的宝宝也可以出现牛奶IgG升高,其次,对于表现为消化道症状的过敏,很多是“非IgE”介导的,而目前过敏原检测存在局限性,因为只能检测特异性食物IgE,所以会出现“各种食物IgE都正常”的情况。(实际上“非IgE”介导的过敏也有相应的检测方法-斑贴试验,但由于条件限制,目前临床很少开展。过敏原检测的话题后续会再详细写)

关注张医生的微信公众号,了解更多内容!

本文是张祖涵版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论