三甲

三甲

小儿肌性斜颈常见误区

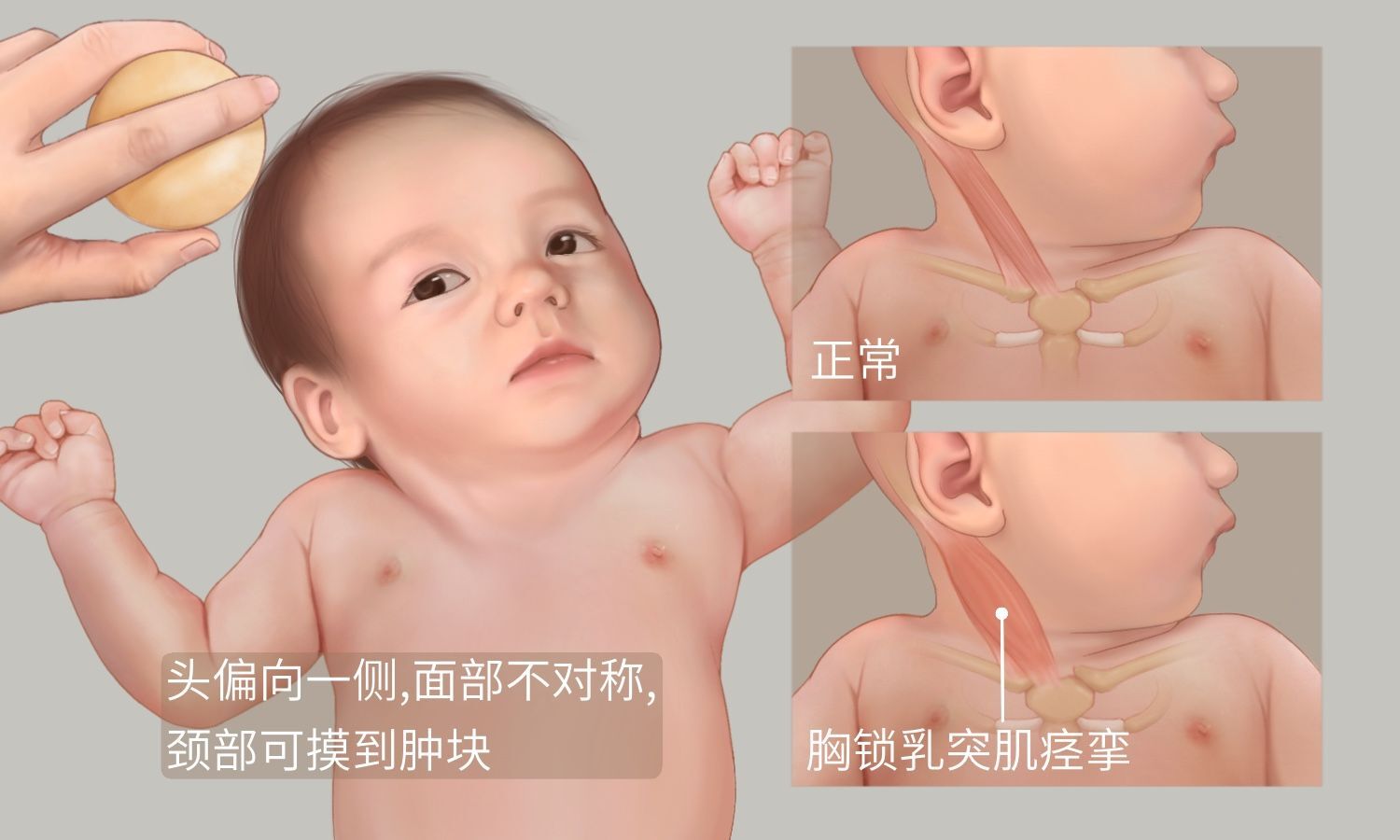

先天性肌性斜颈(Congenital muscular torticollis,CMT)是一种良性的儿童骨关节肌肉畸形常见病,由于一侧胸锁乳突肌(Sternocleidomastoid muscle, SCM)的增厚和缩短导致的,在出生后或不久就出现头部偏斜在一侧、下巴转向对侧的自发性斜颈不良姿势,除了颈部活动度受限外,患侧胸锁乳突肌还可能触摸到肌性肿块或者肌紧张。CMT 的发病率约为 0.3%~3.92%。近期的研究显示 CMT 的发病率明显增高,已成为第一大儿童期高发的骨骼肌肉系统先天性疾病。

右侧肌性斜颈典型表现

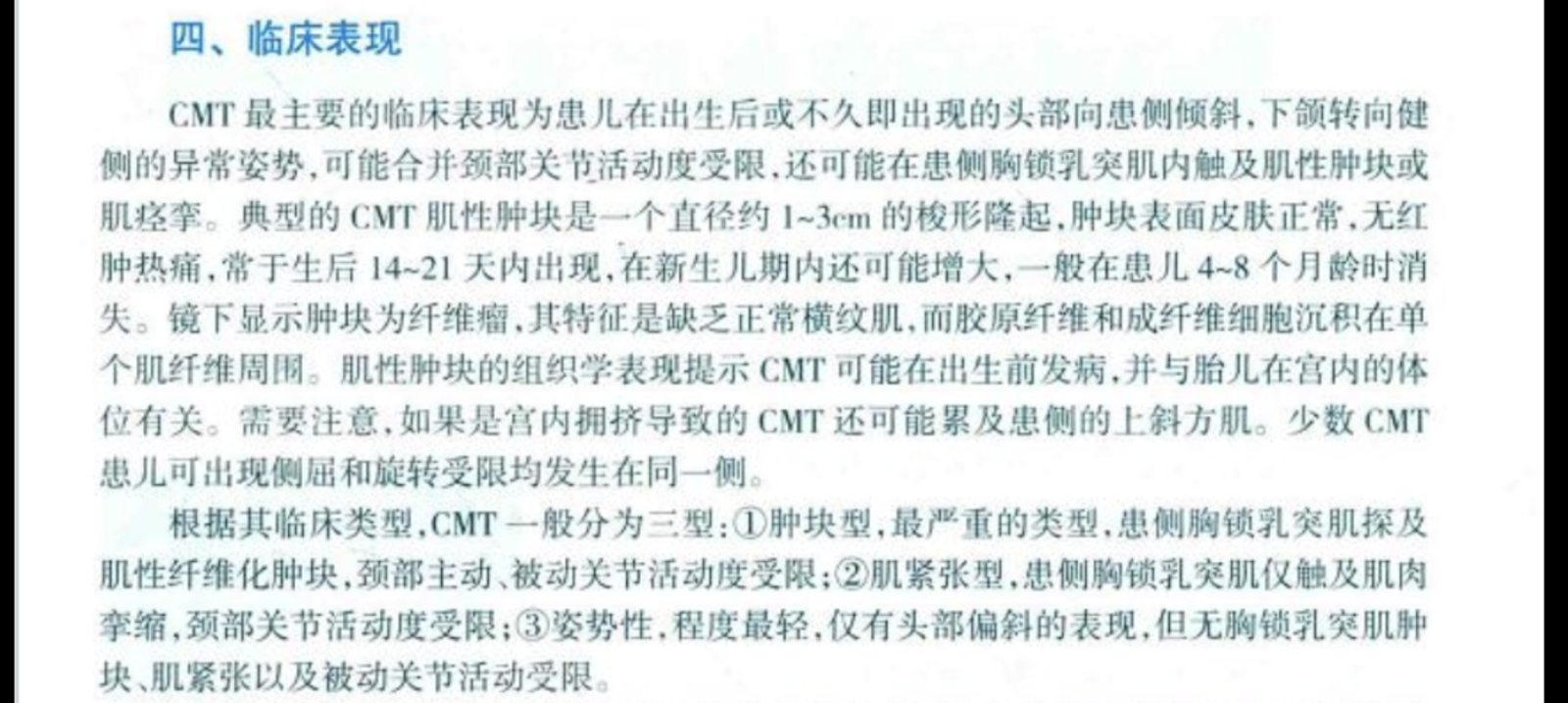

根据其临床类型,CMT 一般分为三型:(1)肿块型,最严重的类型,患侧胸锁乳突肌探及肌性纤维化肿块(颈部纤维瘤),颈部主动、被动关节活动度受限;(2)肌紧张型,患侧胸锁乳突肌仅触及肌肉挛缩,颈部关节活动度受限;

(3)姿势性,程度最轻,仅有头部歪斜的表现,但无胸锁乳突肌肿块、肌紧张以及被动关节活动受限。

三种分型是目前国内外专家共识

误区1

发育不良斜颈?

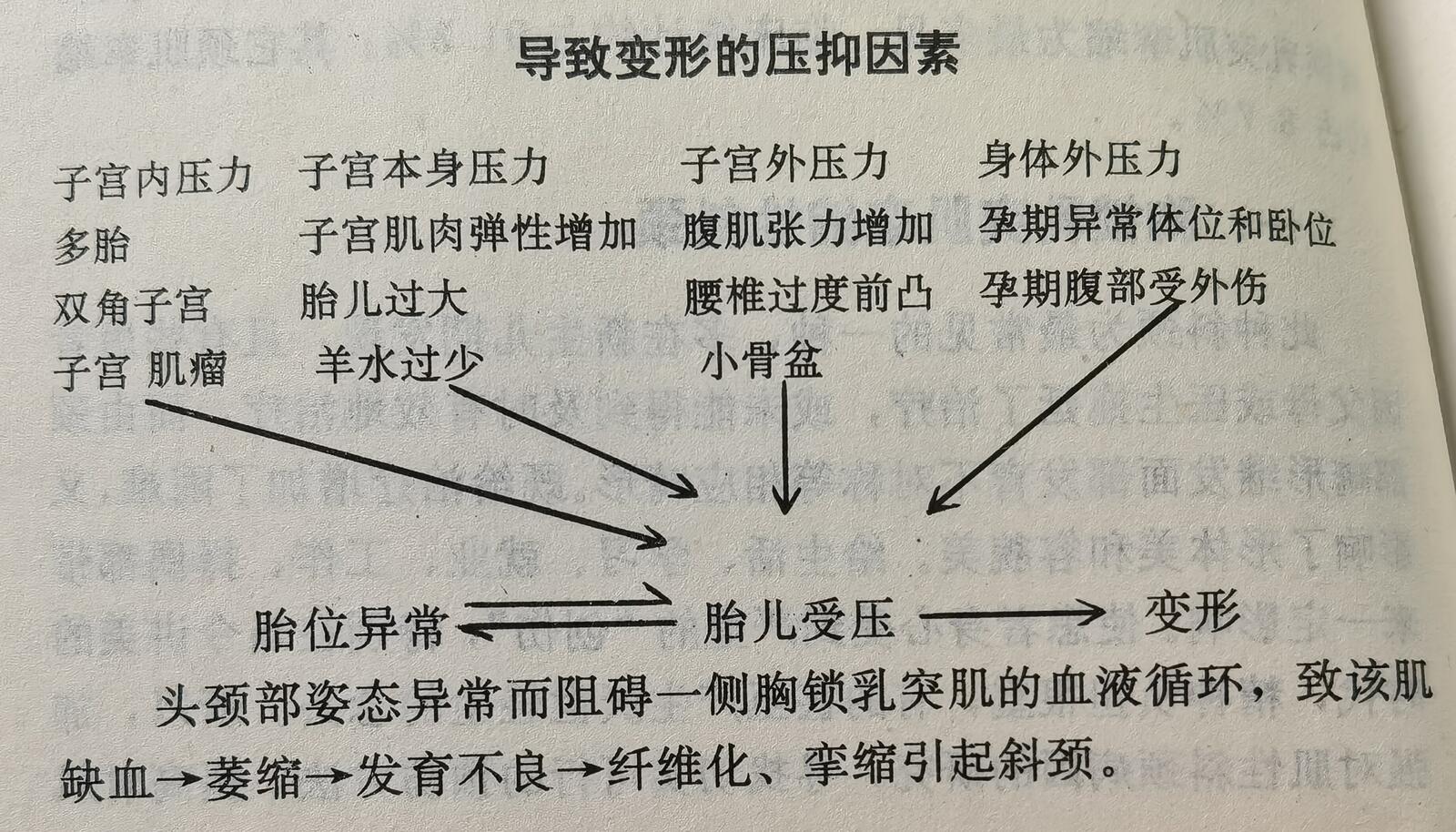

我国斜颈之父,斜颈第一人左教授早在上个世纪90年代就指出,多种原因导致肌肉宫内压迫等造成肌肉发育不良,挛缩紧张,其本质是肌紧张。

左玉增教授

左教授斜颈文章截图

严重程度分级也是按照肿块型,肌紧张型及姿势型分级。

误区2

患侧撑不起脖子?

研究提示,CMT 患儿除了颈部被动关节活动度受限外,还存在颈部两侧肌群力量不均衡的情况,他们健侧的头部侧方翻正反射明显弱于患侧的。

健侧侧屈力量比患侧差,患侧紧张健侧无力。

误区3

揉捏为主干预

CMT 若早期诊断,生后 3 个月以内早期治疗,约 90%的病例预后良好。早期的治疗手段包括按摩(Massage),牵伸治疗(Manual passive stretching),主被动的关节活动(Range of motion),肌力训练(Strengthen exercise),肌效贴(Kinesiological taping),电刺激(Electric stimulation),矫形器(Orthosis)等。

其中牵伸治疗是应用最为广泛,疗效相对肯定的,是CMT 早期首选治疗方法。

牵拉为主干预疗效更好

误区4

生搬硬套其它家长方法

小儿斜颈原因较多,家长首先需要明确斜颈类型再进行针对性干预,有研究指出,18%的儿童斜颈是由非肌性原因导致的,因此,鉴别诊断很重要。

CMT 需要与以下疾病鉴别:

①先天性骨性斜颈:颈椎半椎体、齿状突畸形、颈椎间融合、颅底凹陷等先天性骨性畸形可引起斜颈、颈部活动受限。其胸锁乳突肌无肿块,X 线、CT 或 MRI 检查可鉴别。

②眼性斜颈:屈光不正、斜视、上斜肌麻痹、外直肌麻痹,眼球震颤症等可引起斜颈,视力矫正后斜颈可消失。眼科视力检查可鉴别。

眼性斜颈牵拉手法治疗是无效的

③局部感染:颈淋巴结炎、咽喉炎、扁桃体炎、中耳炎等,由于局部炎症刺激,软组织充血、水肿,颈椎韧带松弛,导致寰枢椎旋转移位,可引起斜颈。一般发病年龄较大,有局部感染病史,颈部淋巴结肿大。炎症消除后,斜颈即可消失。

④寰枢椎脱位:可引起斜颈,多伴有颈部旋转活动受限,但胸锁乳突肌正常,X 线检查可鉴别。

⑤脊髓灰质炎:脊髓灰质炎可致一侧胸锁乳突肌瘫痪,引起斜颈,该病常有多处肌肉瘫痪、关节畸形。

⑥婴儿良性阵发性斜颈:是一种婴儿期自限性疾病。表现为周期性斜颈,女性多于男性。发作持续时间 10 分钟到 10 天,缓解期 2~4 周,可反复发作,2~5岁后逐渐减轻,无后遗症。

⑦神经性斜颈:后颅窝肿瘤、脊髓空洞等也可引起斜颈,同时有运动功能障碍、反射异常,MRI 检查可鉴别。

误区5

B超检查正常就认为已经好了

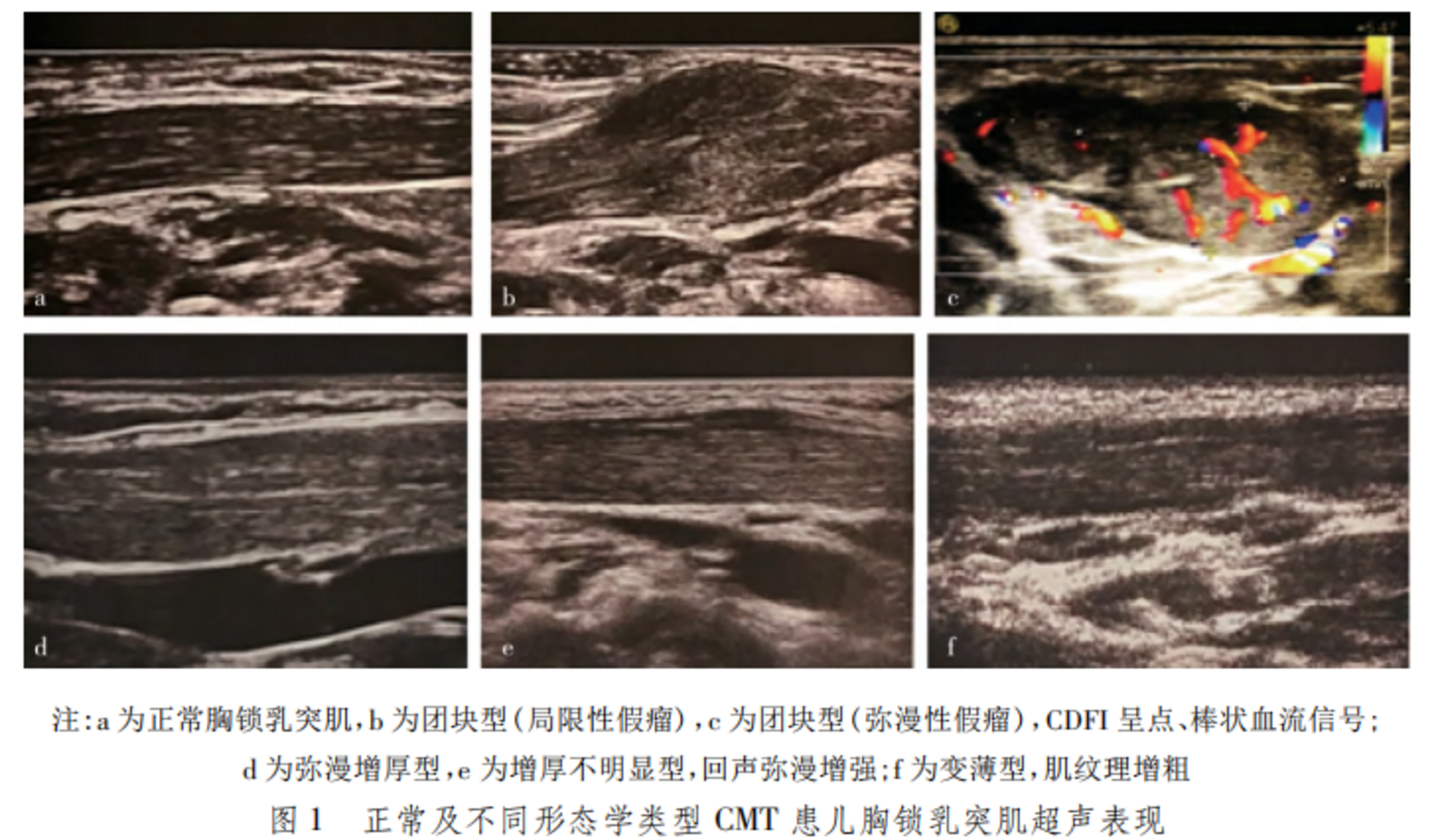

超声检查具有非侵入性、无须镇静、不会有 X 射线暴露的危险等特点,可以在 CMT 的诊断、预后评估及病情动态观察等方面提供动态的信息,因此超声检查可作为 CMT 患儿早期诊断和随访的方法,并与肿瘤、囊肿等其他肿块相鉴别。

但是对肌紧张型斜颈来说,B超检查往往是正常的,因为B超检查结果显示的是肌肉的结构,不能反应肌肉的功能。

多见患侧增粗或者两侧差距不大,少数可见患侧变薄。

误区6

过分依赖机构干预或者家庭干预

发现有两个不好的现象,有的家长过分依赖医院的干预,家庭不进行干预,这种容易出现疗效差的现象,因为医院的治疗强度往往是不够的,对中度以上斜颈而言,每天不足一小时的治疗强度可能效果不好。

也有一部分家长过分依赖睡姿抱姿调整,甚至出现晚上定时起床调整的现象,斜颈的治疗以牵拉为主,配合健侧力量提升,睡姿抱姿等只是辅助作用,家长不必要过分焦虑,长时间固定姿势对孩子的发育是不利的,不可因为斜颈影响孩子整体发育。

本文是李新剑版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论