三甲

三甲

Duchenne型肌营养不良

最近门诊遇到较多例肌营养不良孩子,选取其中1例介绍

典型病史简要病史:

患儿,男,9岁,4岁时出现走路不稳,步态异常,双下肢内收、内旋,蹲起站立、上下楼梯困难,现出现下蹲及起立困难加重,不能跳跃;边缘智力,一年级无法正常跟班学习;查体:双腓肠肌肥大;实验室检查:CK15542U/L,心脏彩超检查正常;家族史:先证者(患儿)舅舅7岁有类似表型,7岁始不能行走,20余岁去世;

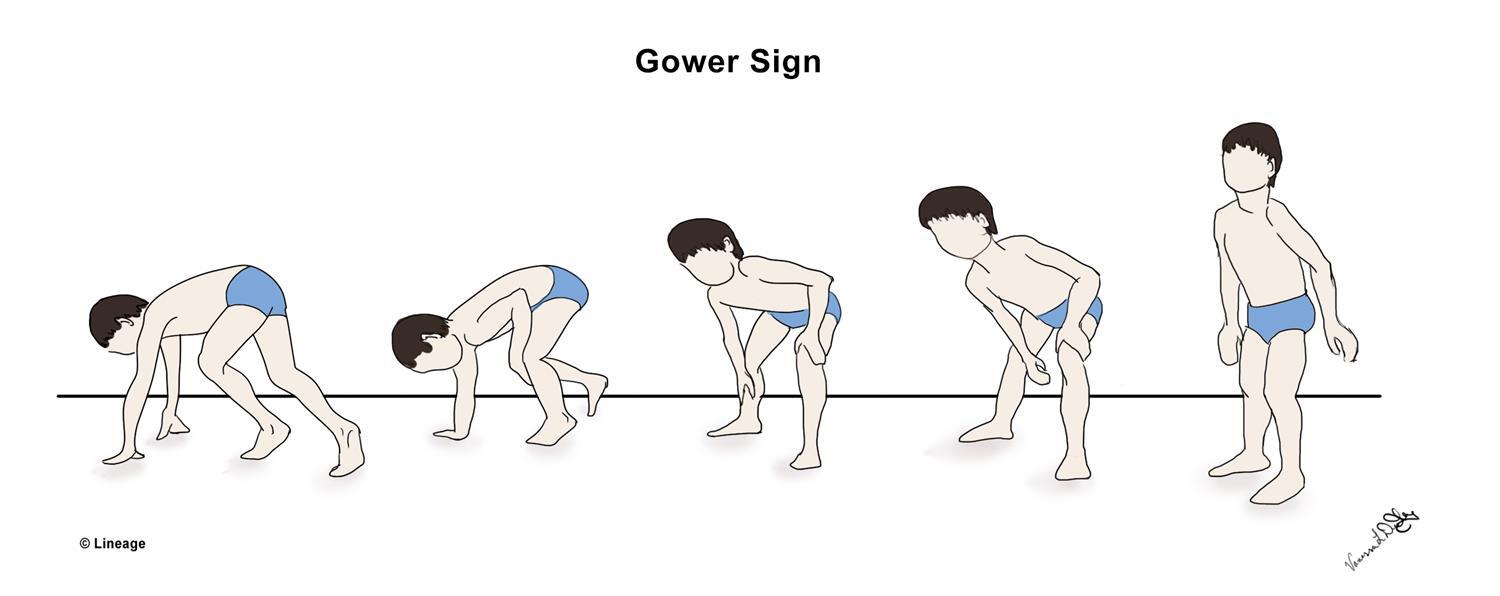

Gowers 征

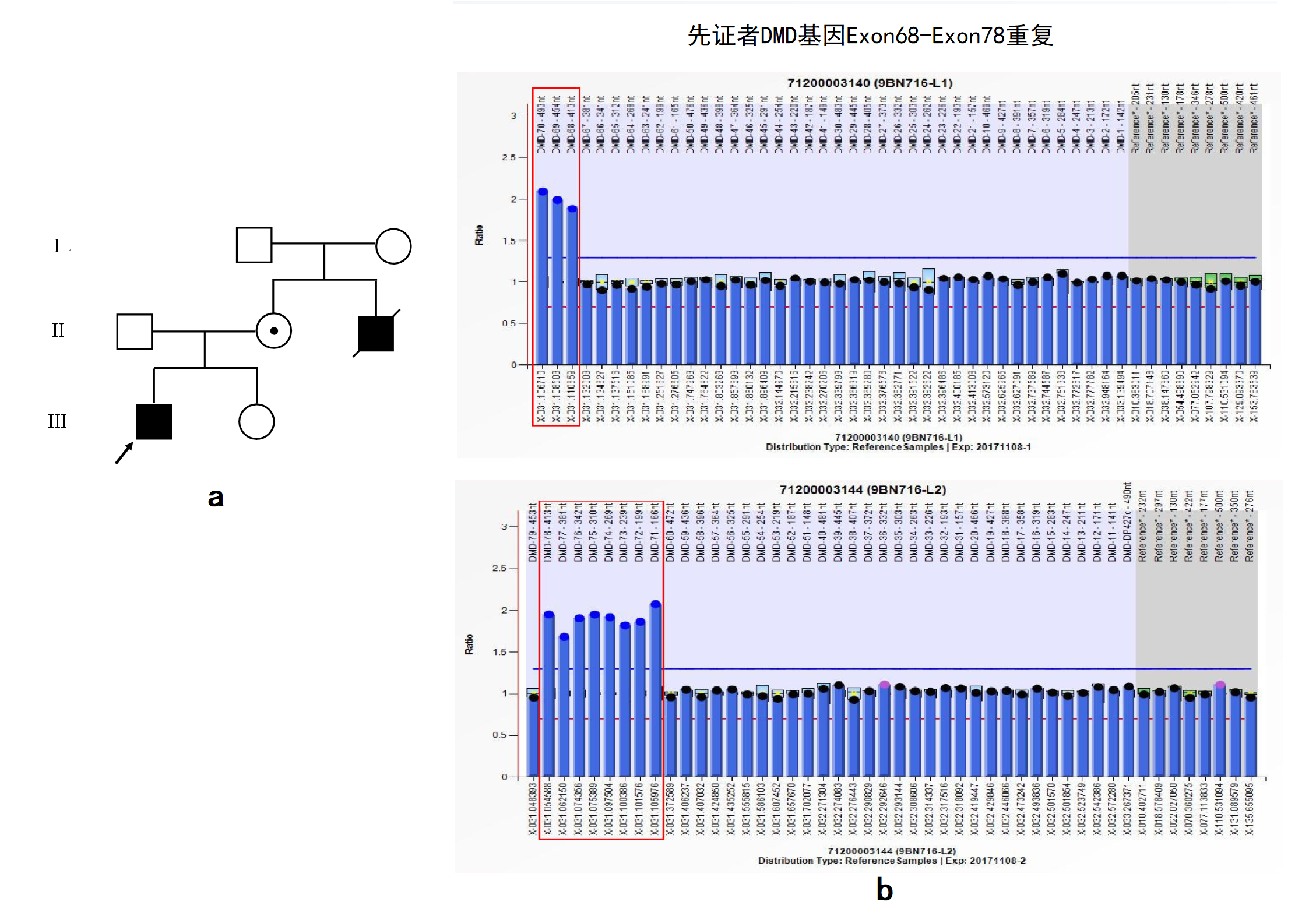

基因检测结果 先证者检测到位于X染色体的DMD基因Exon68-Exon78重复,受检者母亲检测到相同的杂合重复;患儿舅舅已经亡故,无法进行检测,结合本病为X连锁隐形遗传疾病,母亲携带,先证者MLPA结果如图。

Duchenne型肌营养不良即杜兴型肌营养不良(Duchenne muscular dystrophy,DMD)是一种严重进行性的X连锁隐性遗传性疾病,活产男童发病率约为1/3500~1/5000,是假肥大型肌营养不良的一种严重亚型,另一型为表型较为缓和贝克型肌营养不良 (Becker muscular dystrophy,BMD),两者均由位于Xp21染色体DMD基因,即编码抗肌萎缩蛋白基因突变导致,突变可导致mNRA开放阅读框的中断,导致抗肌萎缩蛋白无法表达或者功能受限,主要累及心肌和骨骼肌;

DMD基因即抗肌萎缩蛋白基因,含有79个外显子,长度约为2.2 Mb,编码14 kb的mRNA,产生分子量为427 Kd的膜蛋白,即抗肌萎缩蛋白,该膜蛋白分别通过其氨基末端和羧基末端结构域将肌纤维的细胞骨架连接到细胞外基质,从而在运动过程中充当肌纤维的重要稳定剂,在缺乏抗肌萎缩蛋白的情况下,肌肉纤维在收缩过程中受损,这种慢性损伤导致炎症发生,进而抑制肌肉纤维再生,最终这些变化导致肌肉被纤维组织和脂肪组织替代,临床表现为Duchenne型肌营养不良,如果抗肌萎缩蛋白保留了一些程度的功能,临床则表现为Becker型肌营养不良。

DMD为X连锁隐性遗传性疾病,大多数女性DMD携带者多无症状,仅有约20%有轻度至中度程度不一的肌肉无力,常见的为近端肌肉,如肩部和骨盆带肌肉组织,且通常以不对称的方式出现,约8%女性携带者患有扩张型心肌病,症状的出现通常发生在接近成年时期。

Duchenne型肌营养不良发展遵循一个可预测的临床过程:患儿多在3~5岁出现临床症状,也是该病的平均诊断年龄,伴随肌酶升高,进行性呈现下肢近端和躯干肌肉无力,随后累及上肢和远端肌肉,体格检查表现为特征性的鸭状步态、小腿肌肉假肥大和Gowers征等,患儿在多在青春期中期丧失包括手功能的活动能力,心肌功能逐渐退化,随着年龄的增长,如没有类固醇治疗及呼吸机的介入的情况下,通常在20岁左右死于呼吸衰竭或心脏衰竭。

认知、智力障碍以及精神行为问题常常是DMD诊疗过程中容易忽略的问题,有研究表明,罹患DMD的男性患儿合并有神经发育障碍的症状患病率高于一般儿科人群,约1/3存在非进展性认知功能损害。

DMD目前尚无治愈方案,糖皮质激素仍为治疗DMD的首选药物,通过多学科的综合治疗,提高患儿生活质量。“外显子跳跃”技术的药物仍处于临床研究阶段;PTC Therapeutics开发的小分子Translarna(Ataluren),已在欧洲已被批准用于5岁及以上、非卧床、无义突变型杜氏肌营养不良患儿。

本文是杨李版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论