三甲

三甲

警惕“另类”肺结节——肺“类癌”浅析

类癌,从名称理解,好像有种“另类”的感觉。的确,它属于癌中的“非主流”,就像外语系里的“小语种”,相关的专业知识有些晦涩难懂,加上发病率不高,目前也没有高级别的循证医学证据,不管是同行之间的学术探讨,还是医患双方关于病情的沟通交流都存在不同程度的困扰。

首先看一个病例,患者女性,54岁,自2023年初“阳过”后一直感觉乏力,面部和颈部常有皮肤发红、发烫的感觉,稍一活动即感觉喘憋并出汗,曾到多家医院就诊,外院胸部CT报告:“双肺纹理粗乱,左肺下叶见直径约1.3cm的实性结节,边缘光滑,密度不均”,诊断“肺良性肿瘤,更年期,新冠后遗症?”,为进一步诊疗,患者预约了我的门诊。由于病程较长,患者很焦虑,一直不停诉说自己的不适,经查体并未发现异常,进一步确认月经史,确实难以排除“更年期”症状,但查阅外院CT时引起了我的重视:

1.只做了胸部平扫CT,实性肺结节如果没有强化和薄层扫描,单纯根据大体形态表现容易误诊;

2.结合患者近半年来的症状与CT发现的“肺结节”,是两种病,还是可以用一种病解释?这里要谈到一项临床诊断的基本原则,如果患者的病情、检查综合起来能用一种病解释,就要首先考虑到该病的可能。

随后患者从门诊入院,进一步做了强化CT和PET-CT检查,经科室术前讨论,推翻了先前良性肿瘤的诊断,最终经手术治疗,病理证实为“不典型类癌”。非常幸运的是,患者经历了半年之久的病痛折磨,分期仍属于早期,术中清扫的淋巴结病理也未检出转移。

虽然这个病案的病理是不典型类癌,但实际上却是典型的“类癌”病例,不是“绕口令”,而是涉及类癌特有的一组临床症候群,称为“类癌综合征”,属于副癌综合征的一种,特点如下:

1.类癌综合征对应的全身性症状与肺肿瘤是关联的,本例患者看似不相干的“更年期”症状实际是由肺结节导致的,所以,类癌综合征的存在有助于对肺结节的良恶性鉴别;

2.这一系列症状并非因肿瘤扩散或转移引起,而是由于肿瘤分泌了一些物质而引起。所以,副癌综合征还有个更贴切的叫法——伴癌综合征,“伴随”肿瘤而发生。

3.既然和扩散转移无关,那么早期肿瘤也可以出现类癌综合征。像本例患者,手术后1个月门诊复查,那些酷似“更年期”的症状都奇迹般地消失了。

不过,在临床工作中,更多患者可能不那么典型,甚至可以没有任何症状,仅仅表现为“肺结节”,那么临床上有哪些蛛丝马迹可帮助我们辨别类癌呢?

一、类癌的分类——从病理起源理解“类癌综合征”

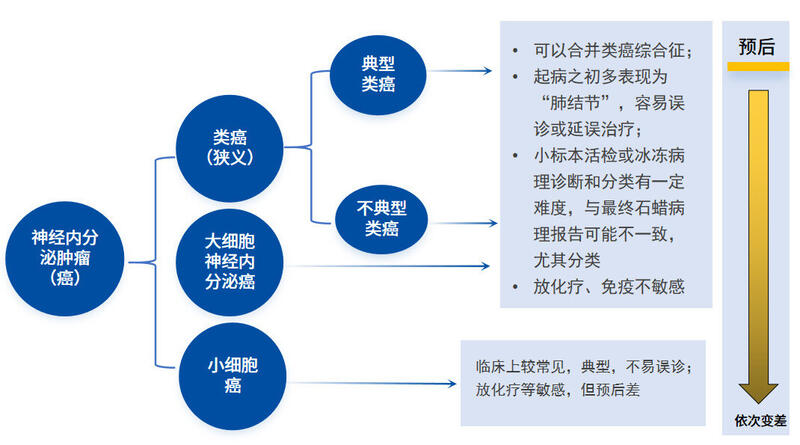

1.类癌是笼统的概括性命名,狭义上的类癌指典型类癌和不典型类癌两种;而广义上分四种类型:类癌、不典型类癌、小细胞癌和大细胞神经内分泌癌,合起来统称为神经内分泌肿瘤(癌)。

神经内分泌肿瘤的分类与临床特征

2.类癌不仅可发生于呼吸系统(肺或呼吸道),全身其他系统或脏器均可发病,癌瘤起源于神经内分泌细胞,在人体呼吸道内,正常的神经内分泌细胞可以调节肺的通气与换气,气道的收缩与舒张,同时可以感知肺泡或血液内的氧、二氧化碳浓度与分压。癌变后会释放大量激素类物质入血,作用于全身各个部位和器官出现明显症状,比如消化系统(腹泻、腹痛等),内分泌系统(血糖升高、皮肤变黑等),心血管系统(心慌、心衰或高血压等)等。

3.呼吸道类癌对应的激素类物质,一种是5羟色胺(5-HT,也称血清素),前面例举的患者就属于此类;另一种物质学名叫促肾上腺皮质激素(ACTH),患者会出现典型的库欣氏综合征表现。

二、类癌的临床特征与诊断——强调尽早定性&确切分类!

类癌和神经内分泌肿瘤都是笼统的叫法,既包含首诊就可能转移的小细胞,也有长期惰性生长的典型类癌,对应的处理策略肯定是不一样的,不可“张冠李戴”。因此,除了强调尽早定性诊断外,还要确切分类!

不管哪种肿瘤,最确切的诊断手段是穿刺或气管镜活检明确病理。四种类型中,小细胞癌预后最差,但临床较常见,往往较早出现转移灶,有特异的肿瘤标志物,影像和病理也非常典型;除了小细胞,其他三类神经内分泌癌的发病率均较低,预后也有很大差别,比如典型类癌预后最好,肿瘤生长缓慢,罕见转移;不典型类癌预后稍差,但一部分也可以通过手术或辅助治疗治愈;大细胞神经内分泌癌对治疗不敏感,预后也是这三类中最差的。需要强调的是,多数类癌的影像并不典型,病理诊断以及分类对病灶的取材以及病理技术水平要求较高,一定程度上容易造成治疗上的延误。复习我们既往手术过的病例,穿刺标本或术中快速,与最终的石蜡病理比较,类癌诊断的符合率约76.3%,而确切分类的一致率仅19.1%。临床上类癌的确切诊断,往往需要石蜡切片,并综合常规HE染色、特殊染色和免疫组化的多项指标才能“拍板”!由此可以解释为什么绝大多数关于类癌的临床资料都是回顾性分析,而且很难开展高质量的前瞻性研究。

尽管如此,我们依旧可以通过总结肺类癌的临床特征和发病规律,找到共性特点,帮助我们做出正确决策,列举如下:

1.一是必检项目:多数类癌患者首诊时仅表现为查体发现的肺结节,缺乏特异性症状,强调两项必做的检查——强化CT和PET-CT。注意CT必须强化。类癌结节通常缺乏典型的毛刺、分叶、胸膜凹陷等征象,大多数边缘清晰、光滑,类圆形或圆形(大细胞神经内分泌癌可以显示为不规则形态),甚至可以有钙化,平扫CT容易误诊为良性结节,但这些良性特征的“伪装”在联合强化CT和PET-CT检查后会露出马脚,比如典型类癌和一部分不典型类癌CT强化后提示富血供肿瘤,而PET-CT往往显示示踪剂FDG低代谢或无代谢。对比之下,绝大多数肺鳞癌和腺癌,CT表现为不均匀的中等程度强化(20-60HU),PET往往提示示踪剂高代谢。

2.二看人群特征:女性、年轻、不吸烟的患者,典型类癌多见;大细胞癌多半会“瞄上”中老年男性、特别是重度吸烟患者;不典型类癌的发病人群规律尚不明确。

3.三看位置大小:若肿瘤位于呼吸道或肺的中央区(中央型肿瘤),多半属于典型类癌;外周型的类癌缺乏规律性。直径<2cm的绝大多数属于典型类癌,>2cm的多数为不典型类癌。

三、类癌的治疗——分类施治,因“型”定策;

除小细胞癌以外,绝大多数神经内分泌肿瘤对放化疗均不敏感;即使现在如火如荼的免疫治疗(PD-1、PD-L1单抗),也未能发现可靠的疗效。在为数不多的针对类癌的基因研究中,发现RET突变可能为甲状腺髓样癌(也是一种神经内分泌癌)的致病基因,现有的研究结果还提示RET可能与家族发病的遗传倾向有关,但针对肺类癌的治疗靶点迄今尚无突破性进展。综上,针对除了小细胞癌以外的类型,治疗原则如下:

1.由于对放化疗不敏感,缺乏有效的靶向药物和可靠的免疫疗效,早期或部分进展期(III期)肺类癌,手术是唯一有效的治疗方法,手术适应症可适当放宽,特别是对合并类癌综合征的患者,能缓解相关症状,并改善患者的生活质量。

2.不建议对可手术切除的类癌进行手术前的新辅助治疗,否则,新辅助治疗过程中可能会出现肿瘤进展而变成无法切除的肿瘤,最终延误治疗时机。

3.类癌的术式选择与原则:典型类癌具有惰性生长的特点,预后非常好,手术应尽量多保留肺组织,比如对于中心型的病灶,尽量保留肺叶,采用支气管袖状切除重建代替全肺切除或联合肺叶切除;周围型的病灶,可以考虑肺段切除替代肺叶切除。而对于不典型类癌和大细胞癌,要坚持“一次到位、决不姑息”的手术原则,以肺叶为标准切除单元,必要时适当扩大切除范围,同时,辅以系统清扫淋巴结以提高疗效。

四、简要总结:

1.类癌是一类癌的统称,广义上指神经内分泌肿瘤(癌)。

2.类癌综合征特指因肿瘤分泌的物质导致一系列全身症状,并非肿瘤已扩散或转移,早期肿瘤也可以伴发。

3.除了小细胞癌,绝大多数类癌的临床表现和影像不典型,疾病初期可以表现为单发肺结节,容易漏诊、误诊或治疗延误。

4.借助临床特征有助于识别类癌和细分类型:一是必检项目;二看人群特征,三看位置大小。

5.分类施治,因“型”定策;对可手术病例,要合理选择术式与手术方案!

本文是郭洪波版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论