三甲

三甲

赤面恐惧症诊断与治疗

【概述】

赤面恐惧症(又称脸红恐惧症,Erythrophobie)是对社交或公开场合感到强烈恐惧或忧虑出现脸红,并因而尽力回避的一种心理疾病。临床症状:脸红、紧张、不敢与人交往!好发人群:性格缺陷者、精神受刺激者、有家族史者!

赤面恐惧症是一种常见的心理障碍疾病,终生患病率为13.3%,年发病率为7.9%,月发病率为4.5%,并且女性较男性更为常见,赤面恐惧症一般无特殊分类。常用检查项目:皮肤变应原试验、测量血压、颈部血管超声、激素水平测定、心理测评!

该疾病较为顽固,治疗周期常常需要长期持续性治疗,其中心理治疗的作用是尤为重要,部分患者可能会合并抑郁症,产生自杀倾向,因此要及时定期进行心理测评。常用药物治疗:氟西汀、帕罗西汀、地西泮!常见三大并发疾病:焦虑症、抑郁症、失眠!

一. 病因

赤面恐惧症的主要病因目前尚未明确,可能和生物学因素和社会心理学因素有关。赤面恐惧症常好发于性格缺陷者、精神受刺激者、有家族史者。此外,公共场合出丑、精神刺激和更换生活环境都能诱发赤面恐惧症。

(一)主要病因

1. 生物学因素

赤面恐惧症的生物学病因目前并未明确,许多研究的重复性较差。可能的机制包括去甲肾上腺素系统的功能亢进、5-HT系统敏感性升高、HPA轴过度反应等。影像学研究提示以杏仁核为核心的条件性恐惧网络超敏可能与该病的发生有关,也有研究提示遗传因素也是可能的病因之一。

2. 社会心理因素

过分关注和在意别人的评价是赤面恐惧症的基本认知因素。成年前(青春期)的一些负性经历可能会导致赤面恐惧症的发生,例如父母婚姻冲突、父母过度保护或抛弃、儿童期虐待、儿童期缺乏与成人的亲近关系、儿童期频繁搬迁、学校表现差等因素均可能导致赤面恐惧症。

(二)诱发因素

1. 公共场合出丑

少数患者在一次出丑的社交经历之后急性起病。该病的病程呈慢性化,且发作逐渐加重,回避性也逐渐增强。

2. 精神刺激

未成年时受到严重精神刺激可能诱发赤面恐惧症发生。

3. 更换生活环境

频繁更换生活环境对社交、生活产生影响诱发本病产生。

(三) 流行病学

赤面恐惧症是一种常见的心理障碍疾病,终生患病率为13.3%,年发病率为7.9%,月发病率为4.5%,并且女性较男性更为常见。根据DSM-Ⅳ进行的流行病学调查显示社交焦虑障碍的一年和终生患病率分别为2.8%和5.0%。赤面恐惧症通常起病于17~30岁,平均发病年龄为15岁,主要是青少年期和成人早期,且疾病的病程常呈慢性。

(四)好发人群

1. 性格缺陷者:尤其好发于性格内向、敏感者。

2. 精神受刺激者:未成年时受到精神创伤者发生赤面恐惧症的概率升高。

3.有家族史者:研究显示遗传也可能是赤面恐惧症的发病原因,有家族史者发病率升高。

二. 症状

赤面恐惧症患者的典型症状包括脸红、紧张、不敢与人交往等,部分症状严重者长期焦虑、恐惧,产生记忆力衰退,无法集中精神工作等状态。赤面恐惧症常见的三大并发症有焦虑症、抑郁症、失眠等。

(一)典型症状

1. 脸红

到公共娱乐场合或集体活动与人接触时会脸红,因此内心过度焦虑,觉得很丢人,从而产生畏惧。与不熟悉的人交谈时,会心跳加快,面部皮肤充血,感觉特别害怕,会产生内心的矛盾进而形成紧张。

2. 紧张

缺乏自信心,有自卑感,平时想改变自己,希望能自如地与人交流,但是每当与人交流时就会紧张。

3. 不敢与人交往

与人说话时害怕对视,觉得这样的自己(脸红)很奇怪,怕别人在背后评论、议论自己。害怕和别人发生争执,每当和别人争执心里就会很不舒服,一直生闷气。不愿与异性接触,不懂与人相处,人际关系很差、很孤独!

(二)其他症状

部分症状严重者长期焦虑、恐惧,产生记忆力衰退,无法集中精神工作。

(三)并发症

1. 焦虑症:

患者总是担心、忧虑未来未发生的不良事件(主要是脸红),从而导致焦虑!

患者很想自我改变,与人交流,却总是无法控制脸红,长期出现焦虑症。

2. 抑郁症:

患者总是长久的沉浸在过去已经发生的不良事件中(主要是脸红),陷于自责、苦恼之中,从而导致抑郁!

赤面恐惧症患者一般人际关系较差,容易出现抑郁症。

3.失眠:部分患者患病过程中精神压力较大,出现失眠症状。

三. 就医

当出现脸红、紧张、不敢与人交往应及时就诊精神科,行皮肤变应原试验、测量血压、颈部血管超声、激素水平测定、心理测评明确诊断。注意和回避型人格障碍、抑郁症、广场恐惧症相鉴别。

(一) 就医指征

1. 当出现脸红、紧张、不敢与人交往的情况时,需要在医生的指导下进一步检查。

2. 赤面恐惧症严重影响患者日常生活、学习、工作以及社交时应及时就医。

3. 赤面恐惧症患者持续焦虑、抑郁、失眠等情况时应立即就医。

(二) 就诊科室

建议患者优先考虑去精神科或者去精神卫生中心就医。

(三)医生询问病情

1. 因为什么来就诊的?

2. 目前都有什么症状?(如脸红、紧张、不敢与人交往等等)

3. 与人说话脸红的症状出现多久了?与情绪有关吗?

4. 既往有无精神创伤史、精神疾病家族史?

5. 既往有无其他的病史?

(四)需要做的检查

1. 皮肤变应原试验

为了与皮肤过敏导致的脸红相鉴别,一般过敏性脸红可能查出变应原。

2. 测量血压

为了与高血压导致的脸红相鉴别,赤面恐惧症患者一般血压正常。

3. 颈部血管超声检查

为了排除血管疾病导致了脸红,赤面恐惧症患者一般血管无异常。

4. 激素水平测定

部分更年期女性经常出现脸红,并有雌激素水平升高,赤面恐惧症患者一般无激素异常。

5. 心理测评检查

通过心理测评显示患者同时具有社交恐惧症和强迫症的心理障碍。

(五)赤面症的诊断标准

先通过相关检查排除其他引起脸红的疾病,其次进行心理测评,当显示患者同时具有社交恐惧症和强迫症的心理障碍,即可确诊。

(五)赤面症的鉴别诊断

1. 回避型人格障碍

两者之间在回避行为上有类似之处,回避型人格障碍的核心恐惧是他人的拒绝、嘲笑或羞辱,但是人格障碍的患者所针对的场景更为广泛,社交焦虑障碍患者则相对局限,且能认识到这种焦虑或担忧是过度的和不合理的。

2. 抑郁症

两者都可出现社交行为的减少,但抑郁症患者系因情绪低落和动力不足所致,且除回避社交外,还有抑郁症的其他核心症状。本病患者则主要由于为避免社交场合的预期焦虑而采取回避的行为。

3. 广场恐惧症

两种均存在对人多场合的恐惧和回避,但广场恐惧症患者所担忧的是在人多拥挤的场合出现危险是无法及时逃脱,即两者之间的主要区别在于焦虑的对象不同。

四. 赤面恐惧症的治疗

(一)治疗手段

赤面恐惧症的治疗包括心理治疗、药物治疗,起主要作用的是心理治疗。

(二)治疗周期

赤面恐惧症是一种顽固的精神疾病,一般需要长期的持续性治疗。

(三)药物治疗

1. SSRIs类抗抑郁剂

SSRIs类抗抑郁剂是一类新型的抗抑郁药品,学名是五羟色胺再摄取抑制剂,意为选择性5-羟色胺再摄取抑制剂。常用于临床的SSRIs有氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、氟伏沙明、西酞普兰和艾司西酞普兰。副作用常见的是比较轻微的一些副作用,比如胃肠道的反应,如恶心、呕吐、腹痛、腹泻等,可能还会影响食欲,导致食欲的增加或者减少。

2. 苯二氮卓类

包括地西泮(安定)、氟西泮(氟安定)、氯氮卓、奥沙西泮和三唑仑。在小剂量就有良好抗焦虑作用,作用发生快,能显著改善患者恐惧、紧张、忧虑、不安、激动和烦躁等焦虑症状。治疗如连续用药可出现头昏、嗜睡、乏力等反应。

3. β受体阻滞剂

该类药物主要针对于躯体焦虑为主的患者有效,医生会结合患者情况进行使用。

(四)手术治疗

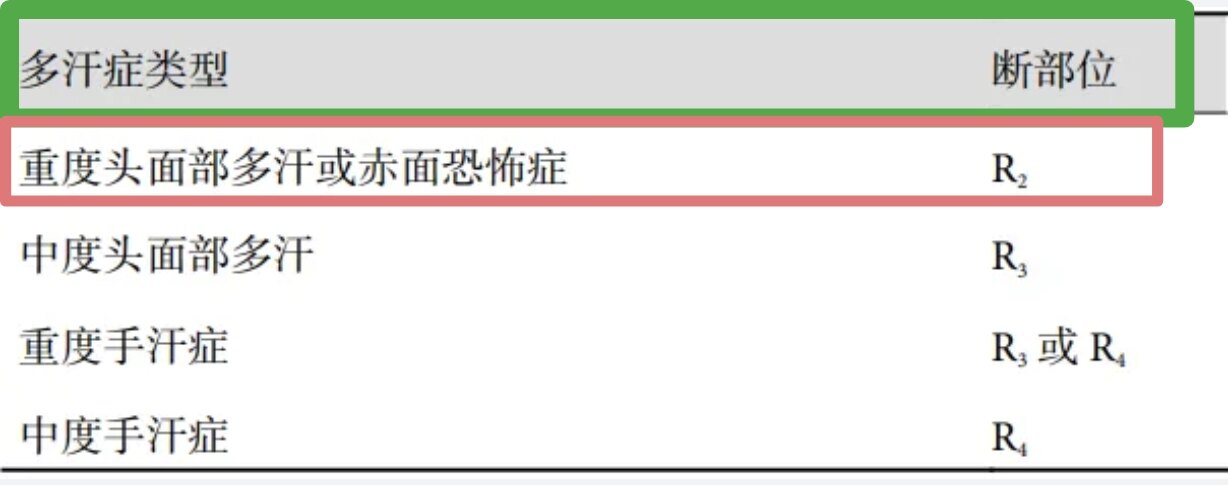

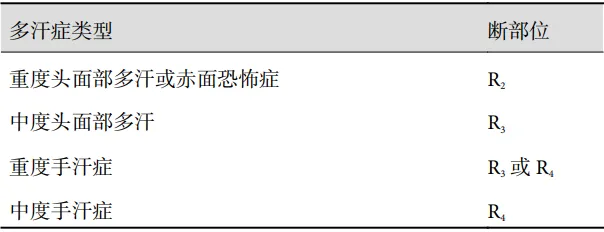

赤面症、各种局限性多汗症及相应术式

从精神科医生角度来看,认为该疾病暂无手术治疗方法。

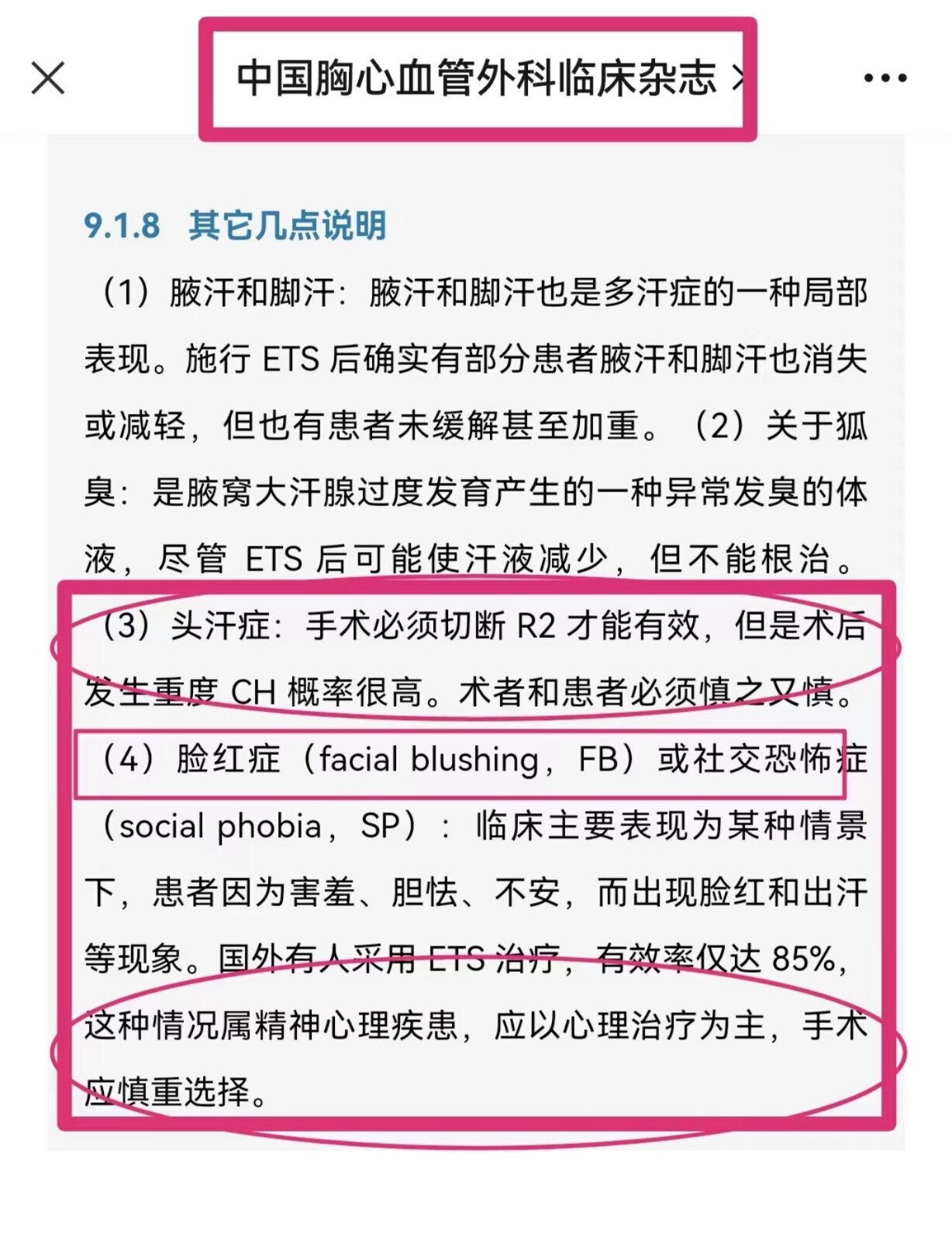

从胸外科医生角度来看,手术可以慎重选择!国外有人采用 ETS( 双侧T2胸交感神经切断术)治疗赤面症,有效率仅达 85%,这种情况属精神心理疾患,应以心理治疗为主,手术应慎重选择。

赤面症、各种局限性多汗症及相应术式

【交感神经切断手术可以治疗赤面症!】

《手汗症指南》有关赤面症和头汗症论述

(五)心理治疗

1. 认知行为治疗

该疗法是目前最为常用的赤面恐惧症的心理治疗方法,包括三种主要的认知行为技术,即暴露疗法、认知重建和社交技能训练。最近,虚拟现实技术的发展为赤面恐惧症的治疗提供了新的暴露治疗途径,这种计算机模拟技术提高了暴露场景的真实感和可操作性。

2. 暴露疗法

应从较低焦虑的场景开始,包括想象暴露与真实暴露两种形式。

3. 认知重建

主要针对自我概念差、害怕别人负性评价的患者,与暴露疗法联合使用效果会更好。

4. 社交技能训练

主要采用模仿、角色表演和指定练习等方式,帮助患者学会适当的社交行为,减轻在既往恐惧的社交场合的焦虑。

5. 动力性心理治疗

虽然随着药物治疗和认知行为治疗的发展,该疗法不再像以前受欢迎和受关注,但动力性心理治疗能够识别出那些与赤面恐惧症相关的潜意识冲突,通过对这些冲突的探索将使患者长期获益。

(六)其他治疗

药物与心理治疗的联合对于急性期赤面恐惧症的治疗并没有显著优势,但对于长期预后可能有一定帮助。近些年来,N-甲基-D-天冬氨酸受体激动剂、D-环丝氨酸与暴露疗法联合治疗社交焦虑获得了初步成功,被认为是一种有前途的联合治疗方法。

五. 赤面症保守治疗的预后

赤面恐惧的预后较差,由于病程长,因此该病的痊愈常常较晚,一般在发病25年后痊愈。赤面恐惧症一般不影响自然寿命,部分合并抑郁症患者会有自杀倾向。该病治愈后一般无后遗症,注意每月定期复诊精神科做心理测评。

(一)能否治愈

赤面恐惧症病程长,因此该病的痊愈常常较晚,一般在发病25年后痊愈。

(二)能活多久

赤面恐惧症一般不影响自然寿命,部分合并抑郁症患者会有自杀倾向。

(三)复诊

进行保守治疗的患者,注意每月定期复诊精神科做心理测评。

(四)饮食调理

饮食与正常人相同,营养丰富即可。

本文是周晓版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论