三甲

三甲

皮肤划痕征

皮肤划痕征是慢性诱导性荨麻疹最常见的一种类型。其临床特点是机械性切应力作用于皮肤后1-5分钟,于局部形成条状风团,可伴或不伴瘙痒,风团持续15-30min后可自行消退。

一、检查前准备:

(1) 检查应尽量在室温适宜(最好控制在21C ~27C)的室内和自然光线照明下进行。过低或过高的室温和光线昏暗都会影响检查结果的精确性和判断上的失误。

(2)让受检查者先取坐位、立位或卧位休息15min,以适应其所处的室温和环境。排空小便,以减免机体内环境对检查的影响。

(3) 向受检者详细说明检查的目的和过程,以消除受检者的紧张情绪,避免对检查结果的影响。

(4) 在检查前至少2h内,受检者不宜服用神经兴奋、抑制药和血管扩张、收缩药,不得吸烟或进食咖啡、酒类、浓茶等饮料或辣椒、胡椒等调味品,以保证检查结果的真实性。

(5)暴露肢体躯干,排空小便。

二、皮肤划痕试验/白色皮肤划纹检查方法

1.用竹签或骨针等钝头物品(分别自一侧颈部直线往下,或自腹、臀部直线向上,或自四肢近段向远段或反之)轻轻慢速地划过皮肤表层,一般经过8~20s后局部皮肤出现白色线状皮纹,称为白色皮肤划纹。

正常:持续约1 ~5min之后即可自行消退。

交感神经功能亢进:5min以上仍不消退者为试验阳性。

交感神经功能明显亢进:如在白色皮肤划纹外周还同时镶嵌着白色花边状皮纹者是为强阳性。

2.用钝头竹签或骨针等物品按上法,以中等速度和用力稍重地划过皮肤表层,一般经5~15s后,局部皮肤出现红色线状皮纹。

正常:持续7 ~8min后可自动消失。

交感神经遭受毁坏性损伤和功能下降:超过8min仍不消退者为试验阳性。

交感神经功能明显降低:红色皮肤划纹基底部逐渐变宽、隆起、水肿,或同时出现瘙痒者,称谓皮肤划痕症( der-matographia)。

3.用钝头竹签或骨针等物品,重而慢地划过皮肤表层,一般经过5 ~ 30s后在相距划线两侧红斑外围0.5~3.0cm处出现不整齐或花边样红色或白色皮肤划纹反应(局部血管反应+反射性反应所致),正常人一般可持续3 ~10s左右。

反射性皮肤划纹经常以红色或淡红色斑点为主,一般很少出现红、白斑或只有白色划纹。

反射性皮肤划纹的外形呈花边状红色或淡红色斑点乃其特点,如出现为整齐而狭窄的边沿,则为局部性皮肤划纹而非反射性皮肤划纹,应注意区别。

反射性皮肤划纹为脊髓反射性所致的一种血管反应。脊髓反射弧系由皮肤血管壁上的周围感觉神经末梢一→脊神经后根-→脊髓后角-→脊髓交感神经中枢(侧角) -→脊神经前根-→周围脊神经-→交感神经节→相应的皮肤血管上的周围末梢交感神经纤维所构成。当脊髓反射弧上的任一处,如横惯性脊髓病、传出、传人的脊神经根和其周围神经遭受到毁坏性损害时,反射性皮肤划纹便因而消失,但此时同一部位的局部性皮肤红、白血管划纹却仍然存在。

4.用钝头竹签或骨针等物品按上法,快而用力划过皮肤表层,先出现红色皮肤划纹,经过1~2min后局部皮肤肿胀和隆起约1~2cm宽,在其周围出现弥散性红斑,称为隆起皮肤划纹,有时可持续1 ~2h以上。系因交感神经功能明显降低,血管壁的渗透性增高,血液成分外渗所致。一般考虑为病理性。

三、皮肤划痕的临床意义

(1)可协助机体交感神经功能整体状态的临床评估和动态随访。

(2)可协助了解机体两侧交感自主神经系统功能的对称性有无失调及其失调的程度。如脑性瘫痪早期的肢体软瘫期和后期的肢体痉挛性瘫痪期,可分别伴发该侧肢体交感自主神经功能的降低或瘫痪( 血管舒张)和亢进(血管收缩)的相应皮肤划纹异常。

(3)可协助颈交感神经干、横贯性脊髓病(侧角)、脊神经前根以及其周围神经毁坏性病变的定位诊断,即在其相应体表部位将引不出反射性皮肤划纹(交感神经功能降低),但在康复期横贯性脊髓病病变以下的相应体表部位可出现较强的反射性皮肤划纹(交感神经功能亢进)。

(4) 可协助确定横贯性脊髓病变的上界与下界。因皮肤划纹中断的部位与横贯性脊髓(灰质侧角)病变所处的髓节相一致。

四、皮肤划痕试验的结果如何解释?

(-)无红斑、风团。

(±)水肿性红斑或风团,直径<0.5cm。

(+)风团有红晕,直径等于0.5cm。(++)风团有明显红晕,直径0.5~1cm,无伪足。

(+++)风团有显著红晕及伪足,直径>1cm。

五、根据患者是否有瘙痒症状分为单纯性皮肤划痕征和症状性皮肤划痕征(symptomatic dermographism, SD)。

SD的诊断是基于患者的病史和刺激试验。刺激试验通常是在前臂掌侧或上背部用光滑钝物轻划皮肤进行。激发试验后10分钟内出现红斑风团可以认为测试结果是阳性的,应该进一步行阈值测试。目前用于评估个人触发阈值的标准商用仪器主要有FricTest® (Moxie, Berlin, Germany)。后者有4个长度分别为3.0,3.5,4.0和4.5毫米的尖端,当在皮肤上划行时,会产生4种不同级别的摩擦。阈值测试用来确定导致瘙痒风团反应的最低触发强度。触发阈值越低,患者的疾病活动就越高。

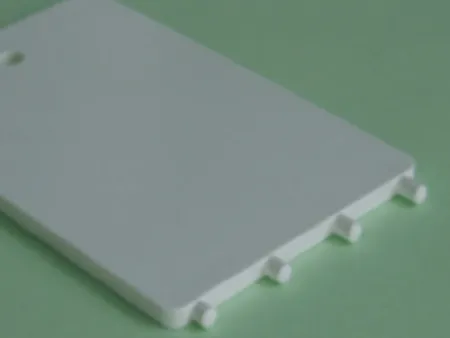

下图为FricTest 4.0展示。

如图所示行激发试验,将FricTest 4.0垂直于前臂掌侧皮肤,施加足够的压力,使所有针与皮肤完全接触,使针几乎淹没于皮肤(注意针不是完全不可见)。然后将仪器在皮肤上划行约100毫米。在激发试验实施后10分钟,可以测量到针2-4的产生条状风团,宽度≥3毫米,但针1没有。

近年研究发现,SD的体征和症状的诱导会受到食物摄入的影响。在摄食前及摄食后行FricTest激发试验发现有7个患者在摄食后行激发试验能更快发生风团,且有更低的诱发阈值,这一类型称为食物加重型SD(food-exacerbated SD,FE-SD)。有5个患者仅仅在摄食后才出现激发试验阳性,摄食前激发试验是阴性的,这一类称为食物依赖型SD(food-dependent SD,FD-SD)。这5个FD-SD的患者中有3个合并了慢性自发性荨麻疹,有1个合并有胆碱能性荨麻疹。

近日有研究采用FricTest激发试验 评估了64例SD患者在摄入非特异性富含碳水食物前后、运动前后,以及摄食且运动前后 的疾病活动度。其中8人为FD-SD,42人为FE-SD,其余14人摄食未增加SD活动度。有58人在运动后疾病活动度减低,FricTest激发试验反应性降低。该研究发现,运动尤其是餐后运动,可以保护FD/FE-SD患者免受摄食导致的疾病恶化。

毫无疑问,规避诱因,对症予二代抗组胺药甚至奥马珠单抗治疗是缓解SD患者病情的重要举措。而FE-SD及FD-SD的发现,以及运动可以减轻摄食导致疾病活动度增加的现象,为以后SD治疗带来了新见解。目前急需更多SD相关的研究来探讨发现其中的奥秘。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论