细胞因子是什么?

在临床工作中,我们经常会开到细胞因子检测这个检查,那这个结果到底有什么意义呢?

一. 什么是细胞因子

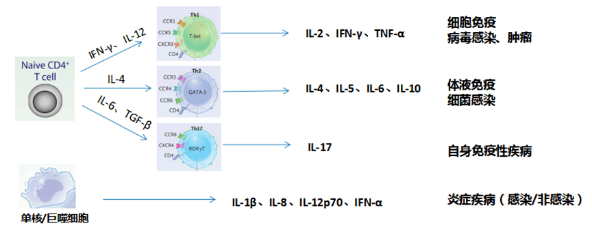

细胞因子(cytokine,CK)是免疫原、丝裂原或其他刺激剂诱导多种细胞产生的低分子量可溶性蛋白质,具有调节固有免疫和适应性免疫 、血细胞生成、细胞生长以及损伤组织修复等多种功能。细胞因子可被分为白细胞介素、干扰素、、肿瘤坏死因子、集落细胞刺激因子、趋化因子、生长因子在复发性流产病因中,细胞因子与炎症、内异症、凝血、免疫等密切相关,最终影响母胎界面TH1/TH2免疫平衡,继发流产。

Th1细胞因子包括白介素2(IL-2)、白介素12(IL-12)、肿瘤坏死因子(TNF)-α、肿瘤坏死因子(TNF)-β和干扰素-γ等细胞因子,这些细胞因子可促进T细胞介导的免疫应答,也就是细胞免疫,是释放引起炎症作用的细胞因子,它表现为免疫杀伤;可介导细胞免疫、炎症反应、迟发型超敏反应,对着床、滋养细胞生长、胚胎发育和胎儿生存是有害的。

Th2细胞因子主要分泌白介素4(IL-4)和白介素10(IL-10)等细胞因子,与B细胞增殖、成熟及抗体生成有关,主要功能是介导同种排斥反应的免疫耐受,也就是体液免疫应答,抑制Th1反应,表现为免疫保护,防止对滋养细胞和胎儿的继发性损伤,使妊娠得以成功进行。

如果妊娠期母胎界面Th1/Th2型细胞因子平衡失调,当Th1型细胞因子占优势时,就可能损伤胎盘滋养细胞及胎儿导致流产的发生;Th2型细胞因子占优势时,能有效的抑制Th1型细胞反应,促进胚胎的生长发育。一旦Th1/Th2之间的平衡状态被打破,将可能导致反复流产的发生。

二. 细胞因子15项的临床意义

1. IL-1β:机体最早期促炎因子,参与急性期炎性反应,临床中可用于评估炎症性疾病炎性损伤。

2. IL-2:可增强T细胞的活化增殖,可增强CTL和NK细胞的杀瘤活性,对着床、滋养细胞生长、胚胎发育和胎儿生存是有害的。

3. IL-5:可促进嗜酸性粒细胞分化 、成熟 、趋化和活化,可用于评估过敏性皮炎和移植物抗宿主病。

4. IL-8:重要中性粒细胞趋化因子,在感染后迅速升高;可更全面的参与疾病的炎性评估。

5. IFN-α:促炎性细胞因子,参与非特异性免疫应答,可体现系统性红斑狼疮发生发展过程。

6. IL-4:抑炎性细胞因子,与IL-5可协同促进体液免疫反应,及促进抗体IgE类别转换。

7. IL-6:重要的促炎性细胞因子,在感染后迅速升高;可更全面的参与疾病的炎性评估,IL-6>1000pg/mL时,提示疾病预后不良,在感染性疾病中有重要意义。其参与妊娠期高血压发生。

8. IL-10:为重要的抑炎因子,具有免疫抑制效应,降低机体免疫反应。防止对滋养细胞和胎儿的继发性损伤,使妊娠得以成功进行。

9. IL-12p70:NK细胞效应最强刺激因子,可增强NK细胞、巨噬细胞和CTL细胞的杀瘤效应,通过间接作用抗肿瘤血管生成,增强机体抗肿瘤免疫反应。

10. IL-17:重要的促炎因子,参与多种自身免疫性疾病进展,其水平越高提示自免疾病病情越重,在自免疾病中有重要意义。

11. IFN-γ:重要的促炎性细胞因子,可促进Th0细胞向Th1细胞转化,同时是病毒感染特异性细胞因子,并且可增强机体NK细胞,CD8+T细胞杀伤效应,导致妊娠失败。

12. TNF-α:重要促炎因子,TNF-α的产生增加也能够造成氧化应激,参与妊娠期高血压的发生。

13.粒系集落刺激因子:与机体免疫系统活化,尤其是与细胞活化有关。

14.粒-巨噬细胞集落刺激因子:是一种关键性的造血生长因子,能刺激多种造血细胞的增殖和分化。如刺激粒细胞和巨噬细胞、嗜酸性、嗜碱性粒细胞的功能活动。

15.TNF-β:来源于T淋巴细胞,引起肿瘤组织出血、坏死和杀伤作用,引起抗感染的炎症反应效应,以及对免疫细胞的调节、诱生作用。

三. 细胞因子联合检测的意义

不同患者由于个体性差异,细胞因子升高类型可能有差异,因此测15项细胞因子比监测6项细胞因子可以更全面发现细胞因子风暴,及时指导临床治疗。同时,可全面分析非特异和特异性免疫反应,更全面评估免疫状态,针对性治疗。并且,对于治疗前后的机体可以进行精准、客观评估。

四. 综上所述

1. 细胞因子和其他免疫分子一样,也是“双刃剑”,因其具有“多效性、重叠性、协同性、拮抗性及多相性网络性效应,所以,监测15项细胞因子可更客观反映机体免疫,指导针对性免疫治疗。

2. 对于复发性流产,针对细胞因子异常,我院有着非常丰富的免疫治疗经验。针对选择:淋巴细胞主动免疫治疗(LIT)(因效果及风险存在争议,现应用较少);免疫抑制剂(泼尼松、环孢素、他克莫司)、人免疫球蛋白、TNF-α抑制剂、培塞利珠单抗、阿达木单抗等生物制剂,帮助更多的复发性流产患者。

【参考文献】

1. 张冬茜《细胞因子12项》唐山市人民医院2023-12-28

2. 陈建明.《复发性流产》.广东科技出版社,2016.6: 208-228.

3. 李大金.《生殖免疫学》. 复旦大学出版社,2008.8:93-95

4.陈慧,陈立斌,宋小侠,等.URSA患者外周血免疫细胞特征及其意义的临床研究. 中山大学学报( 医学科学版) ,2010,31 ( 4) : 467-471.

5.刘长明,丛林.免疫型复发性流产的发病机制与治疗.国际妇产科学杂志,2011,38( 5) : 398-401,406.

6.曹雪涛.医学免疫学(第7版)[M].北京:人民卫生出版社,2019:49-74.

本文是付锦华版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论