三甲

三甲

小馨馨的耳朵重生之路

徐静 张天宇

“哇……”伴随着一声啼哭,美丽的天使小馨馨降临人间。爸爸妈妈十分开心,细心的妈妈欢喜之余,却发现小馨馨的右耳长得像个小花生,并且没有耳道,原来天使的降临也会不完美呢。

小馨馨的这种情况,医学诊断为先天性外中耳畸形,通常人们也称之为小耳畸形。先天性耳畸形是一种较常见的头面部畸形。其发生率高达15%,是排名前五位的出生缺陷。在医疗技术高度发达的今天,是有方法可以弥补遗憾的,接下来,让我们陪着小馨馨一起了解并开启耳朵的重生之路。

I. 为什么小馨馨的耳朵和其他小朋友不一样呢?

很多先天性小耳畸形都很难被发现有什么特殊的直接致病因素。根据国内外的很多医生、科学家的研究探索。目前看来,和遗传、环境、药物因素都有一定关系。

(1)遗传因素:有耳畸形的父母更容易生出耳畸形的宝宝。有家族遗传背景的综合征型小耳畸形已经被发现了明确的致病基因。而对于散发的小耳畸形,如小馨馨爸爸妈妈都是健康的,而她却有小耳畸形的这种类型,其病因复杂,目前科学家们还未发现明确的致病基因。

(2)环境污染也是宝宝健康的杀手之一。还有吸烟,孕妈妈长期处于一个有烟的环境,也容易导致孩子出现畸形,所以一定要远离有烟环境,禁止家庭成员抽烟。

(3)化学制剂、某些药物也可能会对肚子里的宝宝产生伤害,所以孕期妈妈一定要远离,尤其是孕期的前3个月内。同时孕期妈妈也要增强抵抗力,在医生的指导下适当补充叶酸,可以减少畸形的发生。

II. 小馨馨的耳朵该怎么治疗呢?

爸爸妈妈带着小馨馨来医院就诊,医生建议等她年满8周岁再来行全耳廓再造手术治疗,小馨馨的父母对此疑惑不解。医生解释道:全耳廓再造手术是目前拯救小馨馨耳朵最常用的手术方式,首选自体肋软骨雕刻成耳廓支架进行再造,而8-10岁是手术的理想年龄,此时小馨馨的身高可达1.2m左右,胸围大于55cm,能够提供足量的肋软骨用于耳廓支架雕刻。

III. 经过手术,小馨馨已经有了漂亮的再造耳,那有什么需要注意的吗?

1. 睡觉好动怎么办?

小馨馨珍贵的重生之耳来之不易,日常生活中要避免挤压和碰撞,如果长时间压迫再造耳会引起其供血不足,出现局部感染坏死等可能。可是小馨馨睡觉的时候总是不老实,喜欢动来动去,该怎么办呢?

首先,术后待拔除负压引流管后,小馨馨就可以佩戴保护耳罩了,这样可以避免耳部的碰撞和挤压!耳罩的佩戴需要坚持到术后半年至一年,因为皮肤和耳廓支架需要一个长时间的修复过程。偶尔的压迫和碰撞虽不会对耳朵产生太大的影响,但还是要处处当心,用心保护。

枕头的选择上,爸爸妈妈可以给小馨馨选用松软型枕头或者有孔的护耳枕,避免使用质地较硬的硅胶类枕头,这样可以减少枕头对再造耳的压迫。

另外,针对好动的小馨馨,爸爸妈妈可以在她的身体两侧各放一个枕头,起到固定身体的作用,减少小馨馨的翻身,避免压迫到再造耳。

2.新耳朵怕不怕水呢?

做完手术以后,爸爸妈妈该如何护理小馨馨的手术切口呢?

①每天固定时间进行消毒擦拭,无需过于频繁,避免表皮损伤,当切口流血渗液时需及时擦拭,保证切口清洁干燥;

②用酒精棉球或者生理盐水棉球清洁小馨馨耳朵以及肚子有缝线的地方,轻轻擦拭掉粘着的血痂。

那小馨馨的新耳朵到底可不可以碰水呢?在拆线之前小馨馨的耳朵和腹部切口都不可以碰水哦!一般术后10-14天要回到医院复诊拆线,拆线后2-3天,伤口完全愈合后就可以碰水了。

3.战胜寒风与烈日

日常生活中不仅要避免挤压和碰撞,还要预防冻伤和晒伤这类“魔法攻击”哦!

当遇到寒潮、暴风雪等极寒天气情况时,耳部皮肤又极其娇嫩纤薄,容易因保护不当造成冻伤。轻者造成皮肤一过性损伤;重者可导致再造耳的坏死。防止冻伤的保护措施有以下几点:①在术后专用耳罩外覆盖棉花或棉垫,起到防风防寒的作用;②避免使用市面上的一些保暖耳罩,长期使用的话,会压迫我们的新耳朵造成软骨吸收。

而皮肤过度暴露于烈日下会导致晒伤。晒伤的皮肤可有灼热感或刺痛感,表现为红斑、水肿或水疱等。皮肤晒伤是可以预防的,如避免烈日曝晒,外出要撑伞,戴宽边帽或者渔夫帽等,注意避免戴鸭舌帽等会压到耳朵的帽子。

4.抚平瘢痕的秘诀

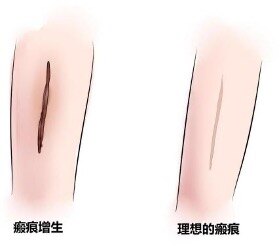

小馨馨在经历手术后,耳朵和肚子都留下了瘢痕,该如何抚平呢?

一般来说只要有皮肤切口就会有瘢痕。生活中要注意瘢痕的护理,等拆完线伤口愈合了,就可以选择含有硅酮成分的凝胶或药物进行涂抹!每次只需在伤口上薄薄的涂一层就好,不需要涂得很厚。

另外,小馨馨肚子上的切口摸上去紧紧的,这是取皮之后的高张力切口,需要配合使用减张产品,一般建议使用6个月以上,以达到细线状的成熟瘢痕为最佳效果。现在市面上有减张胶布及减张器等医用产品,请正规渠道购买,并在医生指导下正确使用。

如果馨馨的术后瘢痕开始增生,要及早到医院寻求治疗,医生会根据瘢痕类型及阶段,采用药物注射、激光等进行规范化治疗,越早治疗效果越好哦!

在医生护士的帮助和爸爸妈妈的悉心照料下,小馨馨经历了蜕变,她的耳朵终于重获新生。瞧,她正和小伙伴们一起在操场上翩翩起舞呢!

参考文献:

[1] 张天宇, 李辰龙: 先天性外中耳畸形诊疗进展. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 2021(04):394-398.

[2] Daniali L N , Rezzadeh K , Shell C ,et al. Classification of Newborn Ear Malformations and their Treatment with the EarWell Infant Ear Correction System[J].Plastic and Reconstructive Surgery, 2017, 139(3):681.

[3] Huang Y, Huang X, Li K, et al. Risk factors of isolated microtia: a systematic review and meta-analysis[J]. Plastic and Reconstructive Surgery, 2023, 151(4): 651e-663e.

[4] Artunduaga M A , Quintanilla-Dieck M D L , Greenway S ,et al. A classic twin study of external ear malformations, including microtia.[J].New England Journal of Medicine, 2011, 361(12):1216-1218.DOI:10.1056/NEJMc0902556.

[5] 王敏,赵斯君,肖志容,等.先天性小耳畸形的孕期危险因素分析[J].临床小儿外科杂志, 2020, 19(6):5.DOI:10.3969/j.issn.1671-6353.2020.06.014.

[6] 郭蕊, 王冰清, 刘暾, 等. 小耳畸形及其伴发畸形的临床流行病学研究[J]. 中华耳科学杂志, 2022, 20(3): 409.

[7] Lennon C, Chinnadurai S. Nonsurgical Management of Congenital Auricular Anomalies. Facial Plast Surg Clin North Am 2018, 26(1): 1-8.

[8] Chen X, Zhang R, Zhang Q, et al. Microtia Part II: Post-Operation and Complications Management Lessons from 1012 Ear Reconstruction Operations[J]. Aesthetic Plastic Surgery, 2022, 46(6): 2790-2796.

[9] Xu Z , Li Y , Li D ,et al. Strategies for ear elevation and the treatment of relevant complications in autologous cartilage microtia reconstruction[J]. 2021.

[10] Ronde E M, Esposito M, Lin Y, et al. Long-term complications of microtia reconstruction: a systematic review[J]. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 2021, 74(12): 3235-3250.

[11] 李培培,赵皎均,马志伟,等.手术切口瘢痕的预防和管理[J].临床医学进展, 2023, 13(10):16551-16556.

[12] Ogawa R. The most current algorithms for the treatment and prevention of hypertrophic scars and keloids: a 2020 update of the algorithms published 10 years ago[J]. Plastic and reconstructive surgery, 2022, 149(1): 79.

[13] Betarbet U, Blalock T W. Keloids: a review of etiology, prevention, and treatment[J]. The Journal of clinical and aesthetic dermatology, 2020, 13(2): 33.

本文是张天宇版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论