三甲

三甲

将升岱岳,非径奚为——聊聊《金匮要略》的版本(上)

将升岱岳,非径奚为

——聊聊《金匮要略》的版本(上)

(本文供稿:从心堂主)

原文刊发于《中医药文化》2019年第1期,原名:《金匮要略》吴迁本与邓珍本对比研究

全文约3700字,预计需12min

《金匮要略》前身为《金匮玉函要略方》,是北宋翰林学士王洙在馆阁中发现的三卷蠹简,由林亿等宋臣重新编次整理成书,并于北宋治平三年(1066)和绍圣三年(1096)先后刊行了大字本小字本。

关于《金匮要略》的版本,学界一般认为:大字本系统以邓珍本为代表,同时包括无名氏本、俞桥本、徐镕本、赵开美本等多个后传本,传世数量较多。小字本系统则仅有吴迁本传世。

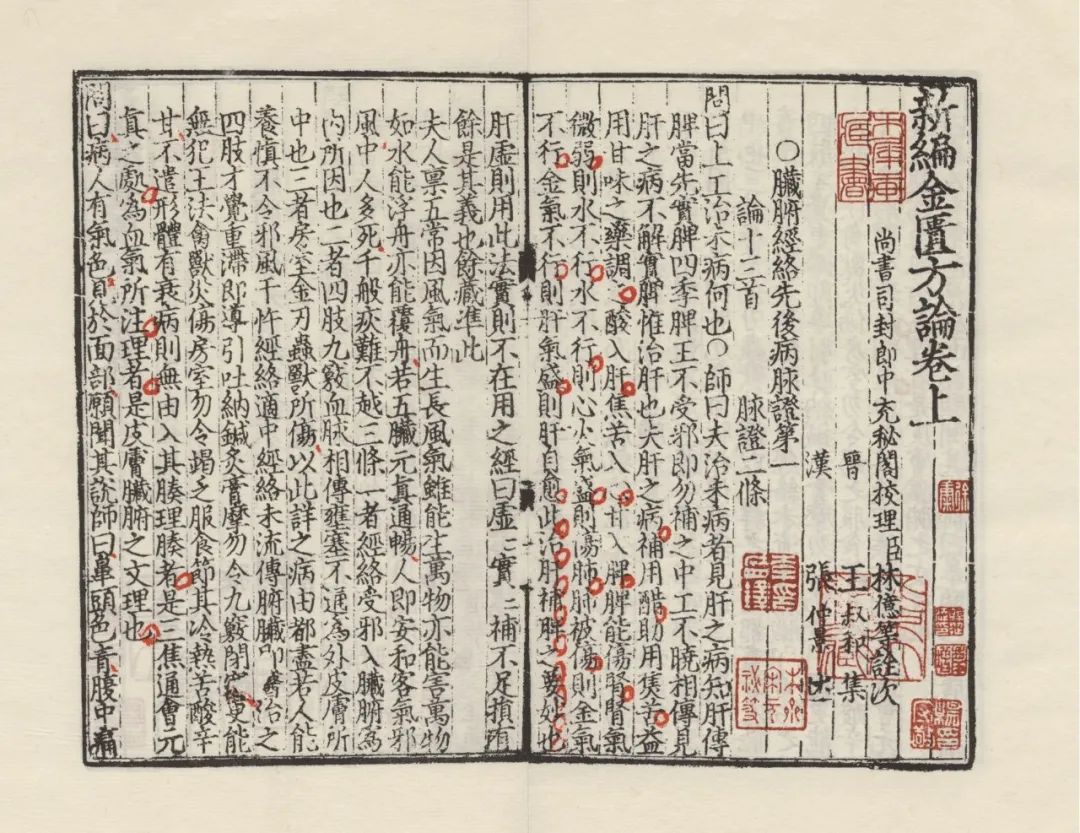

邓珍本现藏于北京大学图书馆,1983年由日本学者真柳诚在该馆发现,根据序文可知该书刊行于元后至元六年(1340),是现存刊刻时间最早的《金匮要略》传本,也被普遍认为是大字本系统诸本的祖本,该本卷上第三、四页为明代修刻。

吴迁本现藏于上海图书馆,明洪武二十八年(1395)由吴迁据祝均实所藏古本抄写而成,2007年真柳诚据沈津书籍中提供的线索找到该书,确认其为现存唯一小字本《金匮要略》,披露后引起了学界的关注。

↑邓珍本书影

↑吴迁本书影

将《金匮要略》吴迁本与邓珍本进行对比,可以发现二者在文字、结构、方药等多个方面都存在着差异。根据吴迁本中所抄的北宋国子监牒文显示,《金匮要略》官刻由大字本到小字本仅为重行校对,并未涉及篇章结构等问题,而现在见到的吴迁本与邓珍本的多方面差异明显超越了这个范围,因此引起了学界的困惑和讨论。

真柳诚教授认为北宋政府并非单纯将大字本改为小字本再版,而是实施了第二次大规模校订。这一观点看似可以解释问题,但缺乏相关史料作为证据,若北宋政府进行过第二次大规模校订《金匮要略》,不应于史无载。

段逸山教授提出了另一种观点,他认为邓珍本属于大字本缺乏明确依据,而吴迁本属于小字本无疑,在大、小字本应当差别不大的前提下,二者的诸多差异证明了邓珍刊本并非源自北宋大字本,但未作进一步深究。

本文暂且先避开邓珍本是否属于大字本的定性难题,重在从二者的具体内容出发,通过对邓珍本与吴迁本二者文本差异的比较,来探求有说服力的具体例证,给出二本在文本高低优劣的对比。

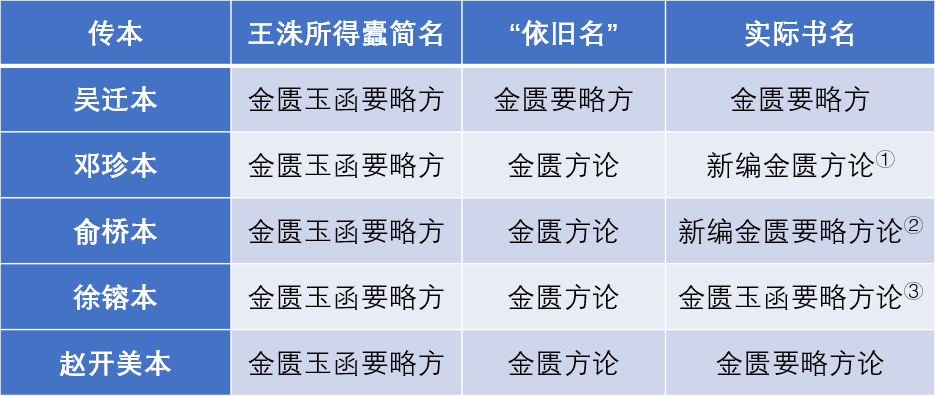

吴迁本书名更符合历史记载

吴迁本附有宋臣序言:“翰林学士王洙在馆阁日,於蠹简中得仲景《金匮玉函要略方》三卷,上则辨伤寒,中则论杂病,下则载其方,并疗妇人……仍以逐方次於证候之下,使仓卒之际,便於检用也。以其伤寒文多节略,故取自杂病以下,终於饮食禁忌,凡二十五篇,除重杂,各二百六十二方,勒成上中下三卷, 依旧名曰《金匮要略方》。”

邓珍本亦有此序,只不过“依旧名曰《金匮要略方》”作“依旧名曰《金匮方论》”,而其他各本书名也不一致。

① 邓珍本引宋臣所作书序标题为《新编金匮方论序》,序言末又题作《金匮方论序》;邓珍自序中将王洙所得本径称为《金匮方论》。

② 此书名与明正德年间无名氏刻本同名。

③ 徐镕误以为《金匮玉函经》(《伤寒论》的同体别名书)在五代改名为《金匮玉函要略方》(见徐镕序),可能据此二名而加“玉函”二字。其书卷上书名前有“新编”二字,他处都没有。

现代习称为《金匮要略》的这部书,历史上书名各有差别,其中吴迁本的书名《金匮要略方》更接近“旧名”《金匮玉函要略方》,仅少了与“金匮”意义相近的“玉函”二字;而邓珍本的书名《新编金匮方论》则缺少了具有重要意义的“要略”二字,且衍生出了“论”,因此很难称得上是“依旧名”了。

邓珍本自序云:“宋翰林学士王洙,偶得杂病方于蠹简中,名曰《金匮方论》,即其书也。”改变了宋臣序中所称的蠹简本书名,据此可以推论,“金匮方论”可能出于邓珍自己对此书原名的简化。此外,邓珍本的书名《新编金匮方论》较之其序言中的“金匮方论”还多出了“新编”二字,书名与序言自相矛盾。关于“新编”二字,一些学者以《素问》之“新校正”为例,参考序文所述,认为《金匮要略》既是宋臣重新编次整理成书,因此名叫“新编”是合理的,这种看法有待商榷。《备急千金要方》亦为宋臣整理的医书,其内容结构与未经宋校的《孙真人千金方》多有不同,但却没有冠以类似“新编”的名字。

《宋史·艺文六》中记载:“《金匮要略方》三卷张仲景撰,王叔和集。”该书名与吴迁本完全相同。《脉经》中所附的北宋国子监牒文(亦见于吴迁抄《金匮要略》)记载其印卖五种大字本医书之一为“金匮要略方”,并非邓珍本的《新编金匮方论》,而是亦同于吴迁本。成无己书中多次引用《金匮要略》,如《注解伤寒论·卷四》:“《金匮要略》曰:短气不足以息者,实也。”《注解伤寒论·卷七》:“《金匮要略》曰:腰以下肿,当利小便。”皆不见“新编”二字,且与吴迁本的书名相近。考虑到成无己书中引用《金匮玉函经》时皆简称《金匮玉函》,存在省略最后一字的习惯,那么《金匮要略》也很可能是《金匮要略方》的简写。

因此,基本可以确定吴迁本的《金匮要略方》即北宋官刻之书名,而邓珍本《新编金匮方论》并非原名,其“新编”二字可能由民间对官刻的重编而来。

吴迁本 比 邓珍本 更近古貌

有些具有标志性意义的词语可以揭示二者文本形成的先后关系,如“蜀”与“川”、“人”与“仁”、“作躯”与“受胎”等。

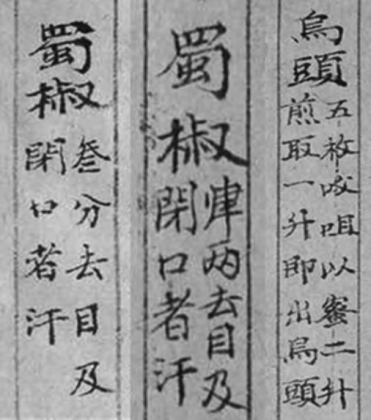

“蜀”与“川”

吴迁本《疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八》王不留行散方中有“蜀椒叁分”,邓珍本作“川椒三分”。

吴迁本《趺蹶手指臂胫转筋阴狐疝蚘虫病脉证治第十九》乌梅丸方中有“蜀椒四两”,邓珍本作“川椒四两”。

吴迁本《中风历节病脉证并治第五》乌头汤方中有“乌头五枚”,邓珍本作“川乌五枚”。

↑左为吴迁本,右为邓珍本

“蜀”“川”皆指今四川地区,但“蜀”的历史更加悠久。

先秦时期即有蜀国,《史记·秦本纪第五》记载:“惠公十二年,子出子生。十三年,伐蜀,取南郑。”秦设立蜀郡,西汉著名文学家扬雄即为蜀郡成都人。东汉以后,蜀郡之名几经反复,大体延续至唐。北宋乾德三年(965)灭蜀,初置西川路于成都,咸平四年(1001)又划分四川地区为益州路、梓州路、利州路和夔州路,合称“川峡四路”或“四川路”,后来才简称“四川”。

因此,在北宋以前不可能有“川椒”“川乌”等词出现。

张仲景、王叔和生活的年代都还没有“川”或“四川”的概念。

在未见吴迁本以前,一些学者推测邓珍诸本之“川椒”乃是林亿等宋臣所改,而吴迁本之“蜀椒”则证明了林亿等人并没有做这样的改动。考诸《外台秘要方》《备急千金要方》等宋臣所校医书,或称“蜀椒”,或仅称“椒”,皆没有“川椒”或其他冠以“川”字的药物出现,《伤寒论》和《金匮玉函经》所载的乌梅丸方亦皆用“蜀椒”。

因此可以认为,出现“川椒”“川乌”的邓珍本修改了《金匮要略》官刻,其内容已非原貌。

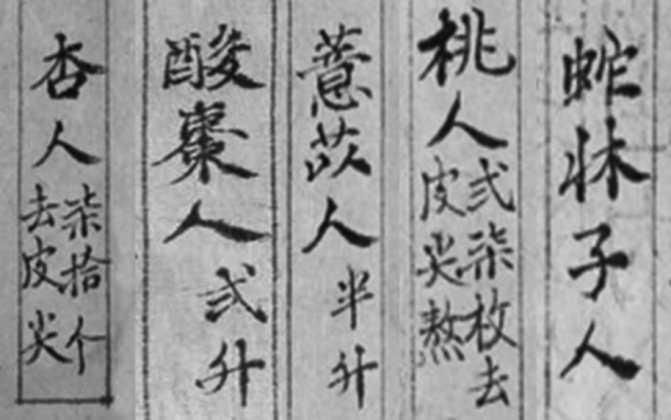

“人”与“仁”

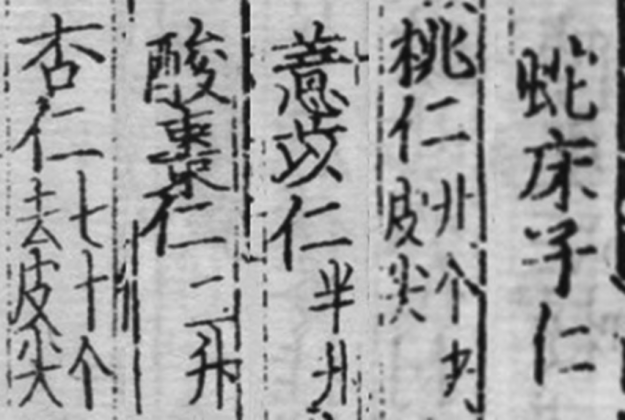

吴迁本《痉湿暍病脉证并治第二》麻黄加术汤方中有“杏人柒拾个”,邓珍本作“杏仁七十个”(相同例子可见多处)。

吴迁本《血痹虚劳病脉证并治第六》酸枣汤方中有“酸枣人弍升”,邓珍本作“酸枣仁二升”。

吴迁本《肺痿肺痈咳嗽上气病脉证并治第七》苇汤方中有“薏苡人半升”,邓珍本作“薏苡仁半升”。

吴迁本《妇人杂病脉证并治第二十三》抵当汤方中有“桃人贰柒枚”,邓珍本作“桃仁廿个”。

同上篇,吴迁本还有蛇床子散方用“蛇床子人”,邓珍本则作“蛇床子仁”。

↑左为吴迁本,右为邓珍本

诸种仁之“仁”,在古时原本写作“人”,唐代开始出现写作“仁”的例子,宋元时期受到理学盛行的影响,“仁”才逐渐取代“人”。

段玉裁在《说文解字注》中道:“天地之心谓之人,能与天地合德;果实之心亦谓之人,能复生草木而成果实,皆至微而具全体也。果人之字,自宋元以前本草、方书、诗歌记载无不作人字,自明成化重刊本草尽改为仁字,于理不通,学者所当知也。”段氏虽不知唐例,其说未尽妥当,但对于“人”与“仁”二字先后关系的认识是正确的。

种仁之“仁”的写法大致可分为三个时期:

唐以前,皆写作“人”,如《五十二病方》:“久伤者,齑杏核中人,以膱膏弁,封痏,虫即出。”尚未公开的老官山《六十病方》文本中也有桃人、杏人两条写作“人”的例子。

唐宋时期,“人”“仁”混用,如敦煌医药文献P.2378《五藏论》:“石英[研之似粉],杏仁别捣如膏……”此条中的“杏仁”在P.2115、P.2755中即作“杏人”。

南宋以后至今,则基本都写作“仁”。

张仲景和王叔和皆汉末魏晋时人,因此古本《金匮要略》诸种仁当写作“人”而不是“仁”。吴迁本较好地保留了古貌, 而邓珍本全部改“人”为“仁”,已非《金匮要略》原貌。

“作躯”与“受胎”

吴迁本《妇人杂病脉证并治第二十二》温经汤方后写道:“亦主妇人少腹寒,久不作躯,兼主崩中去血,或月水来过多,及过期不來。”

邓珍本中此处“作躯”写作“受胎”。 “作躯”与“受胎”同义,皆为怀孕的意思,但“作躯”一词更为近古。躯,《说文解字》谓:“体也。”此义古今相同。但在一些历史文献中,却有用“躯”表达胎、孕之义的用法,主要流行在东汉魏晋时期。

东汉支娄迦谶译《佛说遗日摩尼宝经》:“譬如遮迦越罗夫人怀躯七日,会当成遮迦越罗相也。”

《三国志·魏书二十九》:“其母怀躯,阳气内养,乳中虚冷,儿得母寒故也。”

《脉经·卷九》:“师曰:有一妇人来诊一作‘脉’,自道经断不来。师言‘一月为衃,二月为血,三月为居经’,是定作躯也,或为血积。”此外,《脉经》书中尚有“怀躯”“有躯”等词出现。

宋太医局所编医学考试题集《太医局诸科程文格·卷八》:“方其为母也,冲任通盛而为妊子之期;逮其怀躯也,血气温充而为寿胎之本。”虽用“怀躯”,但该问题及答案都是从《脉经》的内容申发而来的。

宋以后其他医书偶见“躯”字用例,亦都是引文。

《金匮要略》为“汉张仲景述,晋王叔和集,臣林亿等诠次”之作,张仲景生活在东汉末年,而王叔和为晋人,二人恰好都处在“作躯”“怀躯”等词较为流行的时代,加之有王叔和《脉经》为旁证,因此应当可以确定吴迁本的“作躯”是《金匮要略》官刻原貌,而邓珍本的“受胎”则为向通俗易懂方向改动的结果。

未完待续……

除了书名与标志性词语,还将有什么关键证据能够进一步敲定“吴迁本更接近北宋原貌”这一事实?今后开展研究,用哪个版本更为合适?

敬请关注本文下篇。

参考文献:

[1] 真柳诚,梁永宣,段逸山,邹西礼.《金匮要略》的成书与现存版本问题[J].中华医史杂志,2009(06):363,封4.

[2] 段逸山,邹西礼.明洪武钞本《金匮要略方》[M],上海:上海科学技术文献出版社,2011.

[3] 张仲景.金匮要略方[O].上海图书馆藏明洪武二十八年吴迁抄本.

[4] 张仲景.新编金匮方论[O].北京大学图书馆藏元后至元六年邓珍刊本.

[5] 脱脱.宋史[M].长春:吉林人民出版社,1995.

[6] 王叔和.脉经[M].北京:科学技术文献出版社,2010.

[7] 成无己.注解伤寒论[M].北京:人民卫生出版社,2004.

[8] 司马迁.史记[M].长春:吉林大学出版社,2014.

[9] 段玉裁.说文解字注[M].南京:凤凰出版社,2015.

[10] 周一谋,萧佐桃.马王堆医书考注[M],天津:天津科学技术出版社,1988.

[11] 沈澍农.敦煌吐鲁番医药文献新辑校[M].北京:高等教育出版社,2016.

[12] 高楠顺次郎.大正新修大藏经[M].东京:大藏经刊行会,CBETA,T12n0350,0191b22。

[13] 陈寿.三国志[M].北京:中华书局,2006.

[14] 王叔和.脉经[M].北京:人民卫生出版社,1956.

[15] 何大任.太医局诸科程文格[M].北京:中国中医药出版社,2015.

校对:东皇歧医

编辑:西瀛白衣

转自 从心堂主 羊山皇经会微信公众号https://mp.weixin.qq.com/s/_lsTTTb2cfAwOIvpGX3FOw

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论