三甲

三甲

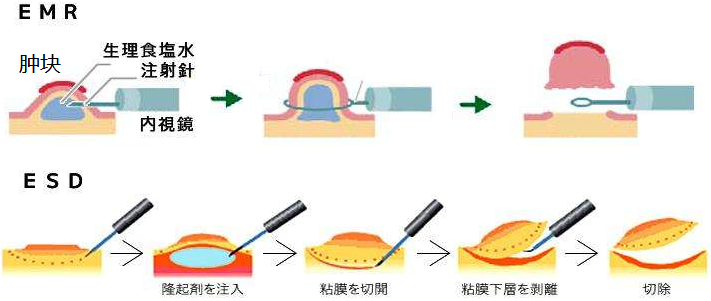

EMR和ESD手术有什么区别

EMR(内镜下黏膜切除术)和ESD(内镜下黏膜剥离术)都是用于治疗胃肠道病变的内镜手术方法,二者主要有以下区别:

一、手术适应证不同

1. EMR:

- 主要适用于直径较小(一般小于2cm)的胃肠道平坦型病变,如早期癌、腺瘤等。

- 对于一些较大但形态较为规则、边界清楚、预估能够完整切除的病变也可尝试。

2. ESD:

- 可用于切除直径较大(通常大于2cm)的病变。

- 对于形态不规则、边界不清晰、侧向发育型病变以及部分早期癌等具有更高的切除率和根治性。

二、手术操作方法不同

1. EMR:

- 通常先在病变边缘进行黏膜下注射,使病变隆起。

- 然后用圈套器将病变套住,接通高频电流,将病变完整切除。切除方式相对简单直接。

2. ESD:

- 同样先进行黏膜下注射,使病变隆起。

- 接着使用特殊的内镜刀具(如IT刀、Hook刀等)沿病变边缘逐步环形切开黏膜,再将病变从下方的肌层慢慢剥离下来。操作过程更加复杂精细,对医生的技术要求更高。

三、手术风险及并发症不同

1. EMR:

- 风险相对较低。常见并发症主要有出血、穿孔等,但一般发生率相对较低且程度较轻。

- 由于切除范围相对较小,对胃肠道的损伤也较小,术后恢复较快。

2. ESD:

- 手术时间较长,风险相对较高。出血和穿孔的发生率相对EMR较高,尤其是在切除较大病变时。

- 一旦发生穿孔,可能需要内镜下夹闭或外科手术干预。但对于合适的病变,ESD能够实现更彻底的切除,降低复发风险。

四、术后病理评估不同

1. EMR:

- 由于切除的组织往往较浅且可能不完整,对病变的病理评估可能受到一定限制。

- 有时难以准确判断病变是否完全切除以及切缘是否干净。

2. ESD:

- 能够切除较深的病变组织,提供更完整的病理标本,有利于准确评估病变的性质、浸润深度、切缘情况以及是否有淋巴结转移风险等,为后续治疗提供更可靠的依据。

本文是秦耿版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论