精神疾病的病因究竟是什么,治愈精神疾病敢问路在何方?

目录

1、为什么说精神疾病的病因是病理性记忆?

2、如何破案找到每个精神疾病的病理性记忆?

3、如何挖掉病根治愈精神疾病?

大多数精神疾病疾病反复发作,不易根除,危害极大,给个人、家庭和社会造成沉重的负担。然而目前临床上对此类疾病的治疗效果并不理想,反复发作的原因是目前最常用的药物治疗手段只是神经递质的改变,对症治疗,没有针对病因治疗。如果开发新型有效的针对病因治疗手段,彻底治愈精神疾病的可能性就有可能变为现实。

1、为什么说精神疾病的病因是病理性记忆?

人类在遭遇灾难性事件或吸食成瘾性物质(毒品、酒、烟)或行为成瘾(游戏瘾、赌博瘾等)后会产生强烈、持久的病理性情绪记忆,这种病理性记忆异常顽固、伴随终生,给人类造成极大的痛苦,进而引发一系列严重的精神心理疾病,如创伤后应激障碍、恐惧、药物成瘾、行为成瘾以及焦虑抑郁等。

心理学家、人格分析心理学的创始人荣格曾说:你的潜意识正在操控你的人生,你却称之为命运。比如面临人生的转折点时,为什么人们会有不同的选择?荣格认为这不是注定的“命运”,而是因为每个人“潜意识”里的内容不同。而且,荣格还说,“当潜意识被呈现,命运就被改写了”,简单来说,他认为如果个体能够意识到自己“潜意识”里的内容,就能改变命运。

那么,精神障碍或者心理障碍的主要病因到底是什么?许多精神科医师和临床心理治疗师在系统化、精准化精神科药物治疗和临床心理干预中发现,竟然是后天的心理社会因素,是患者后天形成的病理性记忆!而且,这个发现不是一种猜测和假说,而是来自于实实在在的临床实践。

那到底什么叫做病理性记忆?躯体疾病上的病理性改变好理解,简单来说就是机体组织上有损伤、感染等异常。但难道,记忆也会出异常吗?

陆林,男,汉族,1966年9月出生

2015年,国内中科院院士、精神医学领头人陆林教授报告了一种消除病理性记忆的新方法:人类在遭遇灾难性事件,或吸食成瘾性物质后,会产生强烈而持久的病理性情绪记忆;这种病理性记忆异常顽固,给人类造成极大的痛苦;还引发一系列严重的精神心理疾病,如创伤后应激障碍、恐惧、药物成瘾以及焦虑抑郁等。而陆林教授课题组对成瘾动物、成瘾者进行了实验,发现了一种方法,能对病理性记忆进行“记忆再巩固”,消除成瘾疾病的心理渴求。

2021年,北大的陈玟君等人也发布了相关文章,揭示了印迹细胞在病理性记忆中的作用。

只不过,上面2篇论文主要讨论的是成瘾疾病和创伤后应激障碍。

所以简单来说,我们可以把“病理性记忆”理解为:导致个体出现精神症状或者心理症状的记忆。“一朝被蛇咬、十年怕井绳”,“一朝被蛇咬”这件事让人产生了强烈的恐惧记忆,看到跟蛇相似的东西就害怕,认为无害的绳子就是剧毒的毒蛇。这里的“一朝被蛇咬”就相当于一个病理性记忆,导致了“十年怕井绳”这个恐惧症状长期伴随的结果。烧伤过的孩子怕见火,这是被火吓成这样的。

何日辉教授认为,精神障碍或者心理障碍患者的病理性记忆不会这么简单,也不会这么单一,而是非常多、非常复杂。成瘾疾病和创伤后应激障碍中,患者的部分病理性记忆是非常明确的,患者记得,其家人也知道。相比之下,抑郁症、双相障碍、精神分裂症患者的病理性记忆是更隐蔽的。患者有很多病理性记忆是在婴幼儿、儿童时期形成的,随着时间推移,这些记忆没有消失,而是隐藏在内隐记忆层面。这从外显记忆层面(也就是患者和家人记得的事)无法解释,很多精神科大夫和心理卫生从业人员又意识不到内隐记忆层面的存在,最后就归结为基因遗传。如果是这样的话,希望父母们能够与时俱进,学习前沿的精准精神心理学知识,拓宽自己在婴幼儿记忆方面的认知边界,别再以为孩子小就不记事。

情绪对记忆的影响一直是心理学、脑科学等领域的热门研究话题。研究证实,情绪对记忆有时会起促进作用,有时则会起妨碍作用。情绪对记忆的准确性也有不可忽视的影响。从孩子呱呱坠地起,甚至还在娘胎里时,父母就要尽力掌握真正科学的、有智慧的家庭教育方式,尽可能减少孩子在成长过程中形成病理性记忆,达到预防精神疾病的作用。

何日辉,男,汉族,1973年10月出生

一个沉重的事实是,大脑似乎更喜欢“收藏”我们曾经历的悲剧时刻。恐怕很多人都有过在某个午夜或清晨梦醒,脑海中持续滚动的梦境触发了一个被扭曲、已过去甚至淡忘的悲伤事件。在这样的时刻下,他们仿佛重新回到过去的场景中,变回了那个脆弱、被攻击的人,直到一小段时间后才能从中脱离。

2、如何破案找到每个精神疾病的病理性记忆?

那为什么国内外精神医学早就发现“病理性记忆”的存在了,却一直局限于成瘾疾病和创伤后应激障碍的研究?

人类在遭遇灾难性事件或吸食成瘾性物质后会产生强烈、持久的病理性情绪记忆,这种病理性记忆异常顽固、伴随终生,给人类造成极大的痛苦,刺激因素明显,进而引发一系列严重的精神心理疾病,如创伤后应激障碍、恐惧、药物成瘾以及焦虑抑郁等。此类疾病反复发作,不易根除,危害极大,给个人、家庭和社会造成沉重的负担。然而目前临床上对此类疾病的治疗效果并不理想,亟须开发新型有效的治疗手段。

为什么还是找不到常见精神心理障碍的真正病因?为什么治愈率还是很低?

有很大一部分的原因,是因为主流心理学也停留在人的外显记忆层面(简单来说,就是人们能想起来的记忆),无法深入到人的内隐记忆层面(简单来说,就是人们意识不到的记忆层面),找不到真正的病因。

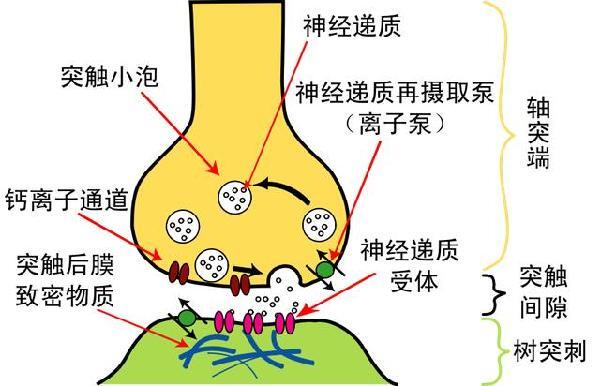

大脑的最小工作单位是神经细胞。由细胞体、树突、轴突(也称为神经纤维)等三部分组成。树突接收到的信号传到轴突的中间,然后汇集到轴突末端。最后再将信号传递给其他神经细胞的树突。轴突里有一种由胶质细胞构成的皮膜,称为髓鞘,能够加速轴突中信号传递的速度。它们通过发放电信号并将其转化为化学信号(神经递质)来实现信息的传递交流;这种交流不是直接指导式的,更像是一种投票的方式,因此我们可以通过改变少数关键脑区的神经元电活动,而影响整个大脑活动。

德国科学家奥托·勒维(Otto Loewi)和英国科学家亨利·戴尔(Henry Dale)发现,有一些突触是通过化学物质传递神经信号的,他们因此在1963年获得了诺贝尔生物学或医学奖。而这个担任神经细胞与神经细胞之间的信使的化学物质,就是神经递质。

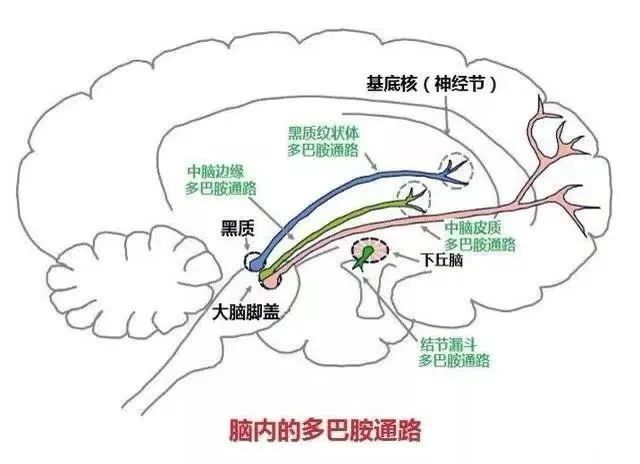

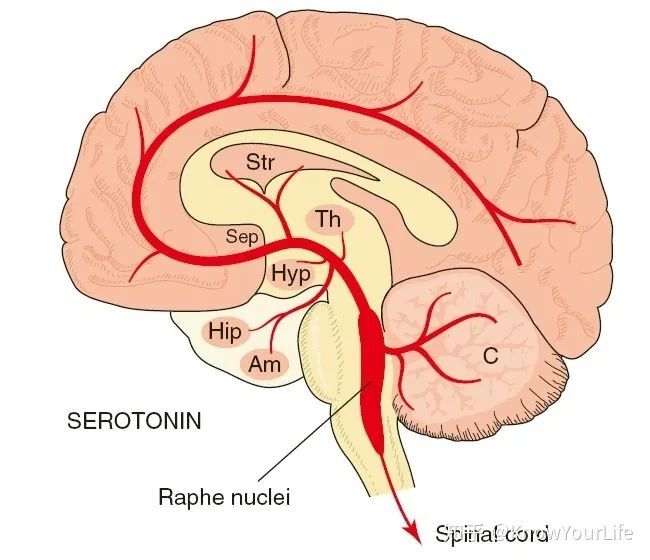

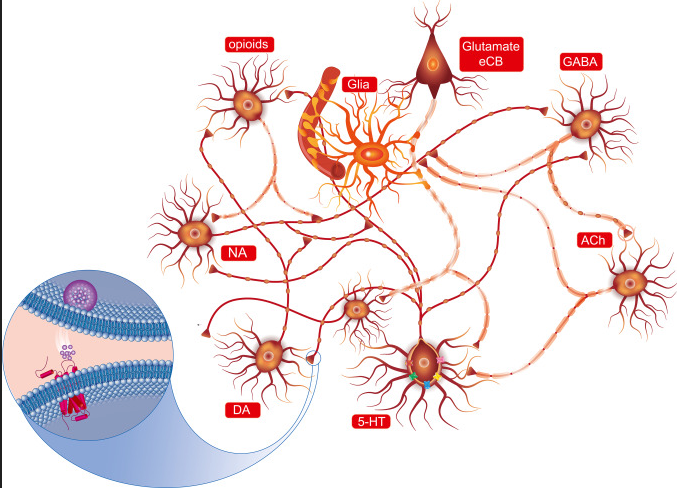

神经递质具有抑制和兴奋的作用。大脑里的细胞用它与其他细胞进行沟通和信息交换。没有神经递质,我们的记忆、快乐、欲望、学习能力等等都不可能以现在的形式存在。在神经细胞之间传递信息的神经递质种类共有100种左右,最常见的神经递质有七种:多巴胺、血清素(5-羟色胺)、去甲肾上腺素、乙酰胆碱、谷氨酸、GABA(γ-氨基丁酸)和内啡肽。

氨基酸(最基本的神经递质)

●谷氨酸——具有代表性的兴奋性神经递质

●γ-氨基丁酸——具有代表性的抑制性神经递质

●甘氨酸——抑制性神经递质

【儿茶酚胺类】

●多巴胺——兴奋性神经递质,与快感、干劲相关

●去甲肾上腺素——兴奋性神经递质,与愤怒、干劲相关

●肾上腺素——兴奋性神经递质,与恐惧、干劲相关

【吲哚胺类】

●5-羟色胺——对安定神经等起到调节作用的神经递质

●褪黑素——与睡眠等生物钟相关

【麻醉物质】

●胺多酚——减轻疼痛、带来幸福感

●脑啡肽——减轻疼痛、带来幸福感

神经递质到底对每个神经细胞起到什么作用,是由受体(receptor)决定的。受体一般位于突触后膜。其实受体就是一个位于细胞膜上的窗户。这个窗户是半自动的,一般是锁上的,只有在特定的情况下才会打开。当它打开时,它会选择性地让细胞外的一些离子(比如说带负电荷的氯离子或是带正电荷的钙离子、钾离子)通过它进入细胞内,使得细胞内外的电压差发生变化。

谷氨酸的某一种受体碰上一个谷氨酸的时候,这种受体会瞬间被激活,它的结构会产生变化,使其形成一个通道,让带正电荷的钙离子迅速涌入细胞里。想象一小块细胞膜上,同时有成千上万个这样的受体被激活,那就会有成千上万个钙离子涌入,瞬间让膜电位变得更正。这样就会在神经细胞里产生一个动作电位。这种被激活就会产生动作电位的受体,被称为兴奋性的受体(excitatory receptors),其对应的神经递质也是兴奋性的。

因为每种受体的结构不同,它不仅可以选择特定的离子使用它穿过细胞膜,还可以指定特定的方向。比如,GABA的受体就不会允许钙离子进入细胞,相对地,它让带负电荷的氯离子流入细胞内,同时让带正电荷的钾离子离开细胞。当大量的GABA受体被激活时,膜电位瞬间就会变得更负,这样细胞就不会被激活了,动作电位也不会出现。这种受体就是抑制性的受体(inhibitory receptors),也使得其对要注意的是,并不是所有神经细胞之间的沟通都靠神经递质。

突触分两种:一种是上面提到的化学突触——宽度大概有20到40纳米,靠神经递质来传递信息;还有一种是电突触——宽度只有2到4纳米,可以直接用电来传递信息。

这两种突触各有各的优点。电突触最大的优点是传播信号的速度更快,所以电突触一般会在特别需要急速反应的功能上出现,比如说反射反应。如果你一脚踩上一颗图钉,你的脚会快速离地来自动防卫。从脚到脊髓,全程就靠电突触,所经过的突触数量不超过五个。

但不能让神经系统全都用电突触,因为它有个致命的缺点,那就是“缺乏增益”。什么意思?就是经过电突触的信号强度要么不变,要么变小。一个信号从这头送到那头,往往要经过成千上万个突触,要是大部分强度都在路上被损耗,那沟通效果也太糟糕了。而化学突触在人类大脑里更加常见,也更加灵活,可以增益,也可以减益,它们的类型丰富,搭配起来能够有奇效。

脑的每部分都具有不同的作用,负责不同的事务。因此,同样的信息传到脑的全部范围是完全没有必要的。相反地,这样做只会导致信息过多,影响脑的正常运转,而导致脑功能瘫痪。例如,癫痫病就是因为信号传递过多引起的。而神经细胞将电信号转换为化学信号后是否要传给下一个神经细胞,就可以由脑统一调控安排了。

化学信号里有抑制信号的部分,能将神经细胞内的必要电信号传到下一个神经细胞,而没有必要传递的信号,则被中途消灭了。将电信号转换为化学信号可以将必要的信号只传递至合适的部分,这样才能完成更复杂的信息传递功能。

多年来,据说人脑有1000亿个神经细胞或神经元,但是2015年,巴西神经科学家苏珊娜•埃尔库拉诺-乌泽尔经仔细评估后发现,这个数字似乎应该是86亿,每个神经元的树突多达40万条,而神经元之间的连接多达万万亿个。这形成了一个巨大且复杂的神经网络,我们的一切——情感、记忆,甚至对“我”的自我意识本身——都由此产生。精神疾病是大脑神经元之间的连接障碍,出现病理性记忆。

在寻找神经递质的时候,都遵循以下三个条件:

条件一:神经递质必须是在突触前膜合成的,并在前膜中集中保存在一个个小袋子里。

条件二:当神经细胞受到刺激后,神经递质会从突触前膜释放到突触间隙里。

条件三:在神经递质被突触前膜释放后,能够作用于突触后膜,并引起突触后膜的变化。而且,在发挥作用后,作用会自动并迅速地终止(而不是赖在那儿不走)。

AI(Artificial Intelligence,简称AI,即人工智能)的大咖今年的诺贝尔化学奖得主之一德米斯•哈萨比斯(Demis Hassabis)说,未来十年几乎所有的病都能治了。

德米斯是英国人,爸爸是希腊和塞浦路斯的混血,妈妈是新加坡华人。他4岁就开始下国际象棋13岁就达到了大师水平,他多次成为英国少年队的队长,他16岁就被剑桥大学计算机系录取,20岁就毕业了。毕业后不久就创办了自己的游戏公司,做了好几个爆款游戏,很快就财务自由了。

德米斯对AI特别的痴迷,在一个访谈里面呢他解释了痴迷AI的原因他认为人类的大脑是一个非常强大的工具,人类所有的发明创造全都是由大脑完成的。但是,随着数据量的爆炸人类的大脑已经无法处理这么多的数据了,德米斯就想能不能搞一个加强版的大脑来处理海量的数据,从而加快科学研究的速度呢?为了更加深入的了解AI他29岁就进入伦敦大学攻读神经科学博士学位,希望了解大脑究竟是如何工作的,从而更好的去研究AI。博士毕业之后不久,2010年他就创办了大名鼎鼎的Deepmind。这个Deepmind就是2016年3月,研究出的阿尔法狗以4:1的战绩,战胜了围棋界顶尖高手李世石的那个公司。2014年谷歌出了4亿美元收购了Deepmind,德米斯不仅又大赚了一笔,而且为他的研究获得了源源不断的资金支持。2017年咱们国家的围棋大师柯洁不服气,也跟阿尔法狗下了几场结果也输了。

德米斯就在一个访谈里说当时他就觉得AI能打败人类真的是不可思议,毕竟过去已经有几百万人用了几千年积累了大量的下棋的技巧和经验,没想到阿尔法狗没有训练多久就把人类给击败了。

后来,德米斯又突发奇想说这阿尔法狗是用人类的棋谱训练出来的,说白了就是在人类的招数上做了一些升级,有没有可能不让AI学习人类的下棋方法,让AI自己从零开始琢磨应该怎么下围棋,看一看AI能不能发现一些人类从来没有发现的奇招?

于是2017年10月19日凌晨,在国际学术期刊《自然》(Nature)上发表的一篇研究论文中,谷歌下属公司Deepmind报告新版程序AlphaGo Zero:从空白状态学起,在无任何人类输入的条件下,它能够迅速自学围棋,并以100:0的战绩击败“前辈”。这个zero的意思就是从零开始。

结果AlphaGo Zero这个AI系统花了3个小时就搞明白了围棋该怎么下,花了19个小时就学会了一些进阶的技巧,花了,70个小时就打败人类了。3天之后AlphaGo Zero打败了之前打败李世石的那个阿尔法狗,而且比分是100:0横扫。

很多报道AlphaGo Zero的出招非常的奇葩,因为大家之前从来没有见过这些招,这就说明AlphaGo Zero确实发现了很多人类没有发现的招数。这就让德米斯更加的确定AI是可以用来做科学研究的。为什么这么认为呢?你想科学研究的目的是啥,他不就是发现之前别人没有发现的规律吗?AlphaGo Zero既然能发现人类几千年都没有发现的下围棋的奇招,他应该也有能力在科学上发现人类没有发现的规律。后来这个德米斯就把AI用在了蛋白质的研究上。

为什么要研究蛋白质呢?因为人的身体基本上就是由蛋白质组成的,想要治疗更多的病,那就必须把所有的蛋白质都研究明白。

研究蛋白质的序列和折叠结构是一个非常费时间的工作,把一个蛋白质研究明白,需要一个优秀的博士生花5年时间,但是,需要研究的蛋白质一共有2亿个。所以,如果一个人研究就需要花10亿年,如果一万个人研究,也需要花10万年。更何况全世界可能都没有一万个能做这种研究的人,所以说用人来研究肯定是太慢了。

于是,德米斯又做了一个AI系统名叫AlphaFold, fold就是折叠的意思。这个系统的作用就是用来预测蛋白质的折叠结构,2021年AlphaFold的第二个版本(AlphaFold2)就可以非常准确的预测蛋白质的折叠结构了。

AlphaFold2能够精确预测氨基酸之间的距离和结构,极大地推进了蛋白质结构研究,节省制药时间和成本,同时也帮助科学家理解生命的结构和进化历史。

于是德米斯就把2亿个蛋白质全都研究明白了,而且还把研究的结果给开源了,也就是共享给全世界。这个访谈的主持人就问他说,你花谷歌的钱做研究结果,就这么把研究结果免费共享给全世界了,谷歌没有说你吗?德米斯说谷歌在这方面非常的开放,他们支持我的做法那正是因为阿尔法。

2024年10月9日,在瑞典斯德哥尔摩举行的2024年诺贝尔化学奖公布现场,屏幕显示奖项得主美国华盛顿大学的戴维•贝克(David Baker)、英国伦敦谷歌旗下人工智能公司“深层思维”的德米斯•哈萨比斯(Demis Hassabis)和约翰•江珀(John M. Jumper)。瑞典皇家科学院9日宣布,将2024年诺贝尔化学奖授予三名科学家,以表彰他们在蛋白质设计和蛋白质结构预测领域作出的贡献。David Baker是美国华盛顿大学的生物化学教授,同时也是蛋白质设计研究所的所长。他在计算生物学领域有着深入的研究,特别是在蛋白质折叠和设计方面。Demis Hassabis和John Jumper则是来自英国伦敦人工智能公司谷歌DeepMind的科学家,他们开发了一种名为AlphaFold2的人工智能模型,这种模型能够预测大约两亿种已知蛋白质的复杂结构,并且已被全球200多万人使用。

德米斯获得了今年的诺贝尔化学奖,今年他只有48岁。一般来说,获得诺贝尔奖的人都是特别的老。德米斯不是搞化学的而且这么年轻就获得了诺贝尔化学奖,根本原因就是他利用了最强大的工具AI。所以说会用AI的人对不会用AI的人他就是降维打击,各行各业都是这样。了解了戴尼斯的经历之后,我们再来看看德米斯最新的预判,那在最近的一次访谈里面他做了两个预判:第一就是未来十年里几乎所有的病都能治愈了。这个观点,跟知名的AI公司TH的创始人戴瑞奥的观点是类似的。所以估计,这个预判大概率是靠谱的。第二,AGI也就是通用人工智能这几年呢,应该是来不了的,估计需要10年左右才能到来。

那这期间呢,还需要两到三次的重大的科技突破,之前open AI的CEO山姆奥特曼总是说5年之内AGI就会到来。那这段时间,他就不再提这个观点了。所以说,估计德米斯的观点应该更加的靠谱。虽然AG会比之前预想的晚一点到来,但是未来10年AI一定是高速发展。所以你作为个人,如果不会用AI作为企业,如果不会用AI赋能业务,作为投资者,如果你不会投资AI的话,你就会错过一个巨大的机会,甚至可能被时代淘汰。

人类就彻底相信人工智能的无限可能。科学家们看到了人工智能的发展希望,商人们看到了人工智能世界里的黄金宝库,普通的吃瓜群众看到了人工智能正要和自己的生活悉悉相关……

主流的心理学流派有400多种,但它们对心理障碍的根源说法不一。比如,一个患者出现了严重的抑郁症状,生活不能自理,上厕所都要人抱着去。精神分析流派会说这是“退行”,是因为婴幼儿时期某个阶段的欲望得不到满足。而认知行为流派可能会说,这是患者出现了习得性无助,产生了“无论自己做什么都不能改变现状”的错误认知,所以导致了强烈的抑郁情绪和消极的行为。

何日辉说“抑郁症、双相障碍、精神分裂症等精神心理障碍的主要病因是后天形成的病理性记忆”,还有一个更加坚实的事实支撑:大量病例的临床实践;说得具体一些,已经通过找到、修复病理性记忆,帮助大量患者真正走向康复!

目前,在临床深度心理干预中,已经可以通过深度催眠进入个体的内隐记忆层面,找到精神心理障碍患者的病理性记忆,然后由经验丰富的创伤修复师进行高效化的修复,患者的病情迅速缓解。负面情绪导致记忆减退的人往往有一个特点,就是他特别关注的事情,很容易成为让他焦虑的事情,他会对此事细节记得很清楚,而除此之外的其他事情却总记不住。

我们的记忆力是有限的、容量是恒定的。当我们过多关注某一点时,其他方面的记忆力便会相应减少。现代社会中,中年工作压力大,往往将过多的精力用在了工作中,对其他事情的记忆力便会相应减少,因此生活中便会出现丢三落四的情况;若平日里大部分事情都不用大脑来记忆和存储,而是借用一些记事本、电子产品等,大脑的记忆力也会相应有所退化。

3、如何挖掉病根治愈精神疾病?

2015年《Nature Communications》(《自然通讯》)发表了北京大学第六医院陆林教授课题组的研究论文“A novel UCS memory retrieval-extinction procedure to inhibit relapse to drug seeking”(“一种新颖的非条件性刺激唤起-消退模式能够抑制药物渴求的复发”)。北京大学博士研究生罗宜孝和助理研究员薛言学博士为本文的共同第一作者,陆林为通讯作者。该论文指出非条件性刺激唤起——消退这一全新的心理学范式能够广泛、彻底地抹除恐惧、焦虑和药物成瘾等病理性情绪记忆。

陆林研究组在前期研究中巧妙地借助记忆再巩固和消退的原理,运用条件性线索唤起-消退心理学范式,有效地消除了成瘾动物和成瘾者对于药物的心理渴求,从而明显降低其复吸的风险,该成果发表于2012年Science杂志上。

在此研究基础上,陆林研究组继续深入探索,开发出非条件性刺激唤起-消退模式,这一全新的模式可更加彻底、有效地抹除所有相关的病理性记忆,且对于久远的病理性记忆具有同样显著的抑制作用。该课题组进一步探究了这一作用的神经机制,发现这种非条件性刺激诱导的唤起-消退范式的神经生物学作用过程是通过调控杏仁核脑区的离子型谷氨酸受体内吞而实现的。

陆林研究组的这一开创性研究成果能够广泛、有效地消除病理性记忆的维持和再现,破除了病理性记忆无法抹除的魔咒,攻克了创伤后应激障碍、药物成瘾等病理性记忆相关精神疾病无有效治疗方法这一医学难题,也为其他精神疾病的临床治疗提供了新的思路。

当患者主要的病理性记忆得到修复,建立起高逆商,家庭系统也得到改善(相当于父母的病理性记忆得到修复),患者的“命运”就被改变了。

何日辉教授认为,精准精神心理学已经发现,只要精神心理症状背后的病理性记忆得到修复,双相障碍、甚至是精神分裂症,都是可以真正康复的。

认知行为治疗,深度催眠下抹去病理性记忆就可以修复创伤,恢复精神健康。

原来是Lucy通过深度催眠,深入到患者的内隐记忆层面,找到了症状背后的病理性记忆,并进行了高效修复。

病理性记忆障碍可能由多种原因引起,如抑郁症、双相障碍、精神分裂症等各种精神障碍、神经系统退行性疾病、脑外伤、脑炎等的病因。利用深度催眠进入患者的内隐记忆层面后,可以发现她“患病”的背后其实有叠加性心理创伤事件,可在幼儿时期遭受的心理创伤事件有关。这样,患者的病理性记忆被激活的同时,也能快速得到疗愈,病情迅速缓解,父母也有很大的提升,创造更好的家庭环境“土壤”。

在系统化、精准化临床心理干预的过程中,何日辉深入到双相障碍患者的内隐记忆层面,精准化地找到症状背后的病理性记忆,并且高效化地修复。进行修复以后,患者脱胎换骨般的变化,症状会大幅度缓解,甚至消失,然后能快速撤药,回归校园或社会。

2018年,日本生物学者、1987年诺贝尔生理学、医学奖得主利根川进通过实验发现,产生记忆的神经环路与事后负责回忆的神经环路并非同一条,而且,新的记忆会在两个脑区同时形成。利根川进通过小鼠实验发现,有一些记忆虽然被储存在神经元里,但不能自发地激活。而注射一种特定细胞蛋白后,被隐藏的记忆会恢复到意识层面。

希望陆林、何日辉这些精神医学界的探索者的努力能结合一些机遇,让精准精神心理学成为一门“显学”,令更多人意识到常见精神心理障碍的真正病因是病理性记忆。

鱼的记忆只有七秒,再痛苦的事老鼠最多的记半年;而人的记忆却拿得起放不下,总是耿耿于怀………现在好了。中国科学家已经可以把人脑中不好的记忆定点删除,并可以在群体中应用,删掉负面记忆,只剩岁月静好。

脑神经科学家通过药物注射,可以在不损害大脑的前提下抹去老鼠脑中的长期记忆。北京大学神经科学研究所万有研究员与伊鸣教授团队利用基因编辑技术,在实验大鼠的脑中实现了特定记忆的精准删除。“把一种药物注射到储存记忆的脑区域,就能抹去老鼠记忆。用这种方法可以抹去老鼠的长期记忆。”就像从计算机硬盘上抹去数据一般。而且,从大脑中抹去记忆并不妨碍老鼠重新学习、获得记忆的能力,就像被格式化的电脑硬盘还可以重新使用。相关研究成果近日发表于《科学》子刊《科学进展》。

美国科学家把一种名为“ZIP”的化学物质注射入老鼠脑部的海马体,削弱老鼠脑部海马体内的细胞之间联系,从而成功清洗了老鼠的记忆,让实验老鼠不再避开旋转平台的“震荡区”。 人的大脑中的记忆甚至是可以被分成一小段一小段,然后自由进行增添、删减或编辑。这听起来仍然像是科幻小说,但研究人员相信有朝一日将可能出现效果非常显著的记忆清除药。

无论是对我们还是任何其他动物而言,没有记忆,就没有学习。记忆是新神经回路的形成。记忆分为长期记忆和短期记忆,用计算机作比喻,中央处理器或cpu就是内存(短时记忆)、硬盘(长期存储)就是大脑皮质。海马体负责判断哪些短期记忆是否可以成为长期记忆。审查原则:这件事是不是对生存有不可或缺的意义。怎样把知识记住,短时记忆变为长期记忆:通过欺骗海马体——重复。

当一个人的大脑当中形成了长期记忆以后,会产生一个东西,叫作LTP(LTP:long-term potentiation),即长时程增强作用。什么叫LTP?:LTP是指刺激海马体时,神经元之间的连接会增强,人的记忆力也随之提高。需要反复刺激海马体,才会产生LTP。实验证明:被剥夺了LTP的动物无法产生记忆。压力会抑制LTP的产生。

在寻找能产生 LTP 的分子的过程中,两位“明星”分子脱颖而出,其中之一便是PKMzeta(蛋白激酶Mzeta)。2006 年的一项研究表明,阻断PKMzeta会导致大鼠失去对地点的记忆,这一发现让科学界为之轰动。

然而,这一理论并非无懈可击。首要难题在于PKMzeta的寿命相当短暂。其次,虽然PKMzeta 是根据需要在细胞中产生的,但它必须找到合适的突触。研究表明,PKMzeta 与另一种名为 KIBRA(肾脏和大脑表达的适配蛋白)的分子一起工作,后者附着在学习过程中激活的突触上,精准地“标记”了学习过程中被激活的突触,为记忆的巩固奠定了基石。

2013年的两项研究表明,缺乏PKMzeta的基因工程小鼠仍能形成长期记忆,而用于阻断PKMzeta的ZIP(zeta-抑制肽)则能抹去这些记忆,暗示PKMzeta需与其他分子协同作用。

研究人员采用了两种不同的分子策略,精准地阻断了PKMzeta与KIBRA之间的相互作用,而不影响PKCiota/lambda与KIBRA的结合。实验结果显示,这两种阻断剂均能逆转正常小鼠的LTP并损害其记忆,但对缺乏PKMzeta的工程小鼠的记忆存储却毫无影响。所以,在构建持久记忆的过程中,可能存在着一种灵活的分子逻辑,它能够通过不同的组合和方式来实现目标。无论是PKMzeta、CaMKII还是其他未知分子,关键在于揭示这种逻辑,从而找到精准干预记忆的正确途径。”

我们人类在不同的心情下,你的代谢是能够改变,而代谢改变前提是基因的表达发生了改变。冥想8天就可以提高人体免疫力,2011年哈佛大学的莎拉·拉扎尔(Sara Lazar)在《精神病学的研究》杂志上发表的文章,她和她的团队通过实验首次证明如果连续冥想8天,就能够使得与记忆、自我意识、同理心和压力相关的大脑区域发生可测量的变化。

冥想和打坐等“内在工程”练习可以显著增强免疫系统,帮助对抗病毒或癌症或多发性硬化症等疾病。越来越多的证据表明,表观遗传变化是应激环境作用于基因组的关键机制,导致基因表达和行为的稳定变化,从而介导适应不良反应。另一方面,冥想练习可以被认为是一种环境强化的形式,相当于积极的外部刺激。因此,了解冥想是否能引发能够预防疾病和促进健康的表观遗传事件似乎是基础的。表观遗传失调的压力相关靶点的相关例子是基因。

一项研究发现,冥想练习改变了至少2209种不同基因的表达。在基因影响方面的一个例子就是下调与炎症和压力有关的基因。冥想确实有利于提高免疫力,而且与多种免疫系统紊乱相关的疾病都会有很好的舒缓和治疗的效果。

总之,实现定点清楚病理性记忆之日,就是治愈精神疾病的之时。理想变为现实为期已经不远了,天空泛着鱼肚白的颜色,朝阳在东边正在冉冉升起!

尹烨,男,出生于1979年8 月 ,哥本哈根大学博士,华大集团首席执行官。

(图片来源网络,如有侵权联系删除。 )

参考文献

1.Luo YX, Xue YX, Liu JF, Shi HS, Jian M, Han Y, Zhu WL, Bao YP, Wu P, Ding ZB, Shen HW, Shi J, Shaham Y, Lu L. A novel UCS memory retrieval-extinction procedureto inhibit relapse to drug seeking. Nat Commun. 2015 Jul 14;6:7675.

2.北大-清华生命科学联合中心陆林研究组揭示消除病理性记忆的新范式生命科学联合中心 2015年09月07日 08:51

3.“病理性记忆”是抑郁、双相等的元凶,它是怎么被发现的?到底是什么?原创 何日辉 晴日精准心理 2024年09月18日 22:00 广东

4.“病理性记忆”正在操控你或孩子的人生,会导致抑郁、双相,你却称之为“命运”!

5.原创 何日辉 晴日精准心理 2024年10月23日 22:01 广东孩子还小不记事?不!婴幼年、童年的病理性记忆是抑郁、双相的病根

6.原创 何日辉 晴日精准心理 2023年11月28日 22:00 广东如何区分正常记忆力衰退与病理性记忆障碍

7.抑郁症、双相、精神分裂症的真正病因已被破解,可为啥很多人不愿相信?

8.无忧医知 无忧医知 2024年06月04日 09:01 山东

9.“坏情绪”也是记忆力的“小偷”许红 上海中医药大学 2022年08月18日 17:57 上海

10.【英】比尔•布莱森著,闾佳译.人体简史.上海文滙出版社,2020:48-70

11.【神经递质】神经递质 静子 静无 2022年08月22日 08:55 福建

12.Black S D ,Christodoulou G ,Cole S .Mindfulness meditation and gene expression: a hypothesis-generating framework[J].Current Opinion in Psychology,2019,28302-306.

13.Sabrina V ,Loredana V ,Anna R , et al.Molecules of Silence: Effects of Meditation on Gene Expression and Epigenetics.[J].Frontiers in psychology,2020,111767-1767.

14.Science︱记忆如何被抹除?一种新的操纵记忆的神经光遗传学方法 原创 付慧敏 逻辑神经科学 2021年12月03日 15:00

15.Eva Pastalkova et al., Storage of Spatial Information by the Maintenance Mechanism of LTP.Science313,1141-1144(2006).DOI:10.1126/science.1128657

16.脑科学家终于发现了让记忆终生难忘的秘密原创 Simon Makin 酷炫脑 2024年10月11日 22:42 湖北

17.J Jumper et al. Highly Accurate Protein Structure Prediction with AlphaFold. Nature, 2021. doi: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2

18. Z Li et al. Uni-Fold: An Open-Source Platform for Developing Protein Folding Models beyond AlphaFold. In bioRxiv, 2022. doi: https://doi.org/10.1101/2022.08.04.502811

19. Z Li et al. Uni-Fold Symmetry: Harnessing Symmetry in Folding Large Protein Complexes. In bioRxiv, 2022. doi: https://doi.org/10.1101/2022.08.30.505833

本文是师建国版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论