三甲

三甲

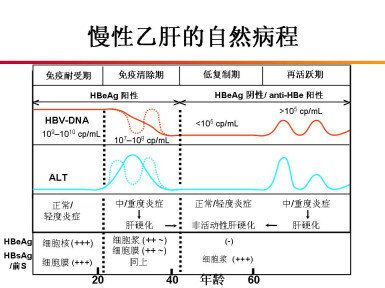

肝炎病毒

病毒性肝炎

病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的,以肝脏损害为主的一组全身性传染病。以疲乏、食欲减退、肝功能异常为主要表现,部分病例出现黄疸。

甲型和戊型肝炎病毒主要引起急性感染,经粪-口途径传播,有季节性,可引起暴发流行。乙、丙、丁型肝炎常表现为慢性经过,主要经血液传播,无季节性,多为散发,并可发展为肝硬化和肝细胞癌。

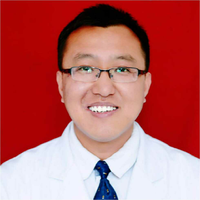

(一)病原学

图一

HBV:

结构:小球形颗粒:直径15~25nm;管形颗粒:直径22nm、长50~230nm;大球形颗粒:直径42nm。小球形颗粒和管型颗粒均只含表面抗原蛋白,不含核苷酸,在传播复制中无意义。真正起作用的是大球型颗粒,我们称为Danes颗粒,含有完整的表面抗原蛋白、核心蛋白、遗传物质核苷酸和聚合酶,是病毒复制的主体。但是数量最少。cccDNA是HBV复制的原始模板,其从肝细胞核中清除意味着HBV感染状态的终止。

抗原抗体系统:

(1)HBsAg与抗HBs:HBsAg本身只有抗原性,无传染性,HBsAg阳性反应现症HBV感染,阴性不能排除HBV感染;抗HBs在HBsAg转阴后一段时间出现,抗HBs阳性代表对HBV有免疫性,见于乙肝恢复期、既往感染、接种疫苗后;同时阳性出现在HBV感染恢复期或S基因发生变异。

(2)pre-S1和抗pre-S1:抗pre-S1感染早期出现在血液中,急性期迅速转阴提示病情好转;pre-S1阳性提示HBV复制,持续阳性提示感染慢性化。

(3)pre-S2和抗pre-S2:判断HBV复制,观察乙肝疫苗免疫效果

(4)HBeAg与抗HBe:HBeAg存在提示患者处于高感染低应答期,HBeAg消失与抗HBe产生(e抗原血清转换)代表机体由免疫耐受转为免逸激活。大量可溶HBsAg产生可能导致免疫耐受。长期抗HBe阳性代表病毒停止复制或前C基因变异不能形成HBeAg

(5)HBcAg与抗HBc: HBcAg主要存在于Danes颗粒中,HBV感染者均可检出抗HBc,HBcAg阳性代表HBV处于复制状态,有传染性;抗HBc IgM阳性提示肝炎急性期,抗HBc IgG终身维持。

(二)流行病学

同时感染:指HBV和HDV同时感染,感染对象是正常人群或未受HBV感染的人群。

重叠感染:指在慢性HBV感染的基础上感染HDV,感染对象是已受HBV感染的人群

准种:HCV感染后,在患者体内形成一个优势株为主的相关突变株病毒群。

HBV:

传播途径:血液传播:为最主要的传播途径;母婴传播:可发生在宫内传播,围产期传播和产后密切接触传播;密切接触传播:现已证实唾液、精液和阴道分泌物中都可检出HBV。

易感人群:抗HBs阴性者均易感,高危人群,新生儿,医务人员,职业献血员

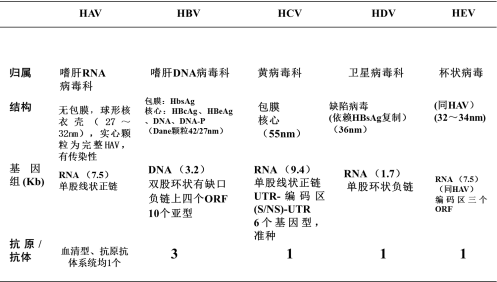

图二图三

(三)发病机制

1、甲肝:大量病毒增殖,引起肝细胞直接破坏。后期,抗原抗体复合物造成肝细胞破坏。

2、乙肝

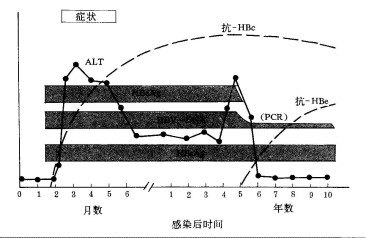

(1)免疫耐受:HBV复制活跃,

血清HBsAg、HBeAg阳性,血清

丙氨酸氨基转移酶ALT正常或升高,

临床无症状

(2)免疫清除:HBV滴度下降,

ALT升高,肝组织有炎性坏死。

(3)低复制期:HBeAg阴性,

抗HBe阳性,HBV DNA无法检测到,

ALT/AST正常,肝细胞炎性缓解,

也称为HBsAg携带状态。

(4)再活跃期:HBV DNA复制,

HBV DNA滴度和ALT升高,

图四

伴或不伴血清转换。

判断慢性化——年龄,年龄越清慢性化可能越高,其机制之一为免疫耐受。

3、丙肝:易慢性化,由于HCV RNA高度可变区的易变性,特异性的CTL不能识辨其表位,抗病毒免疫失效,这是HCV感染极易慢性化的根本原因。年轻患者慢性化率低。

(四)病理与病理生理变化

1、基本病变:肝损害为主,肝细胞坏死、气球样变性、嗜酸性变,间质增生,肝细胞再生

2、病理生理:

(1)黄疸:以肝细胞性黄疸为主,肿胀的肝细胞压迫胆小管,胆小管内胆栓形成、炎症细胞压迫肝内小胆管等均可导致淤胆。肝细胞膜通透性增加及胆红素的摄取、结合、排泄等功能障碍都可引起黄疸。

(2)肝性脑病:血氨及其它毒性物质的潴积 ,氨基酸比例失调,假性神经递质假说

γ-氨基丁酸(GABA)

(3)出血、急性肝肾综合征、肝肺综合征、腹水、感染

(五)临床表现

1、急性肝炎:起病急,有畏寒、发热、纳差、恶心、呕吐等急性感染症状,血清ALT显著升高,而无过去肝炎病史者应首先考虑甲型或戊型肝炎的诊断。黄疸型肝炎可有黄疸前期、黄疸期、恢复期三期经过。病程不超过6个月。

3、慢性肝炎:病程超过半年,或原有肝炎急性发作再次出现肝炎症状(除甲肝)。根据病情分轻重中三度,根据HBeAg阳性与否分为阳性或阴性慢性乙肝。虽无肝炎病史,但肝组织病理学检查符合慢性肝炎,或根据症状、体征、化验及B超检查综合分析,亦可作出相应诊断。

4、重型肝炎(肝衰竭):

极度乏力,严重消化道症状,神经、精神症状;有明显出血现象,凝血酶原时间显著延长, PTA<40%;黄疸进行性加深,每天TB上升≥ 17.1mmol/L;可出现中毒性鼓肠,肝臭,肝肾综合征等;可见扑翼样震颤及病理反射,肝浊音界进行性缩小;胆酶分离,血氨升高。

诊断:①急性黄疸型肝炎病情恶化,2周内出现Ⅱ度以上肝性脑病或其他重型肝炎表现,为急性肝衰竭;②15天至26周出现上述表现者为亚急性肝衰竭;③在慢性肝病基础上出现的急性肝功能失代偿为慢加急性(亚急性)肝衰竭④。在慢性肝炎或肝硬化基础上出现的重型肝炎为慢性肝衰竭。

5、於胆型肝炎:黄疸持续3周以上,并除外其它原因引起的肝内外梗阻性黄疸者,可诊断为急性淤胆型肝炎。在慢性肝炎基础上发生上述临床表现者,可诊断为慢性淤胆型肝炎。

6、肝炎肝硬化:肝组织病理学表现为弥漫性肝纤维化、假小叶(结节)形成。

活动性肝硬化:有慢性肝炎活动的表现,常有转氨酶升高、白蛋白下降。

静止性肝硬化:无肝脏炎症活动的表现,症状轻或无特异性。

(六)实验室检查

1、血常规:肝炎肝硬化伴脾功能亢进——血小板、红细胞、白细胞三少现象。

2、肝功能:

ALT:反映肝细胞功能的最常用指标。

AST:存在于线粒体中,意义与ALT相同。

ALP:肝外梗阻性黄疸、淤胆型肝炎患者及儿童可明显升高。

γ-GT:肝炎活动期时可升高,肝癌患者或胆管阻塞、药物性肝炎等患者中可显著升高。

CHE:提示肝脏储备能力,肝功能有明显损害时可下降。

PT测定:PTA<40%或PT延长一倍以上时提示肝损害严重。

3、乙肝病毒标志物检查(见P5,HBV抗原抗体系统)

4、甲胎蛋白用于HCC的早期诊断、5、影像学、组织学检查

(七)诊断(思考题)

1、流行病学资料

2、临床诊断(见临床表现)

3、病原学诊断(重点为乙肝)

(1)慢性乙肝:

1)HBeAg阳性慢性乙肝:血清HBsAg、HBeAg阳性,HBV DNA阳性,抗HBe阴性,血清ALT持续升高或组织学检查有肝炎病变。

2)HBeAg阳性慢性乙肝:血清HBsAg、HBV DNA阳性,HBeAg持续阴性,抗HBe阳性或阴性,血清ALT持续升高或组织学检查有肝炎病变。

(2)HBV携带者:

1)慢性HBV携带者:血清HBsAg和HBV DNA阳性,HBeAg或抗-HBe阳性(大三阳),但1年内连续随访3次以上,血清ALT和AST均在正常范围,肝组织学检查一般无明显异常。

2)非活动性HBsAg携带者:血清HBsAg阳性、HBeAg阴性、抗-HBe阳性或阴性,HBV DNA检测不到(PCR法)或低于最低检测限(小三阳),1年内连续随访3次以上,ALT均在正常范围。肝组织学检查显示:Knodell 肝炎活动指数 ( HAI) <4或其他的半定量计分系统病变轻微。

3)隐匿性慢性乙型肝炎:血清HBsAg阴性,但血清和(或)肝组织中HBV DNA阳性,并有慢性乙型肝炎的临床表现。患者可伴有血清抗-HBs、抗-HBe和 (或) 抗-HBc阳性。另约20%隐匿性慢性乙型肝炎患者除HBV DNA阳性外,其余HBV血清学标志均为阴性。诊断需排除其他病毒及非病毒因素引起的肝损伤。

(八)治疗

1、急性病毒性肝炎:对症及支持治疗,有自限性,一般不抗病毒,除急性丙型肝炎,尽早抗病毒治疗,早期应用干扰素可减少慢性化,加用利巴韦林口服,800~1000mg/d,可增强疗效。

2、慢性肝炎:一般治疗采用休息、合理饮食、心理平衡;然后是药物治疗

(1)改善和恢复肝功(2)免疫调节(3)抗肝纤维化(4)抗病毒:α干扰素抗HBV治疗适应证:HBV复制和血清ALT异常;禁忌证:血清胆红素升高>2倍正常值上限,失代偿性肝硬化,自身免疫性疾病,有重要脏器病变

核苷类:仅用于乙肝抗病毒治疗

3、重型肝炎的治疗:

1一般和支持疗法 :绝对卧床休息,密切观察病情。尽可能减少饮食中的蛋白质,以控制肠内氨的来源。静脉滴注5%~10%葡萄糖溶液,补充足量维生素B、C及K。静脉输入人血浆白蛋白或新鲜血浆。注意维持水和电解质平衡。

2促进肝细胞再生:胰高血糖素-胰岛素(G-I)疗法、肝细胞生长因子(HGF)、前列腺素 E1 (PGE1)。

3并发症的防治:肝性脑病的防治、上消化道出血的防治、继发感染的防治、肝肾综合征的防治。

4肝衰竭的抗病毒治疗

5人工肝支持系统

6肝移植:肝移植、肝(干)细胞移植。

肝硬化的临床表现:起病隐匿,进展缓慢,以肝功能损害和门静脉高压为主要表现,多系统受累,晚期出现多种严重并发症。(1)代偿期肝硬化:缺乏特异性,部分病人呈隐匿性过程。1)症状:较轻,缺乏特异性。2)体检:营养状况一般,肝脏轻度肿大,质地结实或偏硬 、脾脏可增大。3)肝功能检查:正常或轻度异常。(2.)失代偿期:出现肝功能衰竭和门静脉高压症为主的临床表现。

肝硬化的诊断:

主要根据:1)有病毒性肝炎、长期饮酒等有关病史

2)有肝功能减退和门静脉高压症的临床症状及体征

3)肝功能试验阳性发现

4)影像学检查发现

5)肝活组织检查见假小叶形成。

感染窗口期:HBV感染后可出现HBsAg和抗-HBs同时阴性,即“窗口期”,此时HBsAg已消失,抗-HBs仍未产生。指的是当一个人感染了乙肝病毒后,人体还没有产生乙肝表面抗体,在感染乙肝病毒后到乙肝表面抗体尚未产生之前这个阶段就是乙肝病毒感染窗口期。

Dane颗粒:乙型肝炎病毒的完整颗粒,电镜下观察,为大球形颗粒,直径42nm,由包膜与核心组成,包膜后7nm,内含HBsAg、糖蛋白与细胞脂质,核心直径27nm内含环状双股DAN、DNA聚合酶、核心抗原,是病毒复制的主体。

气球样变:由于肝细胞受损后水分增多引起肝细胞胀大、胞浆疏松化,进一步发展肝细胞胀大如球形,胞浆几乎透明,称为气球样变。

桥接坏死:指中央静脉与汇管区之间,两个汇管区之间,或两个中央静脉之间出现的互相连接的坏死带,常见于中度与重度慢性活动性肝炎

嗜酸性小体:病毒性肝炎时,一些肝细胞体积缩小,胞核固缩甚至消失,由于核酸含量减少,包浆嗜酸性染色增强,成伊红色圆形小题,称嗜酸性小体。

肝肾综合征:(功能性肾衰竭)重型肝炎或肝硬化时由于内毒素血症、肾血管收缩、肾缺水、前列腺素E2减少、有效血容量下降等因素导致肾小球滤过滤和肾血浆流量降低,引起急性肾功能不全。

肝肺综合征:重症肝炎和肝硬化患者可出现气促、呼吸困难、肺水肿、间质性肺炎、盘状肺不张、胸腔积液和低氧血症等病理和功能改变,统称为肝肺综合征。

肝硬化:各种慢性肝病发展的晚期阶段,病理上以肝脏弥漫性纤维化。再生结节和假小叶形成为特征。临床上起病隐匿、病程发展缓慢,晚期以肝功能减退和门静脉高压为主要表现,常出现多种并发症。

肝性脑病:是由严重肝病引起的、以代谢紊乱为基础、中枢神经系统功能失调的综合征,其主要临床表现是意识障碍、行为失常和昏迷。

肝性脑病的常见诱因有哪些?上消化道出血、高蛋白饮食、感染、大量排钾利尿、放腹水、便秘和使用镇静剂等。

淤胆型肝炎:除有轻度急性肝炎变化外,还有毛细胆管内胆栓形成,肝细胞内胆色素滞留,出现小点状色素颗粒。严重者肝细胞呈腺管状排列,吞噬细胞肿胀并吞噬胆色素。汇管区水肿和小胆管扩张,中性粒细胞浸润。

本文是王志斌版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论