三甲

三甲

椎间孔镜-治疗腰椎间盘突出症最微创的手术技术

腰椎间盘突出症很常见,表现为腰疼伴一边或者两边腿从上到下的牵扯痛,有的还有腿部某个区域麻木和某些肌肉没有力气。一般活动时或者之后疼痛加重,有时候走路也会受到限制。有的夜晚也疼痛,睡眠都成了问题。多数患者的椎间盘突出并不重,经过休息,腰背肌锻炼,服药,理疗,牵引等保守治疗会逐渐减轻。但也有少数患者突出较多,保守治疗无效,需要手术治疗。

目前腰椎间盘突出症的手术治疗方式有很多种。主流的手术方式按照手术创伤的大小排序,从小到大依次为:椎间孔镜下手术,椎间盘镜下手术,小开窗髓核摘除术,半椎板切除髓核摘除术,经皮钉内固定+经椎间孔通道减压融合术(TLIF )或者前路通道下减压融合术(ALIF,OLIF),最终极的是常规切开全椎板切除减压、椎间盘切除、椎间植骨融合(PLIF)、经椎弓根钉棒内固定术。其创伤大小最直观的指标就是切口长度。椎间孔镜手术切口长0.7-1.0厘米,椎间盘镜手术切口长度1.5-2.5厘米,小开窗切口长度3-4厘米,TLIF(单节段)左右各4-5厘米切口一个或者其中一边为两个2.5-3厘米小切口;PLIF(单节段)正中8-10厘米切口一个。创伤大小的内在指标就是组织剥离面的大小。它们也是依次增大的。剥离面越大越易于出血多,也越易于发生全身的反应。射频消融,臭氧注射,激光汽化减压,胶原髓核酶溶解,小针刀,椎间盘髓核切吸等等也是微创治疗,但是属于介入手术类,主要是靠针穿刺进入病灶,没有什么组织剥离,基本不出血,疗效也需要“碰运气”,所以它们不是真正的外科手术。其中“胶原酶溶解术”有可能发生神经炎造成严重的神经功能障碍,且易于造成椎管内各组织黏连而不利于后续手术治疗而被脊柱外科医生所诟病。

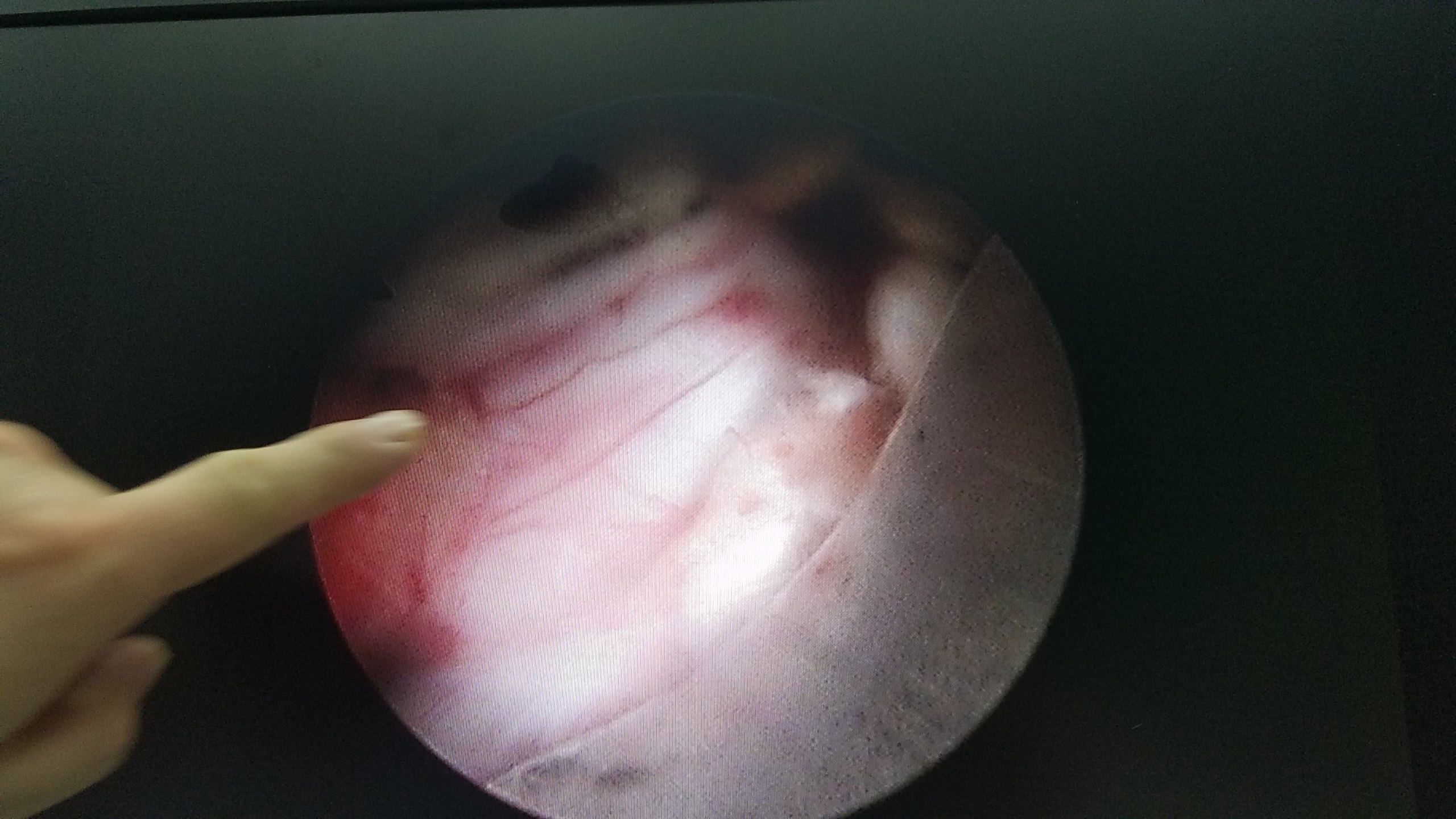

椎间孔镜手术是20多年前由美国脊柱微创治疗学会主席Dr. Anthony Yeung发明并推广的,近10年来在我国得到了广泛发展,尤其近2,3年,各级县市医院开始普及。它实际上是一个直径为7毫米左右的管道系统,前端有高清晰度的摄像头,进入椎间盘突出部位时能通过摄像头传输到显示器上的视频图像看清楚突出物、神经结构等组织,并且图像是放大6倍的,神经上的微小血管都清晰可见;脂肪颗粒在椎间孔镜下放大后看起来就像海绵。它的工作原理就像胃镜一样,所以也属于内镜。管内还有各种操作器械通过的工作通道和冲洗管道,照明用的光导纤维。相对于其他手术方式它的创伤最小,出血最少,病人承受的痛苦最小,可早期下床活动。相对于介入治疗其操作可直视,对病灶处理又最直接,所以效果最好。它适用于单纯性椎间盘突出。随着医生操作水平提高,也可以用于合并有椎管狭窄的椎间盘突出。

本文系袁泉医生授权好大夫在线(www.haodf.com)发布,未经授权请勿转载。

本文是袁泉版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论