三甲

三甲

三叉神经痛

三叉神经痛的解剖

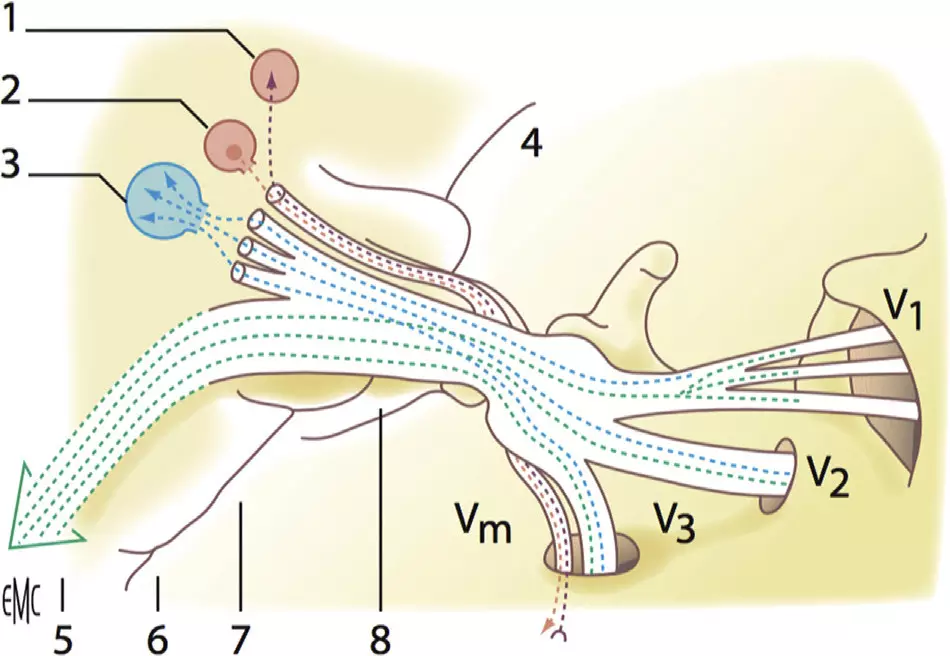

三叉神经(第五对颅神经)是两支容量相当大的颅神经,头面部前半部分的躯体感觉,包括面部,口腔,舌,鼻腔,鼻窦,天幕上的硬膜,皆由其三个分支,三叉神经眼支(V1),上颌支(V2),下颌支(V3),传输。三个分支分别经由眶上裂,圆孔,卵圆孔入颅。这些输入神经(元)的胞体在颅内汇集到一起形成了三叉神经节(Gasser's trigeminal ganglion),位于Meckel腔内(Meckel's cave)。然后由此延伸形成一整支感觉神经根进入脑桥然后联接分布三叉神经感觉复合体,形成口面部和颅部躯体感觉输入的第一级中继。三叉神经是一支复合神经因为其下颌支含有支配咀嚼肌的传出神经纤维。尽管三叉神经不含有植物(自主)神经部分,但会有来自面神经(VII)和舌咽神经(IX)的副交感神经纤维汇入三叉神经。

神经血管压迫的作用(致病)方式

神经血管压迫被认为是CTN的主要致病因[2],故而Gardner于1959年首先提出血管减压治疗CTN[3]。最近来自丹麦的一项包含135例CTN患者的回顾性研究,研究者在不了解患者病情(即疼痛位于哪侧)的情况下通过分析患者3T磁共振(MRI)提示症状侧(疼痛侧)和非症状侧都有血管压迫(89% versus 78%, P = 0.014; OR 2.4 [1.2–4.8]),而严重的血管压迫在症状侧更高发(53% versus 13%; P < 0.001; OR 11.6 [4.7–28.9]; P < 0.001)[4]。多数病例脑桥前池内压迫的血管为较大侧动脉,通常为小脑上动脉。解剖学上,压迫及压迫动脉的搏动导致三叉神经根中枢部及过渡区域(与脑桥相连的部分包括三叉神经入脑区(root entry zone , REZ),REZ区为三叉神经最薄弱的区域)脱髓鞘改变[6]。类似其他类型的疼痛,CTN可能也存在二级中枢过度敏感的病理过程,这可能涉及三叉神经脑干内的核团级三叉神经上游神经结构

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论