三甲

三甲

“百变”甲减,您都认得出来吗?

常有人问我:我很怕冷,是怎么回事?我们人类没有像兽类那样自带保暖衣,所以气温变化时,自然要通过加减衣服来保持体温恒定,这对每个人都是一样的。很多人觉得怕冷,是因为跟别人比较起来觉得自己不一样。要是在一个房间里,别人都穿着短袖衣服,而你非要套件毛衣才舒服,这样经历几次,你就会觉得自己是怕冷的。还有一种情况,就是局部发冷——有人老觉得自己手脚发凉。还有人问我:为什么中国人比美国人怕冷?我想这个观察有一定道理:我的美国邻居大冬天可以穿着短裤在雪地里遛狗(当然上身是套羽绒服的),我看着都打寒战。人怕冷是怎么回事呢?

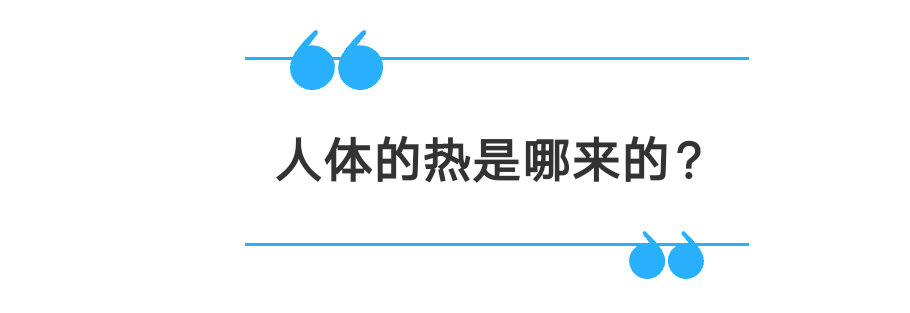

热量是能量的一种,人体各个系统运行,都需要能量的。摄入的食物,就是我们能量的来源。人体的能量需要,大概可以分成3大块:基础代谢,食物的动力效应和活动所需能量。对大部分人来说:这三大能量需要的比例大概是70%,10%,和20%。基础代谢是指一个人在安静清醒舒适没有压力的情况下,维持生命的所有器官系统运作所需要的能量,包括体温维持,心跳,呼吸,胃肠蠕动等等;食物的动力效应,是指你一吃东西,哪怕你坐着不动,人体就开始额外消耗能量;最后的20%,就是你平常走路提东西需要的能量。这是大部分人的需能比例,当然一个运动员需要的活动能量,会大大超过20%。消耗能量的一个结果就是产热。所以耗能越高,产热越高。

基础代谢率是人体耗能的最大比例,所以它的高低会影响到产热多少。健康人群里,决定基础代谢率的主要因素是去脂体重,年龄和基因。女性的去脂体重比例比男性的低,所以女性容易觉得冷(更年期妇女除外)。基础代谢率随着年龄降低:20多岁以后,每十年它降低1.5-2%。所以说小孩屁股上可以兜盆火,到中年就要穿秋裤拿保温杯了;到老年呢,就爱晒个太阳烤个火了,就是这个道理。当然大概趋势是如此,具体到个人,还是有所不同。常锻炼的人,去脂体重会保持得好,基础代谢率可能降低得慢些。

食物的动力效应也影响冷热。你有没有觉得肚子饿的时候容易觉得冷?吃顿饭后即使不添衣服也会觉得不那么冷了,哪怕就是啃了个不热的面包。这是由于食物的动力效应。为什么美国人比华人不怕冷呢?可能是他们食物里的蛋白质含量高。不同食物的动力效应有所不同:吃米面等碳水化合物,摄入的5-15%能量在饭后消耗了;蛋白质是20-35%;脂肪类5-15%。所以说你吃一碗肉后,是比吃一碗米饭觉得身上暖和的。当然,你要是吃了热的,辣的,就觉得更热了。

最后,人体活动产热,这点是显而易见的。阴冷的冬天的晚上,你要是坐着不动看电视,会不会身上感觉越来越冷?

以上所说的是健康状态。如果你一般是不怕冷的,但是最近发现明显怕冷,那就要注意了。很多疾病,包括心血管,内分泌和神经系统的病变都可以让人畏寒。下面就说一说哪些疾病会让人畏寒。

贫血。血液里红细胞含血红蛋白,负责向身体各部分输送氧气。氧气是人体代谢营养物产热必需的。贫血,就是血红蛋白量下降了,那么它输送氧气的能力也降低,人就会畏寒。贫血可以有多种原因,比如缺铁,缺叶酸,缺维生素B12,骨髓造血障碍等等。除了畏寒,人还会乏力,头晕,脸苍白等。

甲状腺功能减退(甲减)。甲状腺是调节人体代谢的主要激素。甲减,就是甲状腺素不足,人体代谢减慢,发冷畏寒是一大表现。其它表现还有乏力,水肿,便秘,头发干枯,体重增加等。

快速减肥。脂肪是很好的防散热组织。如果很快减肥,比如做了减肥手术后体重可以下降原体重的1/3。减肥后走路觉得轻松了,但是会觉得冷。这是很可以理解的——等于是脱掉了一件天然的厚大衣。在厌食症患者中,体重下降,畏寒也常见。

血管病变。血液向人体输送热量。如果这个输送管道系统在哪里堵了,那地方会觉得冷。比如下肢动脉硬化狭窄,足背脉搏变弱,会觉得脚冷。

外周神经病变。会引起感觉异常,比如发麻,疼痛,发冷等。

慢性疾病。比如晚期肾病,人会觉得冷。机理可以是多方面的。

下丘脑病变。下丘脑是脑内的体温控制中心,一旦那里有病变,会造成体温调节异常。不过这种情况很少见。

局部损伤。有些皮肤烧伤以后,愈合留疤痕,但是可能那部分会一直觉得冷。慢性关节炎损伤部位,可以对气温下降敏感。

药物副作用。比如用来降血压的b受体阻滞剂,会引起手冷脚冷;华法林,一种抗凝剂,也会让人觉得冷。

谈到治疗,还是要先搞清楚怕冷是自然的还是疾病引起的。如果你是最近觉得冷,或者不光觉得冷,还有劳累呀,头晕呀,以及其它不适,一定要找医生检查一下。

一提到“甲减”,人们想到的往往是全身乏力、畏寒怕冷、心跳过缓、情绪低落、萎靡嗜睡、记忆力下降等症状表现,但实际上,甲减症状并不总是这么典型。在发病之初,由于症状轻微且缺乏特异性,临床不易察觉,因此早期常被漏诊;而当症状比较明显时,又常常以一些不典型的“脸孔”示人,如果不了解这些,就很容易误诊。那么,甲减究竟有哪些非典型表现呢?

1. 消化道不适

临床上经常遇到一些病人主诉食欲不振、上腹饱胀、便秘,但消化道钡餐或胃镜检查均无明显异常,临床常被诊断为“功能性消化不良”。其实,这部分病人当中,有些乃是“甲减”所致。病人由于缺乏甲状腺激素导致胃肠动力不足,通过补充甲状腺激素,消化道不适可随之缓解。

2. 高脂血症

甲状腺激素对血清脂质(尤其是胆固醇)代谢具有重要影响。甲减病人由于甲状腺激素分泌不足,从而导致血清中总胆固醇(TC)和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平显著升高。这种由甲减引起的高胆固醇血症属于“继发性高脂血症”,治疗上应主要针对原发病,而不是单纯服用降脂药物。

3.慢性肾炎

有些甲减病人可出现浮肿、蛋白尿、高血脂、贫血、高血压等类似肾脏病的症状,因此,常被误诊为“慢性肾炎”。但慢性肾炎病人的甲状腺功能(T3、T4、TSH)大多是正常的,肾性水肿通常是指凹性的;而甲减病人的血清T3、T4降低、TSH显著升高,甲减引起的水肿是非指凹性(用指头按压不出现凹陷性改变)的,病人常常伴有畏寒怕冷、心动过缓、腹胀便秘等低代谢症状。

4.贫血

大约25%~30%的甲减患者有贫血表现,多见于女性甲减病人,主要与经量过大、经期延长导致失血过多有关,另外,食欲不振、胃酸缺乏也是导致甲减患者贫血的一个重要原因。因此,临床遇到不明原因的贫血病人时,一定不要忘记检查甲功,排除“甲减”。

5.浆膜腔积液

甲减发生浆膜腔积液的原因是由于毛细血管通透性增加、淋巴回流缓慢、淋巴细胞分泌高亲水性的黏蛋白和黏多糖,引起心包积液、胸腔积液、腹水和关节腔积液,其中,又以心包积液最为常见。临床遇到不明原因的浆膜腔积液,应注意排除甲减。

6.冠心病或心包炎

甲减性心脏病临床并不少见,是由于甲状腺激素(TH)缺乏引起代谢障碍波及心脏引起,患者可出现心动过缓、心音减低、心脏扩大、心包积液、全身乏力等症状,常常被误诊为冠心病、心包炎等原发性心脏病,一直当冠心病来治疗,以至于病情长期得不到明显改善。

“甲减性心脏病”很少发生心绞痛,这与此类患者代谢低、耗氧少有关,也是它与冠心病的重要区别之一。

7. 特发性浮肿

甲减病人由于体内黏蛋白、黏多糖等黏液性物质代谢障碍堆积在皮下组织而引起“黏液性水肿”,常常发生在颜面和胫骨前,其最大特点是非指凹性。

临床上,有些浮肿病人,在排除了肾性、心源性或慢性肝病等浮肿常见病因之后,常常被归之为“特发性浮肿”,但实际上,这些病人里面,有些浮肿是由甲减引起的。

8.垂体瘤

原发性甲减病人,由于血清T3、T4水平下降,可反馈性刺激垂体内分泌细胞增生肥大,表现为垂体增大,有时被误诊为“垂体瘤”。一些女性病人由于月经紊乱和泌乳,化验检查发现催乳素(PRL)轻度升高,被误诊为“垂体催乳素瘤”。还有些甲减病人由于手足肿胀、唇厚舌大,声音嘶哑,又有蝶鞍增大,被误诊为“垂体生长激素瘤”。通过测定甲状腺功能,有助于与原发性垂体瘤的鉴别。

9.更年期综合征

女性甲减患者可有月经失调、闭经,同时伴有情绪变化,常被误诊为“更年期综合征”。通过检查甲状腺功能,可以将两者鉴别开来。

10.抑郁症或老年痴呆

老年甲减病人除了有怕冷、少汗、心动过缓、乏力等低代谢表现之外,往往有少言寡语、情绪低落、记忆力减退、反应迟钝、迷糊嗜睡等精神症状,而且非常突出,很容易被误诊为“抑郁症”或“老年性痴呆”。因此,当临床上发现老年人明显情绪反常,萎靡不振、乏力嗜睡时,应注意排除甲减。

11.肥胖症

甲减患者由于机体代谢减慢,患者尽管吃得不多,但体重往往不减反增,千万不要认为这是中年“发福”,也可能是甲减在“作祟”。遇到这种情况,一定要想着查查甲功,排除“甲减”。

12.月经不调

青年女性患者常常表现为月经紊乱、经期延长、经量过多,不易怀孕,容易流产。

总之,甲减症状多样,缺乏特异性,善于玩“变脸”的游戏,很容易被误诊或漏诊,因此,一定要提高警惕。当临床上遇到上述病症时,一定要跳出惯性思维的窠臼,拓宽诊断思路,想到“甲减”的可能,去医院查一下甲状腺功能。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论