三甲

三甲

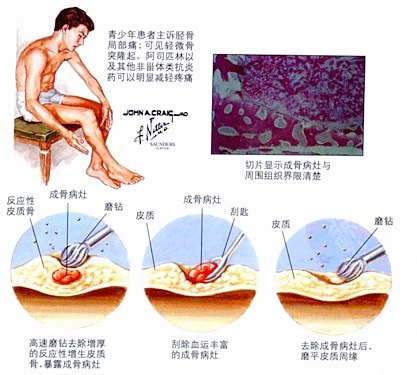

良性骨肿瘤:骨样骨瘤

骨样骨瘤系骨内病变,特点是瘤体基质内含钙化程度不同的由骨样组织构成的小核岛(nidus)。另外瘤体中还有含血管丰富的疏松结缔组织形成瘤穴,瘤体四周环以致密硬化骨。骨样骨瘤可引起病儿疼痛。1935年Jaffe明确本病以前均误诊为“硬化性化脓性骨做炎”或“局限性骨皮质脓肿”。此肿瘤应与良性骨母细胞瘤相鉴别,骨母细胞瘤的瘤体较大,边缘硬化程度不如骨样骨瘤,同时不太向外扩展。

骨样骨瘤好发于儿童和青少年,病儿年龄多介于10~25岁,男性较女性多一倍。

一、好发部位

最多见于股骨和胫骨,其他部位也可发生,腓骨、肱骨、椎体、距骨和跟骨均可见到,但肋骨、髂骨、髌骨、距骨和指骨罕见。

二、病理组织学观察

瘤穴内含血管丰富的结缔组织基质、钙化的骨样组织和不规则的未成熟的骨小梁,即核岛。病变的主要细胞为骨母细胞和四周增生的间叶细胞。瘤穴刺激四周数月乃至数年后形成致密骨。若病变位于骨皮质内则有反应性骨皮质增生。在反应性新生骨内血管更加丰富,外层骨膜增厚。术中见病变部瘤穴呈红蓝色。这种含血管的软组织与四周反应性致密骨形成鲜明对照。随瘤穴中的核岛成熟,将有不同程度的钙化。

三、临床所见

骨样骨瘤引起的疼痛程度不一,症状主要取决于病变部位。开始疼痛轻微,渐而影响病儿入睡。疼痛可为间歌性,但多数表现为持续性。服用阿司匹林后症状可暂时缓解。体育锻炼可加重症状。服含乙醇饮料后疼痛加剧。局部检查常有压痛。病变表浅者能触及硬而平滑的肿物,系增厚的骨膜;位于下肢的肿瘤可有轻度玻行;病灶位于关节附近者可发生交感性积液(滑膜炎);患肢常有废用性肌肉萎缩;椎体或肋骨受累时可引起椎旁肌肉痉李和脊柱畸形。疼痛性脊柱侧弯应行"Tc闪烁造影以明确诊断。

腰椎和股骨上端的病变可致产生类似坐骨神经疼痛的症状;有时因股四头肌萎缩和槟随反射消失而误诊为脊髓肿物。相反,在发病初期未查到病变前又可误诊为是精神因素。

四、影像学检查

X线片所见非常典型。瘤穴显示为一X线透亮区,四周环以范围大小不等的硬化骨,反应性新生骨可超出瘤体数倍大小。这是骨样骨瘤的另一特点。有时致密的硬化骨可掩盖小的瘤穴而需从不同角度用超曝光投照技术始能显示瘤穴和核岛。X线片上不易显示的瘤体可用CT将其描出。骨扫描可见到瘤穴局部吸附量增加。边缘硬化区的吸附量虽较大,但仍不如瘤穴明显。放射性核素扫描对描绘肿瘤范围十分有用,对X线片上不明显的骨盆和椎体病变尤其甚。CT对硬化区内的瘤穴定位很有用。

临床上可疑本病的诊断检查顺序宜先摄X线片,其次是放射性核素扫描,第三是CT扫描。只有个别病例才需MRI诊断。

五、鉴别诊断

首先应考虑亚急性骨髓炎,因骨脓肿在X线片上的影像有时与骨样骨瘤极相似,小的骨脓肿常见有硬化骨向四周的不规则的管状延伸,骨样骨瘤呈卵圆形,与四周无连续影。临床方面两者疼痛症状也不一样,骨脓肿局部温度增高且肿胀明显。局部穿刺活检或手术切开活检可明确诊断。此外,股骨颈部可见孤立性内生骨宪系成熟板状骨紧缩在一起而成的肿物。这种病变既无瘤穴,又无疼痛症状,故不应与骨样骨瘤混淆骨母细胞瘤较骨样骨瘤体积大。

六、自然转归

骨样骨瘤为一自愈性病变,一般在2~5年内变成熟。此时瘤穴渐钙化和骨化,与四周硬化骨融为一体。随瘤体成熟,病人的疼痛渐缓解,数年后症状消失。

七、治疗

水杨酸制剂对缓解症状有效。病人若无功能障碍,止痛药是首选治疗方法。经保守治疗可望于3~5年自愈。

因疼痛致肌肉萎缩、跛行和功能障碍的最好采用手术治疗。病人的愿望和家长的意见应一并考虑。

手术方式可行病变刮除或整块切除。

手术目的是切除瘤穴,对其四周的硬化骨不必切除。术后症状立即缓解,效果是长期而显著的。若有症状复发皆因切除瘤穴不彻底。整块切除可以保证彻底清除,但会减弱局部骨结构,因而有发生病理性骨折的危险。股骨颈部的病变若行整块切除万一并发病理性骨折较肿瘤本身的危害要大。切除不彻底可致症状复发。为避免手术不成功可按如下程序操作。

首先术前先摄X线片,如显影不够清晰,可用CT定位。其次,在术中切开皮肤前用放射性核素定位。另外,还可用金属标记加几种体位的X线片核对。切除瘤穴后,还可再用放射性核素扫描证实高吸附区是否确已消失。在麻醉下,手术切口尚未缝合前既能肯定手术效果又不会增加病人的负担。为了加强切除瘤穴后的局部骨强度,有时需行自体骨松质和骨皮质的骨移植。股骨颈部手术后有时还需加用金属内固定板来防止病理性骨折。放射和化疗对本病无效不应采用。切除椎体病变有时困难,椎体的骨样骨瘤多位于横突基底的椎弓根部,可向椎体的后外侧或椎板部扩展。若临床、实验室无异常,无神经根压迫症状的,不适宜探查椎管。

本文是孙旗版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论