三甲

三甲

如何调控机体的疼痛“开关”之一

我们的感官检测系统需要足够的敏感,以检测潜在的有害刺激,如疼痛。然而,在某些情况下,它们变得过于敏感,导致痛苦的刺激虽被接受、但没有任何益处。这些使得机体过于敏感的区域我们可以把它们比作疼痛“开关”;“开关”既有外周的、也有中枢的;“开关”存在不同的疼痛属性,包括机械性、化学性和热性。“开关”所致的过度敏感可发生在各种情况下,包括能够引起慢性疼痛的可能。在某种程度上,这种超敏反应是由于在传递疼痛信息的过程中,通过了不同“开关”的调控,促使疼痛通路的敏感性增加而产生的。直到最近几十年,人们才认识到能够导致这种敏感化的机制。

其实疼痛对我们的神经系统是一种有效的激励因素,尤其是当我们的感觉系统能够识别出疼痛的来源和位置时,如果有一种强烈的情绪叠加发生,就更是如此。在典型的情况下,只有强烈的刺激才会产生疼痛,这些刺激会对组织造成潜在或实际的损伤(伤害性刺激)。这样的疼痛是由一个特定的高阈值外周和中枢神经元系统介导的,这些神经元只对这些有害的刺激作出反应。这种伤害性系统介导的疼痛,发生在针头刺激或接触热炉,作为一个重要的机体预警系统,以帮助保护。直接损伤发生后,导致急性疼痛,伤害性感觉可通过最初损伤区域组织释放的炎症介质继续发生。在某些情况下,这可能是慢性疼痛的开始。在最初的刺激之后,随着神经可塑性或相关条件在外周和中枢神经系统中的发展,分别导致外周敏感化和中枢敏感化。“致敏”将被定义为神经元兴奋性的增加,导致对刺激或感觉输入更敏感。当存在痛觉过敏时,它可以以两种形式出现:(1)降低疼痛阈值,使通常不能产生痛觉的刺激产生痛觉,称为痛觉超敏;(2)改变和增加反应,使伤害性刺激产生一种夸张和持久的疼痛,称为痛觉过敏。在受伤后,疼痛超敏反应通过避免或尽量减少与受损组织的接触来帮助愈合,直到完全愈合——因此,这构成了一种适应性反应。正是通过这些过程,疼痛感知与来自周围的感觉输入的程度成比例地增加,导致来自外部刺激的痛觉过敏或痛觉超敏,在典型情况下不一定会导致疼痛。

外周敏感化的发生主要是由于疼痛阈值降低,伤害感受器周围神经系统的反应性增强,即高阈值的外周感觉神经元从外周组织靶点(表皮、关节、肌肉和内脏器官)通过周围神经进入中枢神经系统(CNS)(脊髓、脑干、皮质下区和大脑)。要检测到有害刺激,传入刺激必须能被周围神经系统(PNS)和中枢神经系统(CNS)识别。传入纤维利用体感纤维组织,以保持传入刺激与将模拟传入纤维转换为调频信号的能力一致,从而提供确定刺激位置、幅度和持续时间的能力。然而针对伤害性感觉,需要检测温度、化学物质和作用力的机制。伤害性编码通过激活阈值发生在对这些模式重要的受体上,因此,当机械、化学和热受体过度激活时,就如同人体的某个信号“开关”突然被打开了,就会感觉到疼痛。在生活中有很形象的外周敏感化的例子,当人们在烈日下暴晒,不用多久就能真切的感受到皮肤的灼痛,这是由于晒伤皮肤的热敏感度发生变化的缘故,此类过敏就如同身体的疼痛“开关”被打开了一样,其实是由于组织损伤或炎症部位周围释放的炎症介质引起的。其中一些信号,如三磷酸腺苷(ATP),可以直接激活外周伤害感受器,从而发出炎症和疼痛的信号。其他化学品介体可导致前列腺素E2的产生和分泌,前列腺素E2等介质作为一种致敏剂,通过增加外周伤害感受器的反应性来改变疼痛的敏感性。非甾体抗炎药(如阿司匹林)等抗炎药可抑制此类前列腺素的生成。

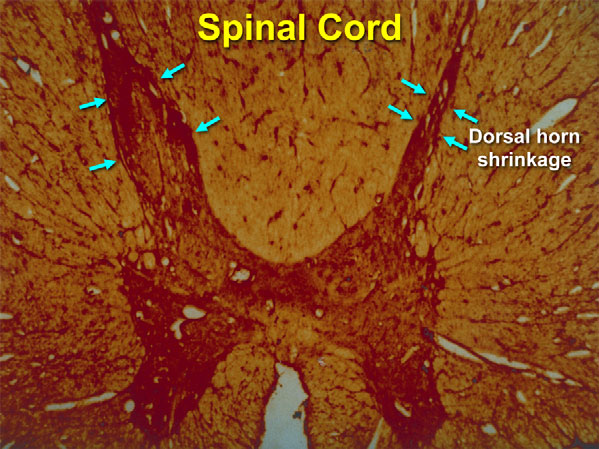

如果把外周敏感化比作是疼痛的外周“开关”的话,中枢敏感化则是外周所有“开关”所要会聚到的“总开关”。中枢敏感化被认为是中枢神经系统内神经元兴奋性的增加,使正常输入产生异常反应。在中枢致敏过程中,如果低阈值感觉纤维通过轻触觉受体被激活,那么脊髓或脑干的神经元就会被激活,通常只对伤害性刺激做出反应。因此,一个通常会引起无害感觉的输入,现在会产生疼痛,在感觉系统中产生“增益”。在这种情况下,虽然疼痛被认为起源于周围,但它实际上是通过中枢神经系统内的异常感觉处理来表现的,此时人体的疼痛问题出在“总开关”上。中枢敏感化不仅解释了触觉性痛觉超敏,而且还解释了组织损伤区域外疼痛超敏的传播,就如同机体的疼痛“总开关”是开启状态中,此时虽然机体所在区域的直属疼痛“开关”是关闭的,但是依然能感受到疼痛、甚至在未受伤害性刺激的区域也能感受到此种疼痛,此时的始作俑者就是疼痛“总开关”。在现实中三叉神经痛之所以被称为“天下第一痛”,是由于即使是一缕空气拂过面部皮肤,患者也常常会感到极度疼痛,这种极度不对等的刺激强度和疼痛表现难免让患者疼痛得很沮丧、常常是闻风丧胆,这类神经病理性疼痛是外周“开关”所不能控制的,医生们必须追根溯源、找到针对疼痛“总开关”的处理方案才能根本解决的。中枢敏感化有两个阶段:(1)即刻但相对短暂的阶段;(2)缓慢但持续时间较长的阶段。第一阶段依赖于现有蛋白质的修饰,第二阶段依赖于新的基因表达,中枢敏感化的早期阶段与痛觉受器信号接收后脊髓/脑干内突触连接的变化有关。疼痛“总开关”通过调制在痛觉感受器的中枢末梢,释放出多种信号分子,包括兴奋性氨基酸突触递质谷氨酸,神经肽(P物质)、降钙素基因相关肽(CGRP)和包括脑源性神经营养因子(BDNF)在内的突触调节剂。每种神经递质和神经调节剂作用于脊髓神经元上的特定受体,激活细胞内信号通路,导致膜受体和离子通道磷酸化,如与NMDA和AMPA谷氨酸受体。这些翻译后变化的结果是离子通道的阈值降低和更大的开放特性,总体上产生更大的神经元兴奋性。

究竟是疼痛各个区域的“开关”重要、还是疼痛“总开关”重要各有分说,但有一点是明确的,它们缺一不可。外周敏感化是一个复杂的过程,涉及很多的炎症介质在传入纤维中招募和增强兴奋性,中枢敏感化虽是一个机制上更为简单的过程,但它是由背角内突触的高频传入信号的总和所引导的。正是长时间的突触后去极化导致了先前不活跃的膜受体的募集;这导致突触后兴奋性的进一步增加,最终导致翻译后修饰和转录上调。当与下降的脑干调节通路的变化协同作用时,这些过程使伤害性刺激的传递变得超敏,使外周传入刺激的传递不耦合。

本文是徐永明版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论