三甲

三甲

高刺激ABR

ABR是听觉脑干功能的神经生理学测试,反映了耳蜗至脑干听觉中枢的高同步化神经电位活动,在1~10ms潜伏期内出现7个正向反应波,即波 I~VII 。ABR各波潜伏期不仅与神经冲动传导速度有关,亦受突触发育程度及传导障碍的影响。波I、 lll 、 V为ABR的三个主波,分别代表了外周听神经、脑桥下段以及中脑下断的神经电位活动,可反应内耳迷路及脑干的血液供应,其中I~V波间期代表整个脑干中枢的神经冲动传导时间,当I~V波间期延长时提示存在脑干的供血不足。

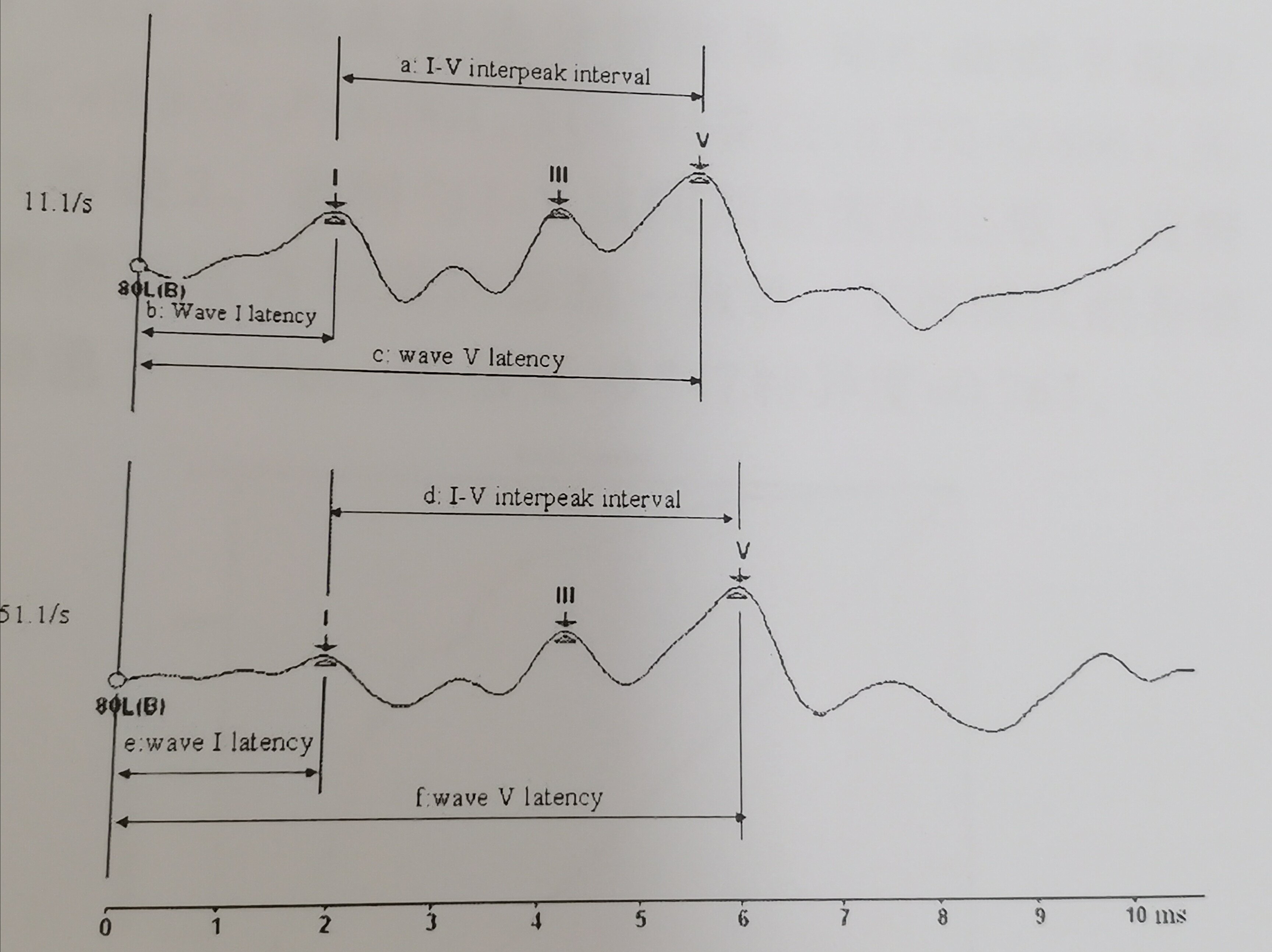

高刺激率ABR是双耳分别给予短声交替波刺激,刺激强度80dBnHL,平均叠加次数为1024次,分析时间为10ms,分别记录刺激率为11. 1次/秒(低刺激率)和51. 1次/秒(高刺激率)时的ABR波I、III、V潜伏期(PL),波间期(IPL)以及两种刺激率下I—V波间期差值(ˇIPL),以高、低刺激率下ABR的I—V波的ˇIPL>0.28为异常。

钟乃川等首次提出当椎—基底动脉缺血时,脑干处的耳蜗核发生短暂血液灌注不足,神经元代谢受损,突触效能降低,高刺激率听性脑干反应可敏感地发现椎—基底动脉缺血所致的损害。椎—基底动脉缺血的临床症状发作与缓解与ABR电生理的逆转相一致。

研究表明,高刺激率ABR因其刺激频率的提高,可更加敏感的反映出突触的效能,当诸多原因导致听觉通路血液灌注不足时,会敏感地表现为ABR各波潜伏期较正常人明显延长。I~V波间期延长提示椎—基底动脉缺血:此部位缺血常导致脑干处耳蜗核发生短暂血液灌注不足,突触效能低下。

椎—基底动脉系又称后循环,由椎动脉、基底动脉及大脑后动脉组成,主要供血给脑干、丘脑、小脑、枕叶、部分颞叶以及上段脊髓,内耳迷路(内听动脉)的供血也来源于该系统,椎—基底动脉系统血液减少时,听觉通路缺血、水肿,听神经功能紊乱,血管痉挛,血液黏稠度增加,血小板活化,易形成血栓,引起内耳缺血、缺氧、,内耳血流中断约5分钟便可出现内耳终末器的局灶性损害。

我国于2006年提出专家共识,提出使用后循环缺血(PCI)代替“椎—基底动脉供血不足”,并明确后循环是听觉系统的主要血液供应,有报道认为,发生后循环缺血可能影响脑干突出效能,而高刺激速率ABR正是对此变化非常敏感,从而间接反映后循环缺血。

虽然,近年来随着影像学的发展,磁共振三维稳态采集快速成像序列(3D—FIESTA—C序列)已经可以对内听动脉进行客观检查,但是由于技术和条件的限制,未能普及,因此,目前主要还是应用间接手段观察内听动脉的供血情况。ABR便是一种间接检查内听动脉供血情况的手段(电生理检查)。

高刺激速率ABR测试作为一项方便、快捷、无创的检查,且该测试不涉及对注意力和记忆力的要求,对于发现不能明确提出或回忆的眩晕等后循环缺血表现有其特殊的辅助意义。并可作为一项诊断后循环缺血,早期发现中枢神经系统衰老的重要指标。

高刺激ABR可客观、敏感反映突聋患者的听神经功能康复情况及治疗前后神经病变的转归情况,为临床合理制定治疗方案和科学评价预后,奠定了坚实基础。由于成人突聋,严重影响其生活质量,改善患者的预后有重要意义临床意义,目前临床主要是利用ABR间接手段对内听动脉的供血情况进行检查。高刺激率ABR可作为单侧突聋患者,一种常规的临床检测方法,早发现对侧耳的缺血状态,及时采取必要措施,避免对侧耳突聋的发生。可作为评估突发性耳聋患者治疗效果的指标。

无听力损失的耳鸣患者就诊时,其纯音测听在正常范围内,但患者的听觉系统是否出现病变,一直是临床所关注的问题。高刺激率ABR测试可以反映内耳的机能,又能反映脑干各级中枢的活动,作为一种较常规敏感的检测手段,可作为耳鸣患者的一种临床检查方法。

高刺激率ABR检查可为梅尼埃病病和前庭性偏头痛眩晕,这二者的鉴别诊断提供辅助参考依据。

高刺激率ABR还可以提高患者的诊断率,为患者提供更快捷的治疗,可敏感更早的出现在后循环缺血的患者中,它为后循环缺血患者,提供可靠的依据。对后循环缺血的诊断起很重要的作用,在操作中不受年龄、睡眠状态的影响,患者配合要求低,对机体无不良影响,操作时间短,准确性高,就医费用低,完全值得推广。

总之在临床工作中,严格细致并且规范的检查、及时治疗,才能达到最好的临床干预效果。

在操作中不受年龄、睡眠状态的影响,患者配合要求低,对机体无不良影响,操作时间短,准确性高,就医费用低。

该技术难度高,风险可控,临床效果显著,该项目是一个国家承认的收费项目,可提高医院收益,所有设备、技术、人员我科均具备,无并发症。

本文是刘双版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论