糖尿病足

非常感谢中国人民解放军总医院血管外科熊江副主任作为本期嘉宾给大家讲解目前常见的糖尿病足。

糖尿病足——糖尿病患者难以挣脱的枷锁

世界卫生组织对糖尿病足的定义是:糖尿病患者由于合并神经病变及各种不同程度末梢血管病变而导致下肢感染、溃疡形成和/或深部组织的破坏。国外有统计显示,糖尿病发病5年、5到10年及10年以上者,下肢血管病变的发病率分别为22.6%、23%和66.7%;糖尿病并发神经功能障碍的发病率为30-67%,而且随着病程延长,发病率率亦逐渐增高,病程超过10年者神经病变的发生率可高达90%。

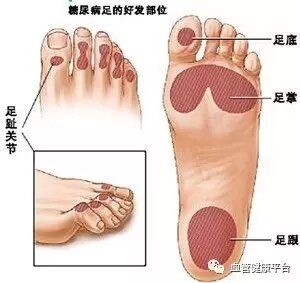

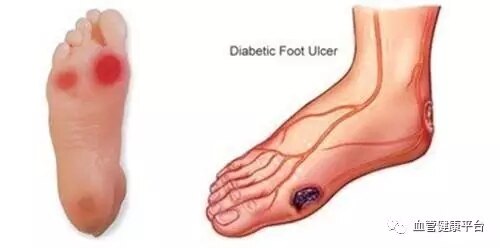

糖尿病足从形成机制上讲,主要是由于血液持续的高糖状态导致血管管壁功能和结构的异常改变,造成其供血区,包括周围肌肉、骨骼及神经等组织的缺血性损伤,表现为肌肉萎缩、骨质疏松、关节畸形、感觉异常,甚至周围组织的坏死,如干、湿性坏疽。血流的减少,自然会影响到局部组织的防御功能,难控性感染更是屡见不鲜;而且,感染也更加重了糖尿病足的症状。临床中,足部溃疡已成为糖尿病最常见且最易致残的并发症之一,12%~25%的糖尿病患者在其一生中都会发生足部溃疡,85%糖尿病患者截肢的原因也正是因为足部迁延难愈的溃疡。

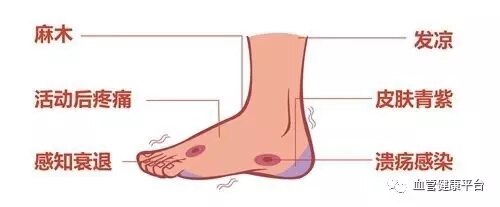

临床中根据患者缺血症状的轻重将糖尿病足分为4期:1期患者病情最轻,仅感觉下肢发凉、麻木,时而发生腿抽筋。此期患者临床中就诊率并不高,患者多未重视或被误诊,从而延误病情;2期患者下肢缺血症状逐渐凸显,多表现为“间歇性跛行”,即步行一段距离后出现下肢疼痛,被迫休息一会后疼痛即可缓解,可继续行走,如此往复。而且随着缺血程度的加重,行走距离将逐渐缩短,直至出现“静息痛”——此为临床3期,表现为休息时下肢的持续性疼痛,尤以夜间时明显,患者常常整晚抱膝而坐,疼痛难寐。临床中许多患者直到此期才来就诊,错失了治疗的最佳时期,往往面临截肢的风险。到第4期,周围组织长时间的严重缺血,出现肢体发黑、溃疡、坏死——俗称“老烂脚”。 “老烂脚”顽固难愈,患者往往失去了治疗的信心,最终只有一种选择——截肢。据统计,糖尿病足的截肢率高达26.4%,位居非外伤性截肢之首。全球每30秒就有一条腿因糖尿病而截肢,并且一半以上的截肢患者5年内需行第2次截肢。

由此可见,糖尿病本身并不可怕,糖尿病引起的下肢血管和神经病变才是真正需要引起人们重视和关注的——它们是影响患者生活质量的直接元凶。糖尿病足已成为糖尿病患者身心的沉重枷锁。

糖尿病足——需要全社会的关注

中国糖尿病协会最新的调查显示,我国的糖尿病发病率已高达9.7%——也就是说,我国现在有近一亿的糖尿病患者——我国已超越印度成为糖尿病第一大国。据此推算,我国目前至少有四千万的糖尿病足患者,而且,这个数据仍将逐年增高。如此庞大的数据提醒我们,糖尿病足已成为一个社会问题,呼吁全社会的关注已刻不容缓。

目前最基本的问题是人们普遍对糖尿病足缺乏正确的认识,这也包括部分医生在内。临床中许多患者已经出现了下肢发凉、跛行甚至足部溃疡久不愈合等症状,前去就诊时才发现血糖异常增高;部分已确诊有糖尿病的患者,因未觉任何不适,思想上麻痹大意,未规律用药控制血糖,最终导致糖尿病足的发生;还有一部分患者被误诊为缺钙、关节炎等而接受了错误的治疗方案;等等。这些案例深刻地反应映出人们自我保健意识的淡漠,及对糖尿病足认知的匮乏。这也为我们敲响警钟——对糖尿病足的防治已超越医院的范畴,需要全社会的参与。其实,每年定期体检可以及时有效地筛查出糖尿病及糖尿病足患者,继之给予积极地教育指导,鼓励这些患者配合治疗、定期复查,即可极大地减少糖尿病足的发生或者延缓糖尿病足的病情发展,更可有效减少截肢率。尽管近年来,在国家新医改政策的推动下,以三级医院、社区医院和乡镇卫生机构为中心,已经初步建立起覆盖我国城乡的医疗保障体系。但由于地域差异及患者健康理念的落后,导致目前的医疗保障体系并未充分发挥其应有的作用。因此,全社会范围内加大对糖尿病知识的宣教力度,普及正确的健康理念,提高人们对糖尿病足的认知和关注已势在必行。另外,还需要国家大力度的政策扶持,以缩小地域医疗水平的差异。

糖尿病对血管的损伤是广泛而持久的,糖尿病足患者往往要为此付出沉重的代价——无论是经济还是身心方面。据美国保险部门统计:针对糖尿病足溃疡的治疗,每例患者的平均费用为4595美元。在目前国内“看病难、看病贵”的大环境下,许多患者迫于经济压力,拖延病情,一定程度上促成了糖尿病足目前的高截肢率。这也从客观上要求政府部门尽快出台相关政策,扩大糖尿病相关药品的医保覆盖范围,增加医保费用比例,提高社会福利。另外,除了高昂的医疗费用,长期病情迁延及生活质量的下降对患者的身心也是极大的打击。有统计显示,11%的糖尿病患者会出现重症抑郁症,31%的糖尿病患者会有不同程度的抑郁症状加重。因此,糖尿病足患者心理的救助也应是社会保障必不可少的部分,普及全国各地区的糖尿病足心理救助站亟待建立。

预防为主,步步为营

早期诊断并积极干预是糖尿病足最有效的防治策略,其根本是早期发现糖尿病并进行有效的血糖控制。无论糖尿病足处于任何时期,有效控制血糖都是所有治疗方案的基础。人体如果长期处于高血糖状态,即使后来积极治疗使血糖水平降低,仍然很容易发生糖尿病相关并发症,这种现象被称为“代谢记忆”效应。因此强调早期有效地控制血糖,才是糖尿病足最早期预防的基础。

一旦诊断有糖尿病,应时刻警惕糖尿病足的发生。定期进行血管超声检查可以准确评估血管管腔的通畅性,有助于早期发现病变血管,及时干预。肌电图检查可以了解周围神经情况,评估是否有神经受累。另外,踝肱动脉血压比值测定,单尼龙丝检测法、微循环检查及X片检查都有助于糖尿病足的早期发现。

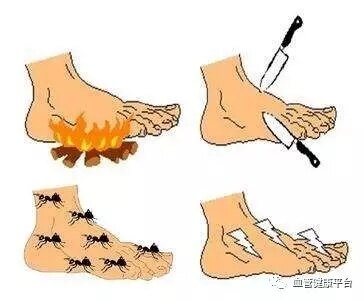

确诊有糖尿病足的患者,应进一步行血管CT或者造影评估血管病变程度,以确定进一步的治疗方案。患者此时更应加强足部护理,因为糖尿病足患者极易发生皮肤感染,而且由于合并神经病变,患肢对外界冷热触痛反应迟钝,防御能力也严重减弱。足部护理一方面应注意足部卫生,修剪指甲时不宜过短以免损伤甲沟继发感染,另一方面应避免足部创伤,选择舒适的鞋袜,避免鞋袜过紧对皮肤挤压磨损。另外,预防性足部矫形手术可以纠正足部的不平衡应力,有效减少足部溃疡及大面积截肢的发生。

图为各种糖尿病足的疼痛表现。

综合治疗,“血管”为本

糖尿病足是一种跨学科疾病,对糖尿病足的管理也需要多学科协作,包括内分泌科、皮肤或整形科、矫形外科或骨科、血管外科等等,综合治疗。然而,由于普及力度不够,糖尿病足患者目前主要集中在内分泌科进行保守治疗。郭伟教授指出:“糖尿病足,包括神经病变在内,主要是由于血管狭窄或闭塞引起组织缺血所致,解决下肢缺血问题应是临床治疗的重心和突破点——血管外科对此更为专业,拥有不可替代的优势。”

临床中药物治疗除了降糖、抗感染、营养神经等对症治疗外,扩血管、改善微循环以及祛聚、抗凝药物已成为糖尿病足患者的主要常规用药。对于糖尿病足早期患者,长期服用阿司匹林等祛聚抗凝等药物可明显延缓病情进展。而且药物治疗对手术或腔内治疗的预后也起到良好的辅助效果。

单纯药物治疗无法从根本上改变血管的狭窄或闭塞状态,这就需要借助手术或腔内途径。传统的手术方法有血管旁路术,内膜剥脱补片成形术等。对于膝上血管严重狭窄或闭塞性病变,传统手术仍不失其经典特色,尽管创伤大,但远期通畅性要优于腔内操作。然而,糖尿病足常表现为双下肢多支血管病变,以胫腓动脉最为多见。腔内治疗此时即显示出明显的技术优势。针对胫腓动脉设计的小球囊可顺行到达足背动脉,完成对狭窄段动脉的扩张成型。其治疗效果立竿见影,许多患者术后即刻就能感到皮温回升,疼痛改善。而且该方法无需开刀,通常局麻下即可操作,安全性高,并发症少。因此,对于血管尚未完全闭塞,解剖路径允许的情况下,腔内球囊技术无疑是一种很好的选择。另外,一些新型腔内器械的推出,如Outback、斑块旋切装置等,为动脉闭塞性病变的腔内处理提供了可能,扩展了腔内技术处理糖尿病下肢血管病变的适用范围。郭伟教授表示,未来的血管治疗技术将朝着微创、无痛、安全、高效的方向发展,腔内操作无疑将成为主流技术。

近年来出现的高压氧及干细胞移植治疗糖尿病足,其临床效果也得到一定程度的肯定。尤其值得一提的是干细胞移植技术,通过从骨髓中动员干细胞,将其注入患肢缺血组织中,可明显减轻患者疼痛症状。该方法虽然目前机理尚不明确,但临床效果颇为诱人,有可能成为今后糖尿病足治疗新的方向和突破点。(完)

熊江,男,副主任医师,副教授,血管外科博士后,硕士生导师。毕业于中国人民解放军第二军医大学,在国家重点学科,全军血管外科研究所,上海市血管系统疾病诊治中心获血管外科博士学位,在中山大学血管外科研究中心完成博士后工作,美国斯坦福大学医学中心血管外科部做访问学者。临床特色为复杂下肢动脉病变的腔内治疗、肠系膜上动脉夹层和医源性血管创伤治疗,研究方向为B型主动脉夹层力学机制、中国B型主动脉夹层流行病学研究,腹主动脉瘤基因多态性研究。血管外科巨著“卢瑟福血管外科学(第七版)”第一副主译。第一负责人获得国家自然科学基金1项,中国博士后基金1项,省部级基金2项,第二负责人获得国家自然科学基金2项。2010年获总后勤部“三星系列”的首届优秀青年人才扶持计划。2010年被评为北京市科技新星。2011年度北京市医学会优秀医生。2012年中华外科青年学者奖二等奖第一名,2013年获解放军总医院首届“百名新秀”称号。第一申请人获得发明专利1项,实用新型专利4项。在ScientificReports, International Journal of Cardiology, Journal of Vascular Surgery,Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, European Journal of Vascularand Endovascular Surgery, Annals of Vascular Surgery, Vascular, Journal ofCardiothoracic Surgery, Chinese Medical Journal等SCI杂志发表论文13篇,总影响因子35分,单篇最高影响因子5.2分,最高单篇引用率55次。大众医学杂志特约撰稿人。2015年获得军队医疗成果一等奖(第四),2012年获得国家科技进步一等奖(第八),2014年获得华夏医学科技奖一等奖(第十),2014年获得广东省科学技术奖一等奖(第十),2009年获得解放军总医院科技进步奖二等奖(第一)。目前学术任职包括:美国血管外科学会(SVS)国际会员,中国研究型医院学会血管医学专委会秘书长,中国医师协会血管外科青年医师协会副主任委员,中国医师协会腔内血管外科医师协会研究与转化医学副主任委员,北京医学会血管外科分会青年委员会副主任委员。

本文是刘旭坤版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论