三甲

三甲

华山神经外科开辟慢性硬膜下血肿非手术之路

对于慢性硬膜下血肿,很多朋友可能不太熟悉。但这一疾病在老年患者,尤其是老年男性患者并不少见。随着我国人口结构老龄化,尤其老年人寿命的增长,慢性硬膜下血肿(CSDH)已经成为老年患者在神经外科中排名第一位需要手术的脑外伤。有研究显示,在65岁以上的老年人群体中,每一千个人中就会有一人不幸得病。那么,为什么会出现慢性硬膜下血肿?出现什么样的症状可能提示慢性硬膜下血肿?我们目前有哪些治疗的方法呢?

慢性硬膜下血肿好发老年患者,年轻患者非常少见。最常见的原因是头部外伤。通常可见于老年人头部轻微的碰撞、跌倒,甚至自己不记得的轻度头部碰伤。头部碰伤后,硬膜下出现非常缓慢的渗血,但慢性硬膜下血肿机制至今仍然不清楚,其症状通常会在1个月左右出现。

那么,慢性形成的硬膜下血肿会对我们的健康产生什么样的影响呢?

首先,因为轻微外伤导致的出血速度是非常缓慢的,一般在疾病早期(3周以前)很少出现明显的症状。但是由于我们颅腔体积是固定的,随着出血量的增多,血肿块会越来越多地挤占颅内本来就不宽裕的空间,并压迫脑组织,从而产生头痛、头晕,肢体麻木等症状。并且这些症状会随着疾病发展而加重,造成恶心呕吐、反应迟钝、肢体乏力、行走不稳,严重的可以出现癫痫、嗜睡,特别严重的甚至可以导致脑疝,危及病人生命。因此,家中的老年人即使受到轻微的头部外伤也不能掉以轻心,需要在接下来的几周内多关注他们是否有头痛、头晕,肢体麻木运动障碍等症状,一旦发现,要及时前往医院检查,及早诊断。

目前临床上慢性硬膜下血肿传统最经典治疗方案是手术治疗,其中最常见的术式是钻孔引流术,大都手术效果不错,但是术后仍有2-37%的复发率。很多老年患者因为超高龄、严重的基础疾病等原因,并不一定能耐受手术,这使得很多患者或家属望“术“却步。

近年来,慢性硬膜下血肿除了手术外的非手术治疗有了一定的进展,包括药物治疗,部分患者在临床上取得了较好的疗效。但是,目前临床上仍然不能确切理解慢性硬膜下血肿的形成机制, 缺乏令人满意的非手术能治愈的治疗方法。

非手术治愈的新理论已取得成果

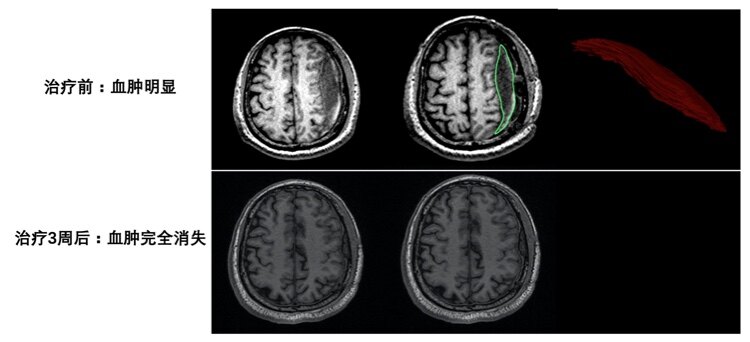

面对这种情况,复旦大学附属华山医院神经外科吴雪海教授课题组在近三年的慢性硬膜下血肿治疗实践中,提出了慢性硬膜下血肿形成机制的新理论,在实践中取得了令人满意的疗效(如下图),并在进一步的临床研究中探求形成新的治疗规范,为慢性硬膜下血肿患者,尤其是超高龄和具有手术禁忌、以及术后复发的患者带来了福音

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论