三甲

三甲

前列腺结节、钙化、囊肿、增生,哪个更糟糕?

成年人的害怕是从体检开始的,翻开体检报告的那一刻, “+”、“↑”就格外刺眼。要是看到前列腺结节、钙化、囊肿、增生这些字眼,心里禁不住 “咯噔”一下,仿佛癌症突然从天而降!

前列腺结节、钙化、囊肿、增生,在很多人眼中,这些都是癌症降临的信号,真是这样吗?它们哪个更糟糕呢?

一.前列腺结节:先看良性or恶性

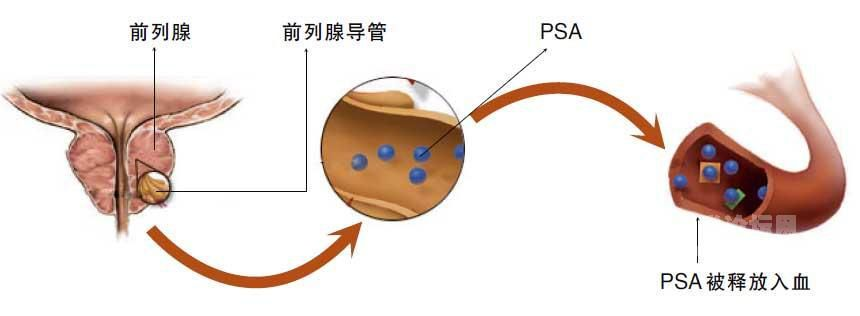

结节一般是指在CT、彩超、磁共振等检查中发现的的病灶。前列腺结节不是疾病,有的是良性的结节,有的是恶性的结节,有增生性的结节,也有炎性的结节。多数在进行超声检查的时候,B超提示前列腺存在结节。但是仅仅依靠超声来鉴别前列腺结节的良恶性是非常困难的。良性的前列腺增生结节多发现在前列腺内腺区域,恶性的低回声的结节,多发生在前列腺的外周带。仅仅依靠低回声或强回声来鉴别前列腺的良性和恶性结节是不准确的,往往需要借助PSA的水平和磁共振的检查结果。如果患者的PSA水平在4ng/ml到10ng/ml之间,需要考虑前列腺肿瘤存在的可能性,如果超过10以上,要高度怀疑。但这些都不能确定前列腺肿瘤,需要进一步的性前列腺穿刺进行病理学检查,才能明确。

二.「前列腺钙化灶」是什么?

前列腺钙化灶又称前列腺结石,是指原发于前列腺腺体、腺泡内和腺管内的结石;一般小的叫钙化,稍大的则多叫结石。它的形成具备以下特点:

1、前列腺曾被伤害过:钙化是人体组织损伤坏死后的最终转归方式之一,无论何种原因造成前列腺局灶性坏死,它都有可能最终形成一个钙化。这些伤害因素可能包括炎症、外伤、医源性损伤等,其中比较常见的就是「前列腺炎」。

2、前列腺钙化出现年龄及部位均不确定:由于前列腺受损伤的年龄不定,加之局灶性坏死可出现在前列腺的任何部位,所以前列腺钙化的出现年龄及部位均不确定,部位以前列腺实质内多见。钙化斑的出现可提示曾经「前列腺」可能受到损伤或者感染过炎症,但是不知道什么时候感染的,由何种细菌感染。

3、前列腺钙化需要一定的时间才能形成:前列腺钙化虽然能提示曾经前列腺受到过损伤,但是无法对目前的不适症状做诊断,只能作为既往的病史参考,考虑你以前可能得过「前列腺炎」。

「前列腺钙化灶」与「前列腺炎」有什么关系?

男性「前列腺炎」炎症损伤正常前列腺组织,愈后会留下钙化斑,钙化斑是钙的化合物,其在声像图的表现呈一些后方伴有声影的强光斑。钙化斑会发展成结石,引发出各种症状,有的患者症状长期消除不了。前列腺钙化、结石上会滋生细菌,所以又是「前列腺炎」反复发作的一个原因,所以「前列腺炎」和前列腺钙化都不容忽视。

「前列腺钙化灶」钙化如何治疗?

由于「前列腺」结构特殊性,发生钙化、结石一般没有较好的治疗方法,对于一般无症状者也不需要进行治疗。是否治疗,有以下几个原则:

(1)对无明显临床症状的「前列腺」结石,无须进行任何治疗。

(2)若有尿频、尿急、尿痛、排尿困难等下尿路症状,且合并「前列腺炎」、「前列腺增生」的话,可按「前列腺炎」或「前列腺增生」的治疗原则,进行相应的药物治疗。不过,病人首先要清楚,结石是不会随症状的缓解而消失的。不宜进行手术治疗。

(3)对于射精管开口的结石,若合并有「梗阻性无精子症」或「顽固性血精」者,且排除其他原因所致之后,可考虑手术治疗,经尿道把射精管开口切开取出结石。

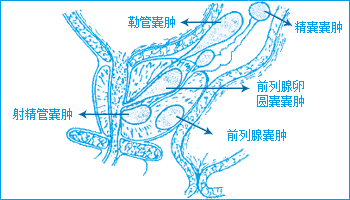

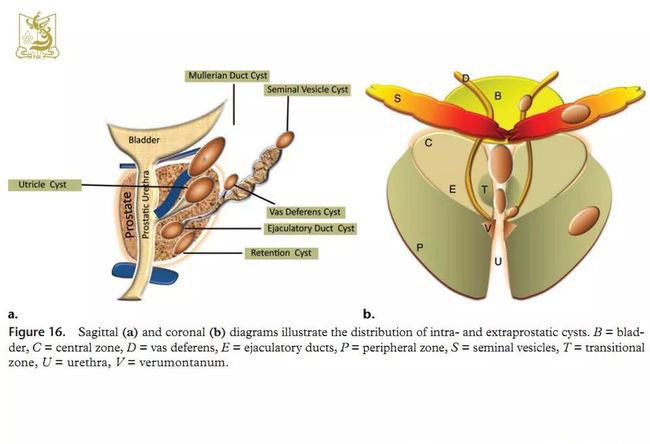

三.囊肿:普遍是良性

前列腺囊肿是一种良性病变,根据组织来源、病变部位和发病原因分为真性前列腺囊肿、苗勒氏管囊肿、前列腺潴留囊肿和射精管囊肿,MRI可确定囊肿的组织来源(前列腺内或前列腺外)。

只要囊肿没有影响器官的功能或引起症状,就不用治疗,定期观察或复查就行。

如果造成了影响,就需要手术治疗。常用的微创方法是在超声的指引下,将囊肿内的液体抽出,再注入药物以破坏产生囊液的细胞,从而达到治疗的作用。较大的囊肿或有症状的小囊肿可用手术治疗,途径有经膀胱、膀胱外、经会阴、经直肠等多种,

四.前列腺增生」与「前列腺癌」有几步之遥?

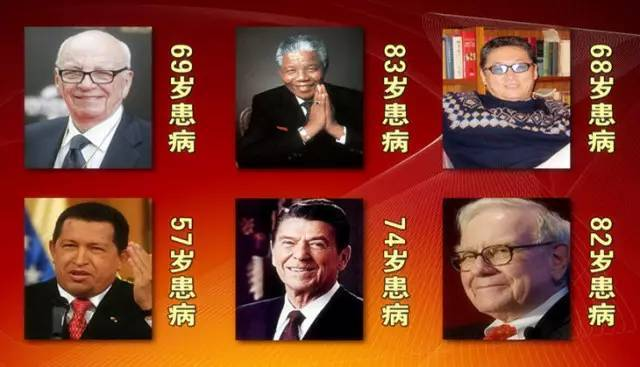

我们先看一张图片,这些人您认识吗?

他们的名字各个如雷贯耳,却患上同一种疾病,就是前列腺癌

(一)100%的男性都会患有前列腺疾病

随着年龄的增长,前列腺疾病的发病率越来越高,据统计, 40岁以上的男性中,80%的人患有前列腺增生,到80岁时,90.5%的人都患有前列腺增生;80岁以上的男性,几乎50%的人有前列腺癌病灶。

前列腺增生和前列腺癌都是男性的最常见的疾病,前列腺疾病家族中主要二个“兄弟;虽然两者的病变都原发于前列腺体内,但它们的区别还是很大的。其实,谈到前列腺增生和前列腺癌,现在上了年纪的人多少都懂一点,几乎每个老年男性都听说过前列腺增生,有一部分甚至知道前列腺增生是良性的,前列腺癌是恶性的。最简单的区别就是前列腺增生相对较轻,不会引起死亡,而前列腺癌则会引起死亡。在临床上诊断两者时仅凭症状有时很难鉴别开来,那么下面就告诉大家如何鉴别出前列腺增生和前列腺癌的,只有早点确诊出是什么疾病才能对症下药,早治疗!

(二)前列腺增生与前列腺癌临床上的鉴别

1.症状:前列腺增生因为是靠近尿道的腺体组织病变,所以排尿困难症状会比较明显,较早出现尿频,尿急,夜尿增多,排尿中断等症状。前列腺癌因为是外周腺体病变,所以压迫尿道症状比较轻,一般出现排尿困难症状较晚,多是肿瘤体积较大时才会有尿频,尿急;还可出血尿、消瘦、贫血、骨痛等症状。当然不排除前列腺癌时合并前列腺增生,也会早期出现排尿症状。

2.直肠指检:因为前列腺增生的腺体在中心,所以直肠指检时,前列腺表面光滑,质地较均匀,硬度适中,周围界线清晰;大多数前列腺癌起源于前列腺的外周带,所以直肠指检可发现前列腺不均匀增大,表面高低不平,质地坚硬,还可触及结节。

3.血清前列腺特异性抗原(PSA):前列腺增生时,前列腺特异性抗原一般不升高;前列腺癌时,前列腺特异性抗原普遍升高。目前国内外比较一致的观点是血清总 PSA (总PSA)>4.0ng/ml 为异常。当血清 游离PSA 介于4~10ng/ml 时,游离PSA 水平与前列腺癌的发生率呈负相关。

4. 经直肠超声检查 (transrectal ultrasonography , TRUS):前列腺增生可见体积增大,回声均匀或欠均匀。典型的前列腺癌的征象是在外周带的低回声结节,而且通过超声可以初步判断肿瘤的体积大小。但 TRUS 对前列腺癌诊断特异性较低,发现一个前列腺低回声病灶要与正常前列腺、BPH、急性或慢性前列腺炎等鉴别。而且很多前列腺肿瘤表现为等回声,在超声上不能发现。

5.磁共振 (MRI/MRS) 扫描 :MRI 检查可以 显示前列腺包膜的完整性、肿瘤是否侵犯前列腺周围组织及器官,MRI 也可以显示盆腔淋巴结受侵犯的情况及骨转移的病灶。磁共振波谱学检查 (magnetic resonance spectroscopy , MRS) 是根据前列腺癌组 织中拘橡酸盐、胆碱和肌窗子的代谢与前列腺增生和正常组织中的差异呈现出不同的波谱线,在前列腺癌与前列腺增生区别中有一定价值。

6. 转移:前列腺增生是一种良性疾病,不会转移;而前列腺癌是一种恶性疾病,会发生肿瘤细胞的骨骼、淋巴结、肺部及膀胱等处的转移,多表现出腰椎、骨盆、腿部疼痛,或者腹股沟区的淋巴结肿大等。前列腺癌患者尤其在发生骨转移时,常有血清碱性磷酸酶升高,而前列腺增生者不升高。全身核素骨显像检查可比常规线片提前 3~6 个月发现骨转移灶,敏感性较高但特异性较差。

7. 前列腺穿刺活检:通过前列腺系统性穿剌活检取前列腺组织进行病理检查可准确鉴别前列腺增生和前列腺癌。经直肠超引导下的前列腺系统穿刺。前列腺穿刺是一种有创的检查方法。

(三)前列腺增生本身是不会转变为前列腺癌的

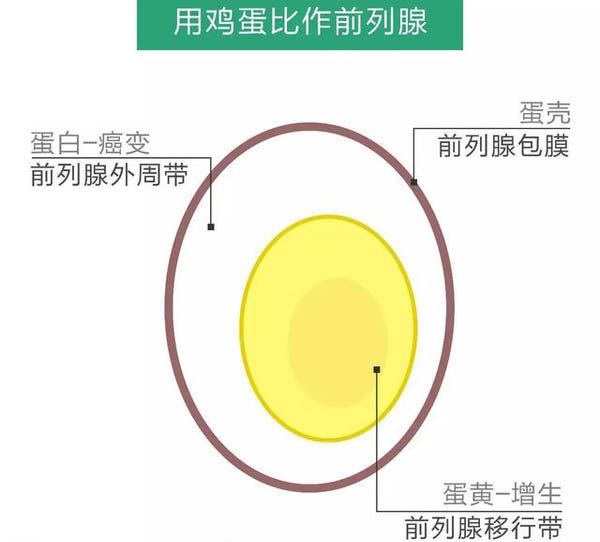

目前为止,没有任何确切的直接证据表明前列腺增生能够引起癌变。前列腺增生和前列腺癌是两种性质完全不同的疾病。事实上,有些癌症,比如肝癌,确实可以由肝炎引发,但是在前列腺疾病中,我们并未找到同样的证据。打个比方,肝炎、肝硬化和肝癌好像是“祖孙三人”:肝炎能够引起肝硬化,而肝硬化最终会导致肝癌,也就是说,这三个病有辈分上的差别,是老子和儿子的关系;然而前列腺增生和前列腺癌,则是“兄弟二人”,前列腺增生发病年龄较轻,前列腺癌的发病年龄较老,这二个病只有年龄的差别,没有辈分的差别,是哥哥和弟弟的关系。当然,前列腺增生和前列腺癌之间有一定相似之处,比如都可以出现排尿困难,都可以出现血清PSA的升高,都是由于前列腺细胞的增殖引起的,都对雄激素的刺激敏感。因此在诊断的时候,我们医生需要对这两种病进行鉴别,但是患者朋友完全不用担心前列腺增生会演变为前列腺癌,就好比我们养狗,养的再大狗也不会变成狼,同样的,前列腺增生的再严重,也不会变为前列腺癌。前列腺增生是定量的特征,也就是数量的增加,但和正常的前列腺细胞结构没有区别;前列腺癌是质的改变,也就是前列腺的细胞超微结构发生了变化。前列腺增生和前列腺癌虽然都发生于前列腺,但在一般情况下,前列腺增生本身是不会转变为前列腺癌的。如果把前列腺比作一个鸡蛋,那么前列腺的包膜是蛋壳,前列腺外周带是蛋白,而前列腺移行带是最中心的蛋黄。前列腺增生主要发生在前列腺中央区域的移行带,而前列腺癌则主要发生在前列腺的外周带,两者在解剖部位上有很大的差别。所以,目前的各种研究还无法证实前列腺增生会发展为前列腺癌。

(四)前列腺增生和前列腺癌是可以同时存在

前列腺增生和前列腺癌是可以同时存在的,千万不要以为有良性前列腺增生就不会长癌,也有一小部分前列腺癌(约10%)会发生于前列腺移行带。所以,有时在前列腺增生手术后的标本中也可发现前列腺癌。因此,老年男性出现排尿异常的症状,千万不能想当然地认为一定是前列腺增生,应到正规医院的泌尿外科检查排除前列腺癌。

总之,不管是前列腺结节、钙化、囊肿,还是增生,都不等于癌症!如果体检发现这些异常,既不要忽视,也不必过于恐慌,先去医院找医生咨询一下。

本文是陈善闻版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论