三甲

三甲

关于“便秘”需要了解的几个问题

1)何为“便秘”?

“便秘”泛指“排便困难”。每个人对“排便困难”的理解是不同的。统一定义为:大便干燥硬结、排便费力(严重时需手法协助排便等)、无便意或便不净感、排便频次减少(超过3天排便一次)。排便频次减少,会导致粪便硬结,从而加重了排便困难。至于“无便意”或“排便不净感”有时和紧张焦虑等精神因素相关,单纯给予通便药物治疗不一定能获得满意疗效。此时,建议完善“肛门直肠测压”检查来评估一下直肠的感觉功能。

2)导致“便秘”有哪些原因?

有器质性因素和功能性因素。前者包括肠道本身的疾病(比如:肿瘤或炎症性肠病导致的狭窄、巨结肠等)和肠外因素(比如甲状腺功能低下、糖尿病、帕金森病、各种引起便秘的药物等)。

3)“便秘”的危害有哪些?

一、忽视引起便秘的器质性疾病而延误诊治。大肠肿瘤会引起肠腔狭窄而出现排便困难的表现。所以,对于慢性便秘患者,尤其是老年患者、有便血(包括肉眼可见的大便带血或仅仅是便潜血阳性)、缺铁性贫血、体重明显减轻、腹部有包块者、直系家属有大肠癌或大肠多发息肉(超过5个、或直径超过2cm的腺瘤性息肉),都应该积极完善结肠镜或结肠造影检查排除肠道器质性疾病导致的“便秘”。需要注意的是,作为胃肠道恶性肿瘤的血清标志物CEA(癌胚抗原)结果正常并不能排除恶性肿瘤的可能。

二、便秘引发的急性心脑血管事件。便秘时腹部用力,腹压升高,会加重心脑血管负担,成为诱发心梗、脑出血的常见原因。所以,对于有心脑血管基础疾病者应该给与积极通便治疗,避免发生排便困难。

三、不规范通便治疗引起的危害。

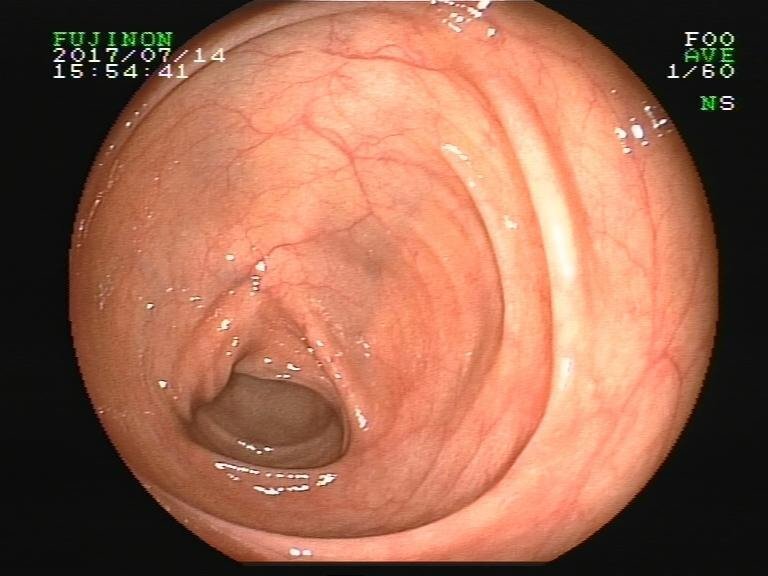

最常见的是长期口服刺激性泻药而发生的“结肠黑变病”。正常肠黏膜成粉红色,树枝状血管网清晰可见。而结肠黑变病者,肠黏膜发生色素沉着,严重时黏膜成豹斑样黑色色素沉着,血管网完全消失。结肠黑变病会影响肠道的蠕动功能,其结果就是便秘越来越严重。这类药物包括:大黄、芦荟、番泻叶、果导以及任何含有这些成分的复方制剂(比如麻仁润肠丸、通便灵、通便胶囊、某些保健品等),这些药通便作用比较强,起效比较快,可以短期使用,避免长期连续口服,连续口服1个月即可发生结肠黑变病。不过,结肠黑变病是可逆的,停用相关药物可以慢慢恢复到正常。

正常大肠黏膜

重度结肠黑变病

推荐可以长期安全口服通便药主要是渗透性泻药:比如乳果糖、聚乙二醇等。调整肠道菌群的药物,比如培菲康无直接通便作用,常作为辅助用药,适用于便秘较轻、或伴有比较明显腹胀者改善症状。至于促动力的药物,比如莫沙比利、依托必利等可以间断服用。目前有些新型促动力药已经进入国内市场,如利那洛肽,文献报道作用很强,也很安全,但是国内很多医院尚无此药,需患者自行购买。

其次,灌肠或用手抠大便时引起的肛门直肠损伤,有时会引发消化道大出血。尽量使用口服缓泻剂代替灌肠剂。

4)对于“便秘”在饮食和生活方式上需要注意什么?

一、对排便这个问题有个正确认知:由于排便受饮食、生活方式、情绪等多种因素的影响,所以很难保证每天定时定量排便,正常排便频次是每天2~3次,到每2~3天一次排便。即便间隔2~3天一次排便,但是排便很通畅,是不能定义为“便秘”的,无需特殊干预。偶尔发生的排便困难,也不必过于焦虑。

二、培养良好的排便习惯。一般晨起及餐后容易产生便意,出现便意应尽快如厕——频繁抑制便意容易抑制排便反射,而出现排便困难。如厕时,避免看手机的不良排便习惯,这会分散注意力影响排便。蹲位可能更有助于排便。

三、多进食,尤其是粗纤维的食物;多运动,多饮水,都有助于排便。

本文是徐志洁版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论