三甲

三甲

李政

副主任医师

北京协和医院

骨科

腰椎管狭窄症诊疗常规

839人已读

一.定义

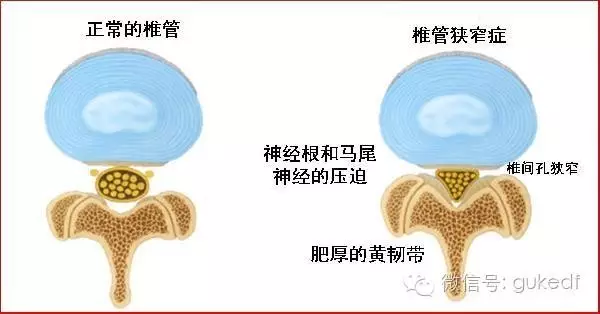

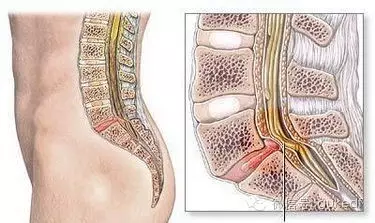

腰椎管狭窄症是一组慢性进行性脊髓及脊神经疾病,是由于腰椎管、神经根管或椎间孔的骨性或纤维性狭窄,刺激或压迫由此通过的脊神经根或马尾神经而引起的一系列临床症状。

二.诊断依据

临床表现:

- 本病有间歇性跛行,主诉多而阳性体征少以及伸腰受限三大临床特征。主要症状为腰骶部疼痛及间歇性跛行,腰骶部疼痛常涉及两侧,站立,行走时加重,卧床,坐位时减轻,主诉腿痛者比椎间盘突出症者明显为少。

- 约70%~80%的患者有马尾神经性间歇性跛行,其特点是安静时无症状,短距离行走即出现腿痛,无力及麻木,站立或蹲坐少许时间症状又消失,病变严重者,挺胸,伸腰,站立时亦可出现症状。

- 尽管患者主诉较多,但在早期安静时体检常无异常发现,腰椎后伸诱发疼痛较前屈多,直腿抬高试验在单纯性椎管狭窄者可为阴性,但在继发性椎管狭窄症者阳性率可高达80%以上,步行时小腿无力,并有麻木感,原发性者多无肌萎缩征,但继发性病例,尤其是腰椎间盘突出症者最为明显。

影像学检查:

- 腰椎X线平片(腰椎正侧位片、腰椎过伸过屈位片、腰椎双斜位片)显示有如下征象: 常在病变节段可见椎间隙狭窄,椎体骨质增生、椎体滑脱、腰骶角加大、小关节突肥大、关节面硬化、椎间孔不同程度狭窄等改变。此外,合并退变性脊柱畸形的患者需要加拍脊柱全长正侧位片。

- 腰椎CT图像(平扫+三维重建)可准确测定椎管的形态和管径。正常的椎管矢状径不能小于10毫米。同时可见关节突退变性肥厚,椎弓切迹骨性嵌压,单侧侧隐窝狭窄等。CT诊断对椎管狭窄症有重要价值,尤其对腰椎椎管狭窄骨性狭窄优于其他方法。

- 腰椎MRI检查可以在矢状、冠状和横截面上成像,并且对骨性椎管、硬膜囊外脂肪、硬膜囊、脑脊液等结构作出影像区别。因此,其在腰椎管狭窄症中的诊断效果,较CT和脊髓造影在影像组织结构清晰度和显示组织结构间的关系上具有更大的优势。此外,它还可清晰地显示椎管内的肿瘤、血肿、椎骨的感染或其他破坏性病变的范围,在鉴别诊断方面的意义更大。同时,该检查还有非侵人性和无故射性的优点。

- 脊髓造影征象(非必要):脊髓造影可见部分或完全梗阻,后伸时可完全梗阻,前屈时又通畅。

三.鉴别诊断

本病应与腰椎间盘突出症、腰椎结核、椎管内肿瘤、腰椎骨性关节炎、脊椎转移性肿瘤、血管功能不全、强直性脊柱炎、老年性骨质疏松症、部分妇科疾病、泌尿系疾患(如肾盂炎、肾下垂)等疾病相鉴别。

四.治疗

非手术治疗:

- 适用于病程虽长,但症状及体征反复发作,可以缓解者;由于全身性疾病或局部皮肤疾病,不能实行手术者;不同意手术者。

- 方法选择卧床、牵引、理疗、针灸、局部封闭等,可应用非甾体消炎镇痛药物,脱水消肿药物,营养神经药物,肌松剂,镇静剂等治疗。

手术治疗:

手术指征:

- 经正规非手术治疗3个月以上无效,临床表现、影像学检查所见及神经学定位相一致。

- 有进行性症状加重及非手术治疗难以控制的剧烈疼痛者。

- 非手术治疗有效,但由于症状反复发作影响工作、学习和生活者。

手术方式:

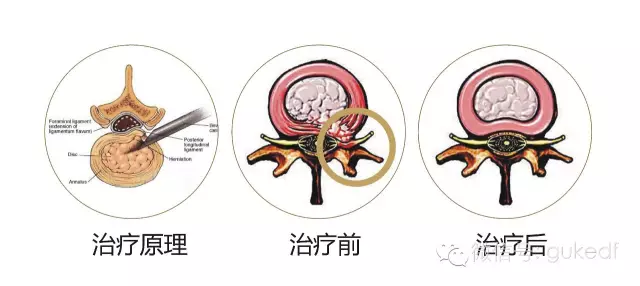

- 椎间孔扩大术(包括孔镜技术):适用于神经根管狭窄所致神经根疼痛患者。

- 腰椎椎板切除、椎管扩大减压术:适用于主椎管狭窄、侧隐窝狭窄等患者,减压后脊柱稳定程度较好者。

- 腰椎后路椎板切除、减压植骨融合内固定术(PLIF):适用于包括主椎管、侧椎管骨性或纤维性狭窄,对腰椎存在不稳定因素、减压后可能失稳的患者及一部分神经根管或椎间孔狭窄患者。

- 经椎间孔腰椎管减压、植骨融合内固定术(TLIF):?适用于包括一部分主椎管狭窄、侧椎管骨性或纤维性狭窄,对腰椎存在不稳定因素、减压后可能失稳的患者,尤其是神经根管或椎间孔狭窄患者。

本文是李政版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论