三甲

三甲

搏动性耳鸣,“祸首”竟是“瘤”:颈静脉球体瘤/颈静脉孔副神经节瘤

“医生,我左侧耳朵总是咚咚响,有十来年了,之前因为有高血压病,以为是高血压的关系,就当回事,最近几年左耳听力也越来越差了,喝水也总是呛到咳嗽,说话多了声音也有点嘶哑,想来五官科检查一下”,52岁的王女士条理清楚地陈述着自己的病情。经过医生检查发现,王女士左侧鼓膜后内侧可透见樱红色搏动肿物, 门诊医生怀疑王女士是“颈静脉球瘤”,听到这种闻所未闻的疾病,王女士既惊讶又好奇,迫不及待的地问了一句:颈静脉球瘤是个啥?

1. 什么是颈静脉球瘤

颈静脉球瘤是颈静脉-鼓室副神经节瘤的统称,包括颈静脉球体瘤和鼓室体瘤,颈静脉球体瘤来源于颈静脉球拱部球体, 鼓室体瘤来源于鼓岬黏膜下鼓室神经丛, 均起源于副神经节, 也称为副神经节瘤。本病临床上较为少见,但在颞骨肿瘤中该病较常见,占头颈部肿瘤的0.6%,发病年龄大多为40-60岁, 女性多发。

2. 颈静脉球瘤患者有哪些临床表现

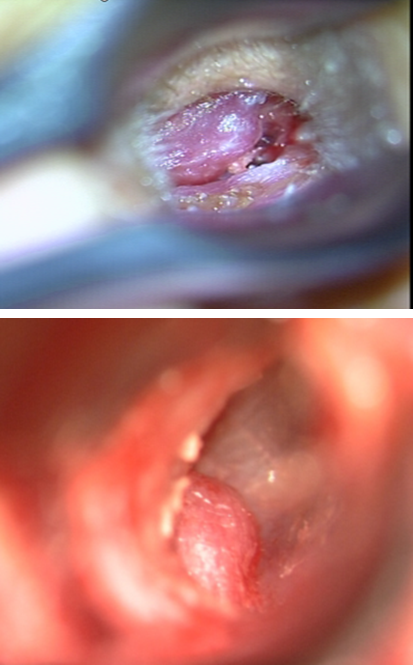

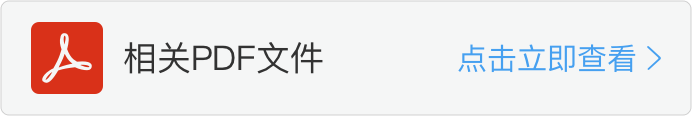

2.1 耳部症状:初期可能仅表现为搏动性耳鸣, 患者主诉耳内有如同心脏或血管脉搏跳动样的耳鸣声;早期体检发现鼓膜后内侧透见樱红色搏动肿物, 病变进展时肿瘤突破鼓膜形成外耳道肉芽样肿物, 触之易出血。患者可以出现听力下降、耳部闷胀感,耳痛等症状。

2.2 神经系统症状:颅神经损伤出现次序和损伤程度,与肿瘤位置和起源有关。IX-XI颅神经受损出现颈静脉孔综合征, 即: 软腭麻痹, 咽部感觉丧失, 呛咳, 声音嘶哑, 胸锁乳突肌、斜方肌麻痹致耸肩受限。病变扩大累及XII颅神经可能会表现出患侧舌肌萎缩,如面神经受损出现周围性面瘫。

2.3 神经内分泌症状: 1%-3%的颈静脉球体瘤有分泌功能,称为嗜咯性或者功能性颈静脉球瘤,患者出现严重高血压、头痛、震颤、心动过速等症状,患者可能就诊于内科,而头颈部肿瘤容易被忽视。

3 怀疑颈静脉球瘤需要做哪些检查

3.1听力检查:多为传导性耳聋或混合性耳聋

3.2 CT:颈静脉球体瘤显示颈静脉孔扩大,边缘呈现不规则蚕蚀样改变,肿瘤容易侵犯鼓室、鼓窦, 破坏听骨链。鼓室体瘤早期影像倾向于鼓岬表面的软组织肿物, 局限于鼓室或乳突气房内, 听骨链常常被包裹、破坏。

3.3 MRI:是最有价值的诊断方法,颈静脉球瘤具有极其丰富的血管结构,高流速血管在MR 上表现为流空低信号,慢流速血管表现为高信号斑点,再加上肿瘤实质信号,形成所谓的“胡椒盐”征,是其特征性表现。

3.4颈动脉造影:可以清楚地显示肿瘤的供血动脉及责任血管,了解颈内动脉侧支代偿情况,必要时行颈内动脉球囊闭塞阻滞实验,必要时可行供应动脉栓塞,减少术中出血。

3.5 血液生化检查:血清儿茶酚氨水平是嗜铬性颈静脉球体瘤定性诊断的重要指标,常规24h 尿香草扁桃酸、血儿茶酚胺、肾上腺素分泌水平检测有一定价值。

4. 治疗

根治性手术切除病灶是颈静脉球瘤治疗的最佳方案,但其解剖结构复杂,并发症多,手术难度大。对于那些因为自身条件不能接受手术治疗的患者,介入治疗也是一种姑息治疗方式。

戴春富教授团队

戴春富教授带领的颞骨与侧颅底肿瘤极难治性眩晕医生团队,在国内率先开展颞骨侧切除治疗早起外耳道癌极小剂量鼓室内注射庆大霉素治疗难治性眩晕的临床和基础研究。其独特的侧颅底外科技术将极具挑战的侧颅底手术简单化,在国际上首次在Fisch分类的基础上提出颈静脉球内型和颈静脉球外型的分型法,对于腔外型肿瘤采用乙状窦隧道岩下窦填塞法,对颈静脉球内型肿瘤采用推移填塞法,首次提出面神经无张减压技术,该策略的综合应用,明显减少手术出血,有利于肿瘤的切除,减少后组颅神经的损伤,最大限度保护面神经功能。

本文是李伟版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论