三甲

三甲

新冠大筛查为何一轮又一轮,这个“数学问题”至今竟没人说清楚

今天小区又通知全员核酸筛查了,这是一周内的第三次筛查。作为医务人员,我从去年开始就是每周雷打不动做两次核酸检测,早已习以为常,也深知其中的道理。但是这时候小区群里倒是跳出了一些人对反复一轮又一轮的核酸检测表示不解,甚至发了如下的图片进行嘲讽:

我立即进行了纠正,但是我突然意识到这个问题大部分人可能还是不理解,搜了一下网上是否有人做过科普,发现大部分的解释都是定性的,比如:1. 核酸检测是一个多环节的工作流程,包括采样、标本转运、标本签收、核酸提取、核酸扩增等,任何一个环节操作不当,都有出现“假阴性”的可能。2. 一些被检测者在潜伏期排毒量极低,此时进行核酸检测,容易导致“假阴性”的出现。3.奥密克戎毒株传播期多在感染后1.5—5天,感染病例间的传代间距平均为3天,要在短期内动态反复测核酸,才能有效确诊是否为阳性。所有以上的解释都是更深层次的原因,但不够直接。我们来把它看得浅显一点,把这个问题当作数学问题,我相信很多人都可以理解,但至今这个“数学问题”竟没人解释。

首先,我们先了解一下如何评价一个检测的效能,也就是其准确性(Accuracy)。诊断性检测的准确性分为敏感性(Sensitivity)和特异性(Specificity)。敏感性通俗一点说就是“抓住坏人”的能力,比如有100个阳性患者,通过检测认定其中90个真阳性,另外10个为阴性(假阴性),那么这个检测的敏感性就是90%。反之,特异性就是“不冤枉好人”的能力,如果有100个正常人,核酸检测查出其中99个是阴性(真阴性),1个是阳性(假阳性),那这最后一个人就被冤枉了,可谓是乌龙了,需要再测一次确认。对大筛查而言,最重要的性能其实是敏感性,因为“宁抓错,勿放过”,抓错的肯定会再测一次两次进行确认,放过的可就不一定会再做核酸了,危害极大。

现在让我们来用数据说话。

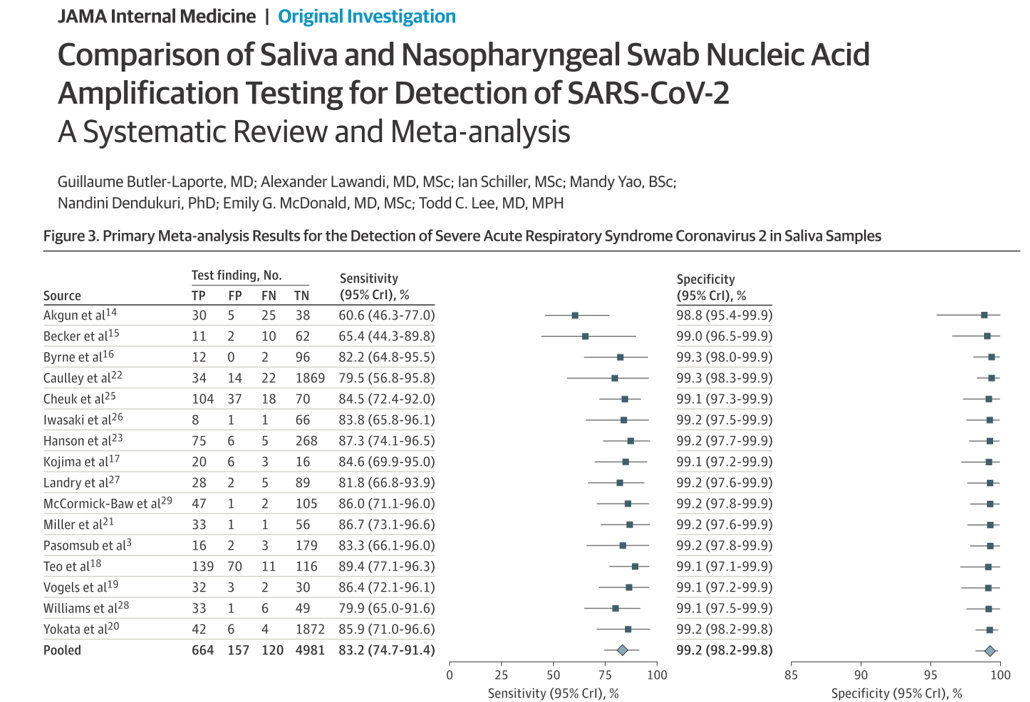

JAMA Internal Medicine

2021年国际著名医学期刊《JAMA Internal Medicine》发表了一篇荟萃分析,总结了新冠核酸检测的准确性,在其纳入的16个研究中,唾液标本的核酸检测敏感性在60.6%到89.4%之间,特异性在98.8%到99.3%之间,汇总的敏感性是83.2%,特异性是99.2%。也就是说,当检测结果是阳性时,有99.2%的概率是正确的(乌龙概率0.8%),但当一个检测结果为阴性时,只有83.2%的概率是正确的,有16.8%的概率可能是假阴性,一百个新冠阳性病人里面可能有17个人漏诊!这还是在单人单管的情况下的敏感性,大筛查十几二十人一管的准确性显然可能更低。

那么重复几轮核酸检测的意义在哪里?做一个简单的数学计算:

重复两次假阴性的概率就是16.8%*16.8%=2.8%,重复三次假阴性的概率就是16.8%*16.8%*16.8%=4.7‰,也就是说,一千个阳性患者只有4.7人会被漏诊,这样就大大降低了忽略潜在传染源的可能性,从而确保万无一失。

庄医生提醒:目前很多科普都没有准确提及核酸检测的准确性,只是笼统概括为“准确性蛮高的”,不能给人直接的理解。对于传染性极高的新冠病毒而言,再高的检测敏感性都不为过。可惜核酸检测的敏感性并不高,只能通过多次检测来弥补短板,这就是为什么测了一次两次阴性还不罢休的重要原因。

参考文献:Butler-Laporte G, Lawandi A, Schiller I, et al. Comparison of Saliva and Nasopharyngeal Swab Nucleic Acid Amplification Testing for Detection of SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2021 Mar 1;181(3):353-360.

本文是庄伟涛版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论