室管膜瘤(Ependymoma)和恶性室管膜瘤(malignant ependymoma)概述

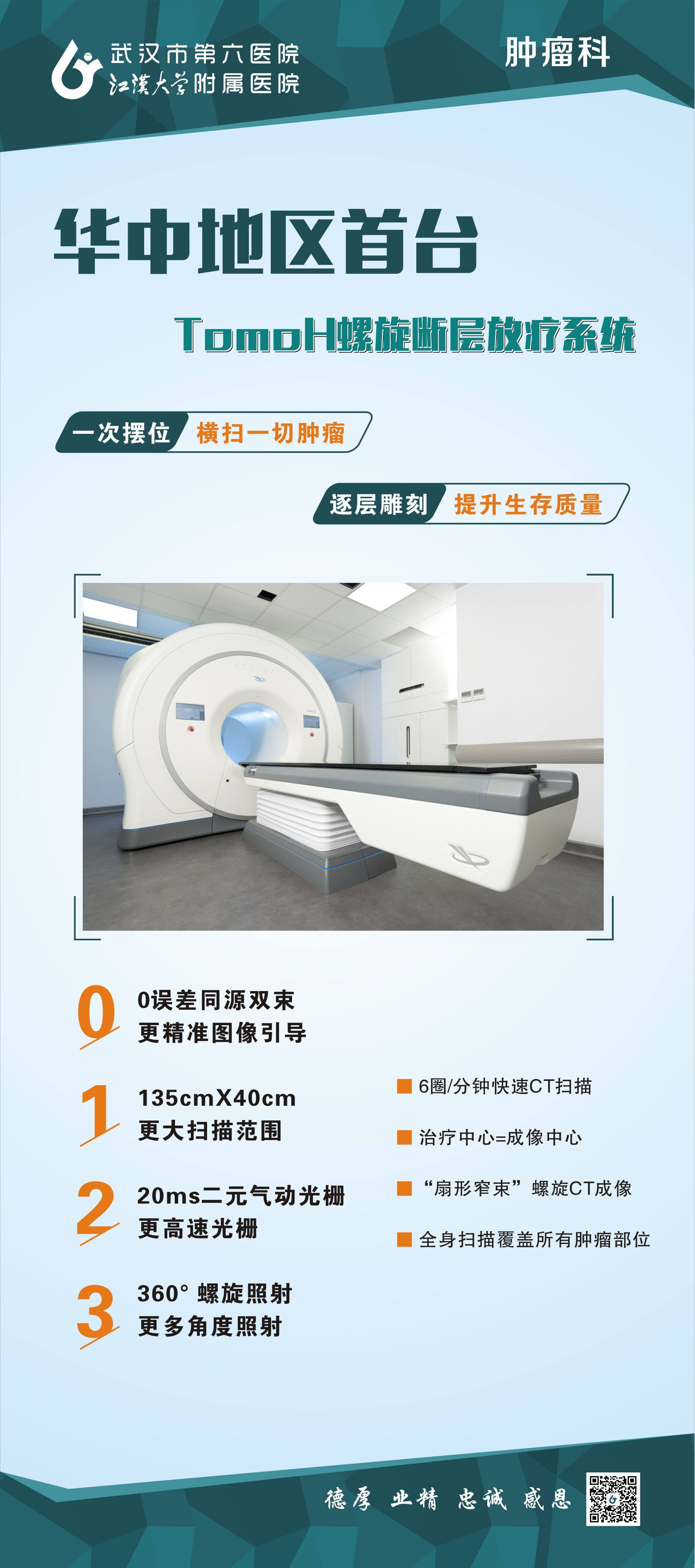

TOMO是做室管膜瘤最佳机器

曾辉医生按:结合临床实践及理论,建议所有室管膜瘤都行预防性脊髓照射。再行全脑室和或瘤床照射(放疗分成3阶段:全脑全脊髓-全脑室-瘤床)

复发性室管膜瘤/室管膜母细胞瘤(女,7岁6月)1例报告并文献复习

https://station.haodf.com/health/article?healthId=8618325133&articleId=9388787478

概述

室管膜瘤(Ependymoma)和恶性室管膜瘤(malignant ependymoma)总发病率约占颅内肿瘤 的2%~ 9%,占神经上皮肿瘤的10%~ 18.2%;男多于女,男性和女性之比为1.9:1。多 于儿童及青年,儿童组的发病率较高,约占儿童颅内肿瘤的6.1% ~ 12.7%,构成全部神 经上皮肿瘤的8.0%~ 20.9%。 在美国小于16岁的儿童室管膜瘤每年发生率为百万分之2. 2.多数发生在2~6岁,半数发生在3岁以前。Cohen(1984)报告的0~ 18岁1200个儿童 硕内肿瘤患者中,诊断为室管膜瘤的占10%,诊断时的平均年龄为5~ 6岁,大约有60%的患儿年龄小于5岁,仅有4%的患儿诊断时大于15岁;而且,第四脑室室管膜瘤的患儿年龄小于其他部位室管膜瘤患儿的年龄,整体的男女比例为1:1,但是幕上室管膜瘤以男性多见。Akyuz(2000)报告818例儿童颅内肿瘤中室管膜瘤占62例(7.5%),平均年龄为6岁。 本组14427例颅内肿瘤中室管膜瘤(包括恶性室管膜瘤,下同)568 例,占同期颅内肿瘤的3.9%,占同期神经上皮肿瘤5634例的10.1%。

部位

一般来说此类肿瘤的3/4位于幕下,1/4 位于幕上,在儿童幕下占绝大多数。回顾几组 大宗儿童室管膜类肿瘤的报告,在455例此类肿瘤中,151 例(33%)位于幕上,304 例(67%) 位于幕下。多数文献报告幕下和幕上之比为2: 1,甚至有的报告为4~5: 1,少数报告幕 上下发病率相等。Scoffer(1991)报告 16岁以下的儿童室管膜瘤108例中61例位于幕下,有 36例在幕上,6例在脊髓及5例在圆锥/马尾部。Akyuz 等(2000)报告62例儿童室管膜瘤,其中幕下占76%,幕上占24%。一项对儿童室管膜瘤的研究表明,恶性室管膜瘤更多的位于幕上(81%),而低级别的室管膜瘤更多的发生在后颅窝(61%)。

肿瘤多位于脑室内,少数肿瘤的主体位于脑组织内。后颅窝室管膜瘤主要发生于第四脑室的顶、底和侧壁凹陷处,肿瘤位于第四脑室者大多起于脑室底延髓的部分。肿瘤的增长可占据第四脑室而造成梗阻性脑积水,有时肿瘤可通过中间孔向枕大池延伸,少数可压迫甚至包绕延髓或突人椎管而压迫上颈髓。部分肿瘤起源于第四脑室顶,占据小脑半球或蚓部内,偶可见肿瘤发生于桥小脑角者。

幕上肿瘤多见于侧脑室,可起源于侧脑室各部位,常向脑实质内侵润。发生于第三脑室者少见,位于其前部者可通过室间孔向两侧脑室延伸。幕上室管膜瘤被认为是起源于侧脑室或三脑室的室管膜上皮,肿瘤既可以完全在脑室内,也可以部分在脑室内、部分在脑室外。但是,肿瘤也可能发生于大脑半球内的任何地方而完全位于脑室外,对这样的病例,我们认为肿瘤起源于室管膜细胞嵴,可能是神经管内折叠时形成畸形的结果,这样肿瘤好发于额叶、颞叶、顶叶和第三脑室。

病理

依肿瘤的组织学特征,WHO(1990)将室管膜肿瘤分为:

- 室管膜瘤(ependymoma): 有细胞型(cellular)、乳头型(papillary)和上皮型(epithelial)三种变异。肿瘤通常边界清楚,实质性,质地软,灰红色或灰白色,可因灶状出血或坏死而呈部分囊变,可有钙化,部分肿瘤可侵润邻近脑组织。在WHO分级中室管膜瘤属于II级。

- 间变或恶性室管膜瘤(anaplastic or malignant ependymoma): 约占室管膜肿瘤的30%,在WHO分级中为III级,尽管肿瘤可见于任何可发生室管膜瘤的部位,但主要位于颅内,尤其以后颅窝明显,儿童更为常见,在诊断时约3% ~ 17%有脑脊液转移(Smyth等,2000)。 肿瘤致密成片,细胞及核形态各异,并 可见核分裂象,可有小灶状坏死和巨细胞存在。

- 黏液乳头型室管膜瘤(myxopapillary ependymoma): 儿童少见, 在WHO分级中为I级,肿瘤主要位于终丝,有时亦可见于颈、胸髓,偶尔可位于颅内。肿瘤细胞乳头状排列,围绕乳头状结构中心的结缔组织常有黏液样 变性,并含有玻璃样变和血管结构。

- 室管膜下瘤(subependymoma): 室管膜下瘤常见于成人,儿童相对少见。肿瘤多为单发,边界清楚,多位于第四脑室及侧脑室,在WHO分级中为I级。构成肿瘤的主要细胞是室管膜下胶质细胞,可呈假菊形团样排列,有时可见少量室管膜细胞、室管膜母细胞分布于胶质纤维中。

临床表现

由于肿瘤所在部位的不同,室管膜瘤病人表现的临床症状有很大的差别,恶心、呕吐和、头痛相对没有特异性,对幕上和幕下都是最常见的临床症状。一般来说, 后颅窝肿瘤表现有颅内压增高症状(呕吐和头痛)的同时也伴有步态不稳;幕上肿瘤多表现有局部运动功能障碍视力障碍和癫痫,癫痫症状的出现占幕上室管膜瘤患儿的25%,颈部疼痛、僵硬也是后颅窝室管膜瘤常见的症状,可能与肿瘤侵犯颈神经根有关。

在任何部位的室管膜瘤患儿中最常见的体征是视乳头水肿,其他的体征根据肿瘤的部位变化,眼震、脑膜刺激征和测距不良在后颅窝病变最常见,而偏瘫、腱反射六进和视野异常是幕上肿瘤最常见的征象,共济失调在幕上和幕下病变均可见到。

在明确诊断前,症状持续期在1.5 ~ 36个月之间,多数惠儿病程持续大约12个月,病程的长短根据肿瘤的部位和级别变化。幕上肿瘤的平均病程为7月(2周一3年),而后颅窝 室管膜瘤的平均病程为9个月(2周一2年),一般来说,良性病变比恶性病变有较长的病程,对周围结构有侵犯的后颅窝室管膜瘤出现症状需5.4个月,而大体上没有侵犯的肿瘤出现症状需11个月;有钙化的幕上室管膜瘤比没有钙化的肿瘤的症状出现期限要长,但是后颅窝室管膜瘤中表现有钙化和无钙化者的症状持续期没有显著差异。

对不同部位是管膜瘤的特异临床表现现介绍如下:

1.第四脑室室管膜瘤

由于肿瘤位于脑室内,极易阻塞脑脊液循环通路,常早期出现颅内压增高症状。当肿瘤压迫第四脑室底部诸颅神经核或向侧方压迫小脑脚时,临床上可引起颅神经损害及小脑症状。

(1) 颅内压增高症状: 其特点是间歇性、与头位变化有关。晚期常呈强迫头位,头多前屈或前侧屈。由于体位改变可刺激第四脑室底部的神经核团,尤其是迷走神经及前庭神经核,表现为剧烈的头痛、眩晕、呕吐、脉搏呼吸改变,意识突然丧失及由于展神经核受影响而产生复视、眼球震颤等症状,称为Brun氏征。由于肿瘤的活动,可突然阻塞正中孔或导水管引起脑脊液循环受阻,因而可呈发作性颅内压增高,此现象多由于体位突然改变时发牛。严重的颅内压增高可发生小脑危象。

(2)频繁呕吐: 部分病人肿瘤自第四脑室底部长出或刺激第四脑室底的呕吐中枢,CT显示脑室不大,颅压不高而频繁呕吐,如MRI检查可见第四脑室内有小肿物或第四脑室底部隆起,这可使患儿得到早期诊断。

(3)脑干症状和颅神经损害症状: 脑干症状较少,当肿瘤压迫或向第四脑室底部侵润生长时,可以出现桥脑和延髓诸神经核受累症状,多发生在颅内压增高之后,少数也有以颅神经症状为首发症状。颅神经损害症状的出现、受累过程和范围与肿瘤的发生部位和延伸方向 有密切关系。肿瘤在第四脑室底上部多影响第V、VI、 VII、 VIII颅神经核,沿中线生长影响内侧纵束,可出现眼球向患侧注视麻痹,还可产生眼球运动偏斜扭转,第四脑室底下部的肿瘤则主要影响第IX、X、XI、XII颅神经核,常以呕吐、呃逆为首发症状,随之出现吞咽困难、声音嘶哑、及因迷走神经刺激而出现的内脏症状,有时甚至产生括约肌功能障碍和呼吸困难;起始于第四脑室侧隐窝的肿瘤,常向同侧桥脑小脑角发展,以第V、VII、 VIII神经受累为主,主要表现为颜面部感觉障碍、听力和前庭功能减退和眩晕等症状。脑干长传导束受累

(3)脑干症状和颅神经损害症状: 脑干症状较少,当肿瘤压迫或向第四脑室底部侵润生长时,可以出现桥脑和延髓诸神经核受累症状,多发生在颅内压增高之后,少数也有以颅神经症状为首发症状。颅神经损害症状的出现、受累过程和范围与肿瘤的发生部位和延伸方向有密切关系。肿瘤在第四脑室底上部多影响第V、VI、VII, VIII颅神经核,沿中线生长影响内侧纵束,可出现眼球向患侧注视麻痹,还可产生眼球运动偏斜扭转,第四脑室底下部的肿瘤 则主要影响第IX、X、 XI、XII颅神经核,常以呕吐、呃逆为首发症状,随之出现吞咽困难、声音嘶哑、及因迷走神经刺激而出现的内脏症状,有时甚至产生括约肌功能障碍和呼吸困难;起始于第四脑室侧隐窝的肿瘤,常向同侧桥脑小脑角发展,以第V、 VII、 VIII神经受累为主,主要表现为颜面部感觉障碍、听力和前庭功能减退和眩晕等症状。脑干长传导束受累时,多是肿瘤或慢性枕大孔疝压迫脑干所致,可出现肢体力弱,腿反射低下或消失,病理反射常为双侧性。第四脑室的室管膜瘤常向下经枕大孔而发展到上颈髓,最低可达C2-3水平,有1例小孩1岁,室管膜瘤向下伸延到C5水平。有时可绕上颈髓一周, 表现为颈部疼痛、僵直,多发生后组颅神经麻痹。

(4)小脑症状:小脑症状一般较轻,因肿瘤沿侧方或背侧生长影响小脑脚或小脑腹侧所产生,表现为走路不稳,常可见到眼球震颤,部分病人表现共济失调和肌力减退。

2.侧脑室室管膜瘤

侧脑室室管膜瘤起自侧脑室壁,以侧脑室额角及体部为多见,肿瘤生长缓慢,可以长但很大而充满全部侧脑室,少数瘤体可经过室间孔钻人第三脑室内,侧脑室肿瘤可产生如下症状

(1)颅内压增高症状:因为肿瘤生长缓慢,在造成脑脊液循环障碍之前症状多不明显。由于肿瘤在脑室内有一定的活动度,可随着体位的改变产生发作性头疼伴呕吐,时轻时重不易被发觉,病人时常将头部保持在一定的位置(即强迫头位)。当肿瘤的体积增大足以引脑脊液循环受阻时,才出现持续头痛、呕吐、视神经乳头水肿等一系列颅内压增高的症状,急骤的脑内压增高,可引起昏迷或死亡。儿童病人可因为长期颅内压增高使头颅增大和视力减退。

(2)肿瘤的局部症状:早期由于肿瘤对脑组织压迫较轻微,局部症状多不明显,肿瘤生长较大时,尤其当侵犯丘脑、内囊和基底节或肿瘤向脑实质内侵犯时,可表现对侧轻偏瘫、偏侧感觉障碍和中枢性面瘫。肿瘤造成癫痫发作者少见。

3.第三脑室室管膜瘤

第三脑室室管膜瘤极为少见,肿瘤多位于第三脑室后部。由于第三脑室腔隙狭小,极易阻塞脑脊液循环通路造成梗阻性脑积水,早期出现颅内压增高并呈进行性加重。有时由于肿瘤的活瓣状阻塞室间孔及导水管上口,出现发作性头痛及呕吐等症状,并可伴有低热。位于第三脑室前部者可出现视神经压迫症状及垂体、下丘脑症状;位于第三脑室后部者可以出现眼球上视运动障碍等症状。

4.脑实质内室管膜瘤

所谓的脑实质内室管膜瘤,系指部分室管膜瘤不长在脑室内面而位于脑实质中,其组织来源为胚胎异位的室管膜细胞,也可能是起源于脑室壁的肿瘤向脑实质内生长。幕上者多见于额叶和顶叶内,肿瘤常位于大脑深部邻近脑室,亦显露于脑表面,临床表现与脑各部位占位症状相似,在较小儿童常见,表现为颅压增高、轻瘫、癫痛等,肿瘤多巨大,实性为主,术前定性较为困难。幕下脑实质内室管膜瘤很少见,多数位于小脑半球或小脑蚓部,表现为呕吐、头痛、共济失调,个别可影响后组颅神经,瘤内可部分囊变,第四脑室可移位、变形甚至闭塞。

5.复发和转移

室管膜瘤的复发率较高,Delong(1975指出儿童后颅窝肿瘤的预后较差,几乎所有的病例均在后不同的时间内复发。室管膜瘤易发生椎管内播散种植,Cohen(1984)统计各年龄组室管膜瘤436例,有椎管内种植者占11%幕下室管膜瘤椎管内种植着较幕上多见。

Dohrmann(1985)在30例儿童室管膜瘤中发现有6例椎管内种植,其中4例为后颅窝室管膜瘤,Cohen报告幕下种植率达20%。而Svien(1953)尸检材料分析幕 下室管膜瘤椎管内种植着达30%,远较临床所见发生率高,室管膜母细胞瘤转移的发生率明显高于室管膜瘤。颅内室管膜瘤的颅外转移甚为少见,仅有个案报道。在703例颅内室管膜瘤中,有66例(9%)检出。

诊断和鉴别诊断

幕上室管膜瘤诊断困难,尤其在半球脑实质内者, 易与其它大脑半球胶质榴相混淆,而 第四脑室的室管膜瘤MRI的特点较突出,往往术前能做出诊断,如肿物呈结节状,常经枕大孔伸入上颈髓,这些较小脑星形细胞瘤和髓母细胞瘤的表现完全不同。

1.第四脑室室管膜瘤的鉴别

(1)髓母细胞瘤(见第三章):特点为男孩多见,发病高峰为6 ~ 9岁,肿瘤多自蚓部突人第四脑室,肿瘤与脑干之间常有一脑脊液间隙,很少长到枕大孔以下。

(2)小脑星形细胞瘤(见第四章):特点多在小脑半球或蚓部,后者可突入第四脑室;影像检查显示肿物多有囊,可囊在瘤内或瘤在囊内,注药强化较室管膜瘤差。

(3)脉络丛乳头状瘤(见第九章):好发于10岁以下,第四脑室者少于侧脑室,肿物边缘呈桑葚状,注药明显强化。

2.侧脑室室管膜瘤的鉴别

(1) 三角区脑膜瘤:好发于成年人,女性多于男性, 多为圆形,CT和MRI显示密度和信号均匀,注药般明显均匀一致强化。

(2)小脑显形细胞瘤(见第四章):特点多在小脑半球或蚓部,后者可突入第四脑室,影像检查显示肿物多有囊,可囊在瘤内或瘤在囊内,注药强化较室管膜瘤差。

(3)脉络丛乳头状瘤(见第九章):好发于10岁以下,第四脑室者少于侧脑室,肿物边缘呈桑葚状,注药明显强化。

2.侧脑室室管膜瘤的鉴别

(1)三角区脑膜瘤:好发于成年人,女性多于男性,多为圆形,CT和MRI显示密度和 信号均匀,注药一般明显均匀一致强化。

(2)脉络丛乳头状瘤:好发于婴幼儿,侧脑室三角区和枕角多见,脑室扩大在瘤侧更明 显,呈交通性脑积水状,CT及MRI表现为表面粗糙,注药后明显强化。

(3)室管膜下巨细胞型星形细胞瘤:多为结节性硬化患儿,肿物多在室间孔上下,有时可见脑室壁上多发钙化结节。

3.幕上脑实质内室管膜瘤的鉴别

(1)低级别星形细胞瘤:成人多见,CT平扫为低密度,与脑室可相距较远,注药无强化或轻度强化。

(2)少突胶质瘤:此肿瘤在CT上多有钙化,注药强化明显

(3)胶质母细胞瘤:成人多见,病程短,可累及多个脑室,CT及MRI显示肿瘤密度或信号不均,可有出血灶,瘤周水肿明显。

治疗和预后

1.治疗

(1)手术治疗

室管膜瘤以手术切除为主要手段,幕下室管膜瘤多有梗阻性脑积水,对于可耐受脑积水者,脑脊波循环通路的打通,主要靠手术切除第四脑室的肿瘤来完成;如果患儿症状重、意识差、脑室扩大明显,术前应做脑室-腹腔分流以增加肿瘤切除的安全性,而其有三个缺点:①CSF中瘤细胞可能引起腹腔种植,②减压后瘤内出血;③小脑幕切迹上疝。

肿瘤位于第四脑室者经过后颅窝中线,切开小脑下蚓部显露并分块切除肿瘤。注意保护脑干,如肿瘤从第四脑室底部长出者切除肿瘤时可在脑干上留一薄层肿瘤,至少要做到能解除脑脊液循环梗阻。肿瘤在第四脑室内呈结节状生长,如已突人CPA者,切口应为正中切口向患侧拐,这样可将经侧隐窝长到脑室外的肿瘤全切除;如肿瘤自第四脑室经枕大孔伸人上颈髓者(有的达C3水平),后正中切口向下延,切除C1 ~ 3椎板后可将肿瘤下极向上牵拉 后将肿瘤彻底切除:少数室管膜瘤向下延伸到椎管并环绕延颈髓半周,甚至将近一周,此时切除应十分小心,不能伤及经肿瘤延人脑干或颈髓的供血,否则即使肿瘤勉强全切除,可能造成相应部位的血循环晓碍而导致脑软化,后果极为严重。切除过程中注意切勿过多牵拉脑干成颈髓,否则造成术后推伤或水肿引起呼吸停止或四肢瘫疾,应当说后颅窝室管膜瘤的手术危险性要大于髓母细胞瘤和星形细胞瘤,应当引起神经外科医生的高度重视。

后颅窝室管膜瘤的外科治疗效果差,术后并发症发生率高,有报道达到20% ~ 36%;并发症的发生比率和后颅窝室管膜瘤的外科切除程度相关,这主要是因为肿瘤多与第四脑室底粘连。目前认为:肿瘤切除的越彻底(尤其当做到肿瘤全切除时),患儿无病生存期越长;而肿瘤术后复发主要为原位复发,为残留肿瘤所致,故这一点亦支持尽可能彻底切除肿瘤。次全切除对预后有明显的影响,肿瘤全切除患者的5年无肿瘤进展存活率(PFS)是75%;而在那些有肿瘤残余的患者PFS是0%。Spagnoli 等(2000)报告26例第四脑室室管膜瘤的手术治疗,发现第四脑室项型可全切除,底型因自脑干长出,可侵及脑干内的颅神经核团,全切率为86%,侧隐窝型由于侵及小脑中脚及CPA区,全切除率为54%。术中用脑干诱发电位 (BAEP)监测对避免脑干损伤有一定帮助。 Akyuz (2000)报告62例儿童室管膜瘤全切率为 43.5%,近全切除率为51.6%,活检占4.8%。van Veelen-Vincent等(2002)报告83例儿童颅内室管膜瘤手术全切率为73%。

侧脑室的室管膜瘤多数巨大,星结节状,有包膜,皮层切口选择在非重要的功能区,可采用皮层造瘘,为减少采部转构的损伤,可将肿瘤分块切除来缩小体积。第三脑室内的室管膜瘤少见,我们近几年采用右额中线开颅经半球间(纵裂)、胼胝体-穹隆间人路来切除肿瘤。

(2)放射治疗

曾辉医生按:结合临床实践及理论,建议所有室管膜瘤都行预防性脊髓照射。再行全脑室和或瘤床照射(放疗分成3阶段:全脑全脊髓-全脑室-瘤床)

室管膜瘤是放疗中度敏感的肿瘤之一, 多数学者认为术后放疗有 助于改善病人的预后。Mork将室管膜瘤病人手术加放疗与单纯手术组的生存情况进行比较,总存活期前者明显高干后者。原则上不论肿瘤是否全切除均应进行放射治疗。目前对放射治疗的范围意见不统一,低度恶性可选择局部宽野照射,对室管膜母细胞瘤多数学者主张全脑脊髓轴放疗。但也有学者对无椎管内种植性扩散的病人不论肿瘤的良恶性均不行预防性脊髓照射。

儿童肿瘤研究组计划(POG)已经对室管膜瘤的合适放射治疗剂量进行了研究。对43个室管膜瘤患儿的详细研究发现,在诊断时仅5%(243)的患儿出现CSF播散,更重要的是,不管肿瘤的部位和肿瘤级别,没有一例出现孤立转移,多合并原位复发。在复发的13例患儿同时出现蛛网膜下腔转移和原位复发者3例。因为所有的患儿起初均是原位复发。对于所有那些影像和CSF细胞学监视检查播散阴性的(不管肿瘤病理级别)儿童后颅窝室管膜近来的治疗措施是对后颅窝和上颈髓做高剂量局部放射治疗,全剂量达到55一60Gy。如果第二次研究证实,复发出现第一次原发部位,对那些没有播散转移证据的儿童后颅窝室管膜瘤不再推荐行全脑脊髓放射治疗。

放射治疗的剂量也能影响患儿的存活率,几个回顾性的研究揭示,提高放射治疗剂量能提高存活率,接受大于等于 45 ~ 5y治疗剂量的患儿的存活率是46% ~ 70%;而接受放射冶疗剂量< 45Gy的患儿的存活率是10%-30%。

关于放疗的范围有人主张局部照射(幕下肿瘤),有人主张全脑放疗,但多数根据室管膜瘤随脑脊液播散的特点而用脑脊髓放疗,但对儿童是否恰当值得讨论Paulino(2001)认为对后颅窝室管膜瘤复发主要发生在瘤床局部而非脑脊髓其它部位,故主张低级别后颅窝室管膜瘤局部放疗即可,无需全脑全脊髓放疗。放疗除了影响小儿的生长发育外,尚可诱发脑膜瘤和胶质瘤,应当引起注意。

(3)化学治疗

化学治疗也是对手术和放疗的辅助手段,尤其是在3岁以下的儿童或复发后不能手术或 再放疗的儿童。但目前其疗效并不十分肯定。Bloom(1982)认为室 管膜瘤化疗的目的在于延 缓复发,而对肿瘤的治愈帮助不大。Needle(1997)报告用卡铂、 长春新碱、异环磷酰胺、依托泊苷(Vp-16)对儿童室管膜瘤能提高5年生存率。Geyer(1994)报告儿童肿瘤研究组用多药联合化疗,使18个月以下的幼儿恶性室管膜瘤3年的无延展生存期(Progression-Free Survival, PFS)达到26% ,Duffner(1993)报告用环磷酰胺、长春新碱、依托泊苷和顺铂对3岁以下的恶性室管膜瘤进行化疗,3年的PFS达到43%。

2.预后

多数儿童室管膜瘤的报道都认为5年存活率为27% ~ 58%,但最近van Veelen-Vincent 等(2002)报告的83例儿童室管膜瘤总的5年生存率为73%,10年生存率为 52%;而肿瘤全 切除加术后放疗组5年和10年生存率分别为93%和75%。Akyuz 等(2000)报告10年无病生 存率和总生存率分别为36%和50%。Horn 等(1999)报告美国11家医疗机构共83例儿童颅 内室管膜瘤5年和7年总生存率分别为57%和46%。Lyons 发现年龄小于5岁儿童的5年 存活率是14%;许多患儿的复发相当快,平均复发期限是18个月。Good 等(2001)报告- -组52例儿童颅内室管膜瘤平均在术后14.5个月复发,复发率高达54%。也有些报道认为对于 近全切除患者,复发期限延长,在术后2 ~ 3年出现肿瘤复发。

近十余年来不少文献分析有以下因素影响儿童室管膜瘤的预后:

(1) 年龄: 年龄愈小生存期愈短,这一点已得到大家的公认。Akyuz(2000)报告小于5岁者预后明显差; Spagnuli(2000)发 现年龄小于6岁者5年生存率为60%,而16岁以上者为90%。

(2)肿瘤部位: 有人认为幕上室管膜瘤预后较后颅窝好,但也有人持不同意见。Spagnuli(2000)将第四脑室室管膜瘤分为底型、顶型和侧隐窝型,他报告侧隐窝型5年生存率为40%: 底型和顶型为88%。Figarella(2000)报告侧隐窝型5年生存率为0%;而底型和顶型为86%。脑实质内的室管膜瘤易彻底切除,故生存期较后颅窝者长。

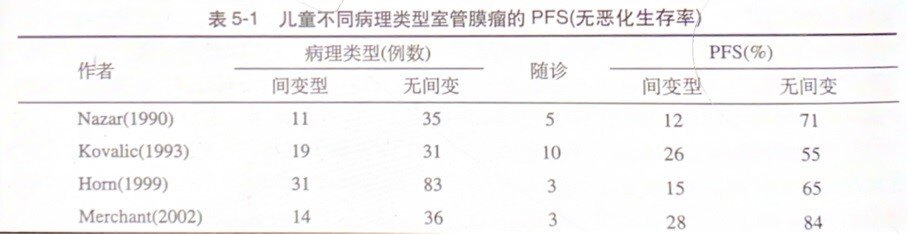

(3) 病理:病理类型与预后关系密切,Merchant(2002)发 现间变性室管膜瘤无论术后放疗或化疗加放疗,5年生存率为28%,而低级别的室管膜瘤3年生存率为84%。以下为不同作者报告病理与生存时间的关系(表1):

本文是曾辉版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论