三甲

三甲

中国人文精神的根脉

中国人文精神的根脉

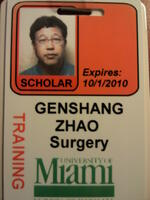

郑州大学二附院

心血管外科

赵根尚教授

人文是人类文化的核心,它集中体现在重视人,尊重人,关心人和爱护人。人文精神是一种文化传统和思潮,是特定时代语境下理想人性和优雅艺术的总和,是对理想人性的追求,包含教养与文化,智慧与德行,目的是成为理想的人,真正的人,自由的人。人文精神实际上是人性、人本、人道的哲学,它是一种知识谱系,也是一种认知方法。既包括文学、语言、文学、历史、哲学、艺术、宗教,又是知识、见识、情感、德行、趣味、审美的总和,还是理解力,领悟力、洞察力、批判力的集合。

人文的文化价值是一种超功利主义的文化视野,追求相遇,强调个性体验,陶醉于艺术化的生命过程。

中国人文精神有着极其悠久的历史,在秦汉以前,由儒、墨、道三家,笼罩了全部文化思想。

黄老之道是中国人文的根脉,“内用黄老,外示儒术”是历史哲人的生存之道。儒家是粮食店,是我们的精神食粮,佛家是百货店,是我们的必需东西,道家是药店,是可以治病救人的。中国传统文化中的道家思想,是黄老之学。道家的文化思想综罗百代,广博精微,包括了中国上下五千年,内容广博,精微细致。

魏晋南北朝这一阶段是《易经》《老子》《庄子》三玄之学最流行的时代,这个时代变动不安,非常混乱,社会政治经济衰败三百多年。但哲学思想,由于知识分子高谈阔论也提升到极点,凡是任何一样东西,立场不同观点就两样,汉唐宋元明清开基立业的鼎盛时期,都是用“三玄”之学(《易经》《老子》《庄子》),但变乱到极点,无可救药时出来“拨乱反正”的人物都是道家人物,他们的一贯作用是“功成,名遂,身退,天之道”。道教实际上也成为唐朝正式国教,老子为“太上老君”。老子曰“我有三宝,一日慈,二日俭,三日不敢为天下先。”元人马致远在秋思曲写道:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。”“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”“道法自然,通常无为,通常无名,有生于无,无中生有,缘起性空,性空缘起。”

秦朝在公元前221年统一中国后它的传统只维持了十五年,汉王朝(公元前206年—公元220前)继承了秦朝中央集权的政治理念,继承了秦朝未竟的事业,董仲舒是汉帝国的理论家(公元前179年—公元前104年)在汉朝废黜百家,独尊儒求,统一全国思想,写有《春秋繁露》帷中授课。汉武帝和秦始皇都致力于从思想上统一中国,但武帝所采纳董仲舒的建议比秦始皇采纳李斯的建议要温和得多。

在中国历史上,儒家思想占统治地位的范围是社会体制,精神道德教化和学术领域,法家思想占统治地位的则是施政的原则和统治的方法。公元220年,汉帝灭亡,随之而来政治分裂和动乱一直拖延到公元589年隋朝统一全国。

汉代尊学孔子,把《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》奉为孔子所作,称为六经。《论语》《孟子》《大学》《中庸》四书是宋朝以后新儒学。四书中没有上帝创世,也没有天堂地狱。孟子哲学认为“人之初,性本善”四书实际上是对人生学说的反思,是一种哲学反思,中国文化的精神基础不是宗教,而是伦理,人不满足于现实世界,而是追求超越现实世界,这是人类内心深处的一种渴望,中国人在哲学里找到了超越现实世界的那个存在。

中国人文的根脉来源于中国哲学精神,哲学不是增加客观事物的信息,而是为了提高心智,滋润心灵。未来的世界,哲学将取代宗教,中国人追求天人合一,但不脱离现实社会。释迦牟尼认为,人生就是苦难的根源,柏拉图认为,身体是灵魂的监狱,中国哲学认为道法自然,天人合一,心物一体,乐感文化,乐观、豁达、中庸节制、和谐统一、人本主义。

儒家思想强调人际关系和事,是一种入世哲学,只关心社会政治和伦理道德,不关心天堂、地狱,中国哲学精神和人文思想追求“内圣外王”,内心致力于心灵修养,在社会活动中落落大方,不卑不亢,好似君王。

中国传统的哲学精神也是中国人文精神的根脉,体现了:一、忧患精神,也就是对国家和人民,整个人类存在的生命关怀;“乐民之乐者,民亦乐甚乐,忧民之忧者,民亦忧甚忧”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”“人民至上”“全心全意为人民服务”。二、乐道精神,敢于追求真理,得道为乐。“朝闻道,夕死可矣。”“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。”为天地良心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。三、人本精神,以人为本,肯定人在自然、社会中地位、作用和价值。四、和合精神:承认事物多元存在,在相互冲突中融合,“人类命运共同体”“世界人民大团结万岁”。五、笃行精神:儒、墨、道都体现了笃行精神。忧患精神的化解,乐道精神的实现,和合精神的追求,人本精神的弘扬都赖于笃行精神的践行。“学而时习之,不亦说乎。”中庸、博学、审问、慎思、明辨、笃行。知行合一,理论和实践相结合。实践—认识—再实践—再认识。

中国文化的忧患精神,乐道精神,和合精神,天地合一精神,心物一体精神,人本主义精神,知行合一精神都是哲学和人文的精华,是中华民族长期面对恶劣的自然环境,凶险错综复杂的社会人际关系,心灵环境的孤独,苦闷的回应,是对人生命价值尊严,生命意义的重建,也是对人类精神家园的终极追求。

宋朝虽然孕育了灿烂的文化,但在军事实力上,远远不及汉朝和唐朝,但程朱理学始终是中国最有影响的哲学学派,也是中国人文精神的根脉,1279年,元朝取代宋朝统治中国,1313年元仁宗发布诏令,以四书为开科取士,朱熹经书注疏,明、清两朝沿袭元制,直到1905年清朝政府废科举,办学校。“形而上者,无形无影是此理;形而下者,有情有状是此器”,一切事物,无论是自然的,或人为的都有哲理,理是永恒的。程朱理学的“格物致知”就是对外界世界事物调查研究,扩大自己的知识。“格物穷理”是从有形之物中,体认超物体的“理”,也就是道。理是抽象的,物是具体的,所以要格物穷理。既领悟了理念的永恒世界,又领悟了自己的内心之性,越多领悟理,也就越多领悟心性。用敬格物,才能顿悟,格物过程,再现自己的本性,使尘封的珍珠发光。

任何知识和学说都是反思的产物,宗教也和人生相关联,宗教的核心部分必然是哲学,再加上一定的上层建筑,包括迷信,教义,礼义和体制。道教教人顺乎自然,儒家教人中庸,有理有礼有节,恰到好处,做事有分寸,佛家教人舍得,有佛性佛心,仁慈怜惜。中国文化的精神基础不是宗教,而是伦理。爱人是一个道德价值(伦理道德),爱神超越道德价值,称之为宗教价值。

中国精神追求“内圣外王”,但人与人不同,追求道德境界也不同,一本天然的“自然境界”讲究实际利害的“功利境界”,正其义,不谋其利的“道德境界”,超越世俗的“天地境界”。

一个人可以按照他的本能和社会习俗而生活,而对自己所做的事缺乏自觉,所做的事对自己并没有什么文化意义,这种人生是“自然境界”,做事为了自己的好处“有用”,这种人是“功利境界”;认为自己是整个社会的一部分,做任何事情,都是为了整个社会的好处,行事为人是为义,而不是一己私利,做事有道德,这是“道德境界”;知道社会之上还有一个大全的整体,就是宇宙,懂得自己做事情的意义,并且自觉这样做,这种理解和自觉使他处于更高的人生境界,精神上超越了人世间俗世,这叫“天地境界”。自然境界和功利境界是多数人的生命状态,不需要对人生有过多理解和过多自我意识。道德境界讲求的是“道德价值”,“天地境界”超越道德价值,追求成圣,追求天人合一,达到精神极致。

总而言之,中国人文精神的根脉来源于五千年中国文化,来源于古代劳动人民的智慧和创造,特定的地理环境,特定的历史环境,特定的生产力发展水平都是中国人文精神产生的客观基础,中国人文精神和世界其他国家人文精神也在一定程度上交融,取长补短共同发展,中国人文精神也深深的影响了世界文化及人文精神的发展。人文精神的产生是人们内心世界的自由追求,有时它超越现实,但是也能拯救现实,解除心灵痛苦,净化人的精神世界,人文精神的产生很大程度上依赖先贤哲人对人生的反思,对思考的反思,对自然事物的反思,对人类社会发展规律的反思,探讨中国人文精神的根脉对于未来中国发展,乃至世界发展都有着不可估量的意义。

本文是赵根尚版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论