三甲

三甲

《扩大慢性乙型肝炎抗病毒治疗的专家意见》解读

2022年5月,“第四届慢乙肝临床治愈峰会暨中国派高峰论坛”在线上召开。大会上,来自北京大学医学部的庄辉院士对《扩大慢性乙型肝炎抗病毒治疗的专家意见》进行了精彩解读,仔细读后感悟很多,在此与大家一起分享学习,希望给大家一些帮助。

一、为什么提出《扩大慢性乙型肝炎抗病毒治疗的专家意见》

为什么要扩大抗病毒治疗适应症,想必这是每一位病友会有的疑问,今天我们就一起讨个究竟,以下五点内容会给我们一个答案,也是扩大慢性乙型肝炎抗病毒治疗专家意见的背景所在。

第一,现行指南对慢性乙肝治疗的标准过严。一项2016年来自美国的研究,对369例“HBsAg阳性”患者随访7年,发现死亡者中,不符合指南治疗标准者HCC死亡占53%~73%,而这部分人群如果进行抗病毒治疗,则可降低HCC和非HCC死亡风险;另一项2019年来自韩国的对3624例未治疗的慢性HBV感染者进行的多中心队列研究(中位数随访时间4.6年)中,不符合治疗标准者HCC死亡占33.5%~64%,而这部分人群如果进行抗病毒治疗,则也可降低HCC死亡风险。这些都提示我们,临床中很多看起来不符合现行指南抗病毒治疗的患者,疾病进展也在悄悄进行中,不容忽视。

第二,对HBV感染自然史有了新的认识,对免疫耐受期和非活动期无疾病进展、无需治疗提出挑战。2018年kim等的一项研究显示,不治疗的免疫耐受期HBV感染者发生HCC和死亡或肝移植危险性高于治疗的免疫活动期慢性乙型肝炎患者。如果这部分人群进行治疗,则可降低HCC发生和死亡或肝移植风险。

第三,为实现WHO 2030年消除病毒性肝炎公共卫生威胁的目标。为了实现这一目标,需提高病毒性肝炎的诊断率和治疗率。根据2021年10月4日Polaris的报告,我国乙肝诊断率为22%,治疗率为17%,距离WHO的目标还有很大差距。

第四,乙肝抗病毒药物价格明显下降,慢性乙肝抗病毒治疗的可及性大大提高。

第五,慢性乙肝抗病毒治疗呈扩大趋势。近年来国内外指南对慢性乙肝的治疗标准逐渐放宽,2019年我国指南指出,对于HBV DNA阳性+丙氨酸氨基转移酶(ALT)>正常值上限(ULN)的患者,排除其他原因,即可进行抗病毒治疗。此外英国、印度、希腊的学者也提出了”全治“(Treat All)的治疗策略,这一策略的临床意义包含:减少传染源,减少HBV传播;减少HBV传播;降低HCC、肝移植和死亡;减少乙肝歧视,与乙肝疫苗相结合,达到2030WHO提出的消除乙肝的目标。

二、对六条专家意见的解读

推荐意见1:对一般人群,特别是HBV高危人群,如人类免疫缺陷病毒(HIV)感染者、男男性行为者、注射毒品者、HBV感染者的性伴侣和家庭接触者、孕妇、接受免疫抑制剂或抗肿瘤、HCV药物治疗者等进行HBsAg筛查,做到应筛尽筛。

其中,对HBsAg筛查是用定性检测试剂,不是HBsAg定量检测试剂。

推荐意见2:对HBsAg阳性者,包括正在接受抗病毒治疗的慢性乙型肝炎患者,应采用高灵敏实时定量PCR检测HBV DNA(检测下限为10~20 IU/ml)。

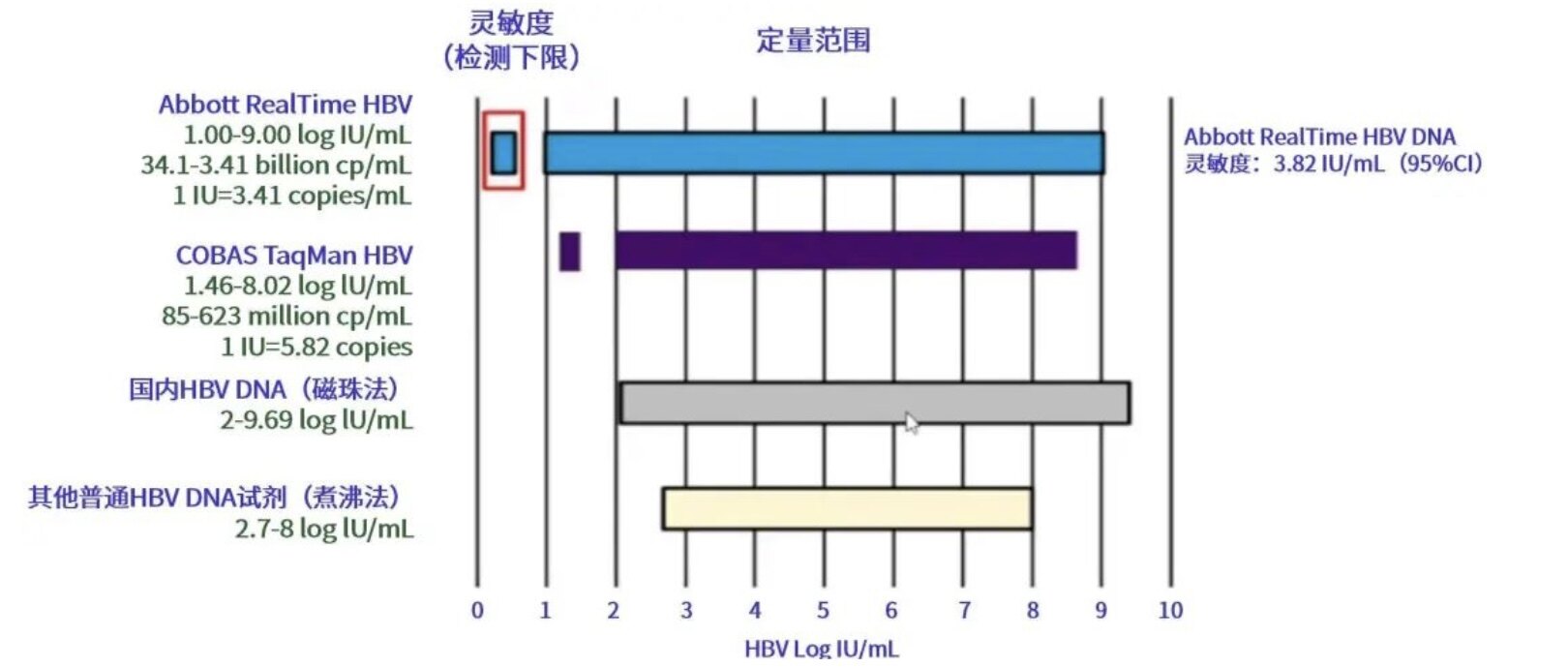

目前用于检测HBV DNA试剂的定量范围和检测下限如下图,高灵敏实时定量PCR的检测下限已降低至10~20 IU/ml。

推荐意见3:对于血清HBV DNA阳性,ALT持续高于治疗阈值(男性30 U/L、女性19 U/L),1年内连续随访3次以上,每次至少间隔3个月,且排除其他原因所致者,建议抗病毒治疗。

为什么现在这么严格呢,我们一起来看几项研究。一项来自美国的研究,纳入59例ALT≤40U/L慢性HBV感染者肝活检结果表明,ALT高正常值组(26~40U/L)有显著肝组织学病变率高于低正常组(≤25U/L);另一项韩国研究纳入94533名男性和47522名女性医保人群进行前瞻性队列研究,结果显示:肝病死亡的相对危险性随基线血清ALT水平升高而上升。此外,中国香港的一项研究显示:HBV患者发生并发症和HCC的危险性随ALT水平升高而上升。

因此近年来,我们可以看到,多项包括亚洲地区在内的国际指南大多建议降低开始抗病毒治疗的ALT阈值。其中,2007年和2016年AASLD指南、2013年NICE指南、2020年东亚专家意见等均建议,把启动抗病毒治疗的ALT阈值定为男性30 U/L、女性19 U/L。

推荐意见4:对于血清HBV DNA阳性者,无论ALT水平高低,只要符合下列情况之一,建议抗病毒治疗:

(1)有乙型肝炎肝硬化或HCC家族史;

(2)年龄>30岁;

(3)无创指标或肝组织学检查,提示肝脏存在明显炎症(G≥2)或纤维化(F≥2)。

这一推荐意见,与2019年亦有差别。2019年指南指出:“血清HBV DNA阳性、ALT正常,有乙型肝炎肝硬化或乙型肝炎肝癌家族史且年龄>30岁者,建议抗病毒治疗”。但近期多项研究和已发布的国外指南均表明,有HBV相关肝硬化或HCC家族史、年龄>30岁,这两点分别是疾病进展得独立危险因素,符合其中之一者即可作为启动抗病毒治疗的适应证。

其中,中国台湾和大陆均有报告,30岁以上人群HCC、病毒性肝炎和慢性肝病死亡率明显升高。中国台湾一项前瞻性研究,调查22707名人群1970~1979年HCC年龄死亡率,显示:年龄>30岁人群HCC死亡率更高。另一项中国台湾研究显示:HCC家族史并HBsAg阳性比无HCC家族史并HBsAg阳性者HCC累计发病率要高。意大利一项研究显示:HBsAg和/或抗-HCV阳性并有HCC家族史者HCC风险高于无家族史者。这提示我们,只要具备其中一项,就建议启动抗病毒治疗。

推荐意见5:对于随访1年以上,HBV DNA和ALT模式难以确定且未经治疗的“不确定期”慢性乙型肝炎患者,建议抗病毒治疗。

“不确定期”定义是:未经治疗的慢性HBV感染者随访1年,其HBV DNA和ALT模式与传统的慢性HBV感染分期不符合。我国南京对4759例慢性HBV感染者(2016.1~2020.8)按“AASLD 2018年乙肝指导”分期,不确定期患者占27.8%;我国791例随访6个月检测ALT(ULN>40U/L) 2次以上并经肝活检的HBeAg(+)或(-)慢性HBV感染者的病期分布显示,不确定期患者占37.4%。“不确定期”的慢性乙型肝炎疾病进展的风险仍然较高。

据美国、新加坡和中国台湾报告,不确定期患者累计HCC发生率显著高于非活动期。因此对于这类HCC发生率高的人群,也应该进行抗病毒治疗。

推荐意见6:对于抗病毒治疗1年以上但仍存在低病毒血症的慢性乙型肝炎患者,建议换用或加用强效低耐药核苷类似物(恩替卡韦、替诺福韦酯或丙酚替诺福韦)治疗,或者联合聚乙二 醇化干扰素治疗。

低病毒血症(LLV)指的是:接受恩替卡韦、替诺福韦酯、或丙酚替诺福韦治疗且依从性好的慢性乙型肝炎患者,治疗至少48周及以上,用高灵敏度的定量PCR法(最低检测限为10~20 IU/mL)仍可检测到HBV DNA,但<2000 IU/mL。

临床中有很多人觉得只要肝功能正常了,HBV DNA不一定非要<20IU/ML,<50IU/ML,甚至只要<100IU/ML都可以的。但实际不然,国内外多项研究结果均提示我们,抗病毒治疗后LLV与慢性乙型肝炎疾病进展密切相关。我国一项研究显示,持续低水平HBV DNA可促进慢性乙肝患者肝纤维化进展。另外韩国一项队列研究,对875例初治慢性乙肝患者进行回顾性队列研究,随访8年结果显示:LLV患者累计HCC发病率高于持续病毒学应答患者,有或无肝硬化的LLV患者累计HCC发病率均高于持续病毒应答患者。

因此,对于慢乙肝患者来说,LLV(低病毒血症)刻不容缓,需积极认识,并合理调整治疗方案,减少肝纤维化、肝硬化、HCC(肝癌)等的发生风险。

三、总结

因此我们可以看到,目前慢性乙型肝炎的治疗趋势是由扩大治疗标准逐渐过渡到“全治”(“Treat All”)的策略,而临床中还是有很多病人,尤其是肝功能正常的病人,对抗病毒治疗会有抵触,借此分享也想衷心提醒大家,慢乙肝吃药不可怕,可怕的是没有及时抗病毒治疗而引发了疾病进展,进展到肝纤维化、肝硬化、甚至肝癌了才开始抗病毒治疗,悔之晚矣。只要符合适应证,早抗病毒治疗者才能早获益。

本文是尹有宽版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论