三甲

三甲

多种羧化酶缺乏症(顽固性、严重、高阴离子间隙的代谢性酸中毒、特征性皮疹)

多种羧化酶缺乏症( multiple carboxylase deficiency,MCD ) 是一种常染色体隐性遗传的有机酸代谢病,根据所缺乏的酶不同可分为:生物素酶缺乏症(biotinidase deficiency,BTDD,MIM 253260) 和全羧化酶合成酶缺乏症(holocarboxylase synthetas,HCS,MIM 253270)两种类型。BTDD在全世界范围的发病率约1/60000,巴西发病率最高,约1/9000。HICS缺乏症的发病率仅在日本有报道,约1/100000。

我国在MCD的筛查诊断方面起步较晚,患儿均为出现症状就诊后得以诊断。迄今为止,我国仍未将MCD等遗传代谢病列为常规新生儿筛查内容,对于MCD的病例报道尚不足20例,对于该病的发病率也无报道。1998~2002年北京大学第一医院率先应用尿有机酸分析(GC-MS)及干滤纸片BT活性测定筛查诊断了6例BT缺乏症.

摘自——《多种羧化酶缺乏症的诊断及基因突变研究进展》

1981年

Wolf等系统阐述了MCD的发病机制、临床表现、生化检查和治疗方法。

1983年

报道了首例BT缺乏症。

1998年

首先描述了BT基因结构:全长约23 kb,由4个外显子和3个内含子组成,共编码543个氨基酸。

2001年

首先描述了HCS基因结构:全长约250 kb,由14个外显子组成,其中第6~14外显子包含所有的编码序列,共编码726个氨基酸。

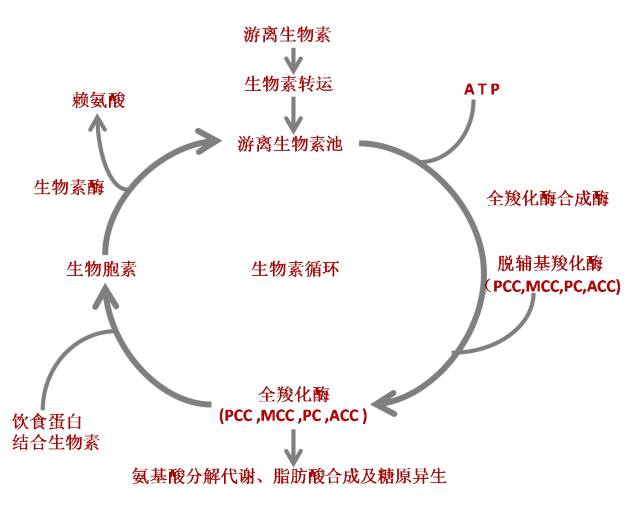

发病机制

生物素是B族水溶性维生素,游离生物素直接通过肠道进入游离生物素池,蛋白结合生物素以生物胞素形式进入人体,再经代谢后进入游离生物素池。游离生物素是线粒体丙酰辅酶A羧化酶、丙酮酰羧化酶、乙酰辅酶A羧化酶和甲基巴豆酰辅酶A羧化酶的辅酶,参与碳水化合物、蛋白质和脂肪三大营养物质的代谢。

全羧化酶合成酶(HCS)将生物素与上述各种脱辅基羧化酶结合,生物素的羧基通过酰胺酶与这些羧化酶特异性赖氨酸氨基结合,生成活性的全羧化酶,全羧化酶经蛋白分解降解成生物胞素,生物素酶清除酰胺酶结合,释放赖氨酸、赖氨酰肽及游离生物素,进入生物素再循环。

BTDD是由于生物素酶活性下降,使生物胞素及食物中蛋白结合生物素裂解成生物素减少,生物胞素堆积,影响生物素的体内再循环及肠道吸收,导致内源性生物素不足。生物素生成不足或生物素与多种羧化酶结合障碍均可影响生物素依赖的丙酰辅酶A羧化酶、丙酮酰羧化酶、乙酰辅酶A羧化酶和甲基巴豆酰辅酶A羧化酶的辅酶的活性,使支链氨基酸的分解代谢、脂肪酸合成、糖原异生障碍,乳酸、3-羟基异戊酸、3-甲基巴豆酰甘氨酸、甲基枸橼酸及3-羟基丙酸等异常代谢产物在血、尿中蓄积,导致一系列临床症状。

临床表现

全羧化酶合成酶缺乏型:

该型又称早发型,主要发生于婴儿期,发病基因定位于21q22.1。多数患儿于出生后数天内即发病,但亦可于生后数小时或出生后15个月才发病。发病初期皮肤表现为头部脂溢性皮炎,受累头发变细、脱落,严重者可全秃,睫毛及眉毛亦可脱落。皮损亦可累及口周、鼻周及其他褶皱部位。此外还可伴有多种难治性皮损,如湿疹、全身性红斑、脱屑以及局布皮炎等。患儿常伴有呼吸急促或暂停,出现代谢性酸中毒时症状更明显。此外还可有喂养困难、生长发育迟缓、呕吐、骨骼肌张力减退、嗜睡及惊厥发作等.后者对抗惊厥药反应差,严重者可出现酮症酸中毒性昏迷。患儿血氨轻度升高,尿中有机酸聚积.包括甲基柠檬酸、乳酸、3一羟基异戊酸、3一羟基丙酸及3一甲基巴豆酰甘氨酸等均升高。此型患儿用生物素治疗效果不佳。

生物素酶缺乏型:

该型又称迟发型,多于青少年期发病。皮损类似于全羧化酶合成酶缺乏型,如脂溢性皮炎、腔口周围皮炎、湿疹、过敏性皮炎等。头发干燥、细软、稀疏、易脱落,但发根仍完好。患儿常继发感染,以白念珠菌感染最常见。其他表现有肌痉挛、肌张力减退、共济失调、痉挛性瘫痪、神经性耳聋、视神经萎缩等,这些表现可间歇性发生或逐步加重,也可延迟发生,应激时常引起急性发病。部分患者尚有脊髓、脑白质、锥体外系受累。少数患者并发结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、口角炎、会阴炎等。25%。50%的患儿有呼吸困难,表现为喘鸣、通气过度及窒息,给予氧气疗法及支气管扩张剂无效。患者多伴有酮症酸中毒、高血氨血症和有机酸尿,通常以3-羟基异戊酸、3-甲基巴豆酰甘氨酸、3-羟基丙酸、甲基柠檬酸及乳酸升高显著。此型患者及时补充生物素预后良好。

实验室检查

串联质谱分析

MCD患儿血3-羟基异戊酰肉碱增高,可伴有丙酰肉碱或丙酰肉碱与游离肉碱、乙酰肉碱比值增高。

气相色谱-质谱技术

MCD患儿尿液中3-甲基巴豆酰甘氨酸、3-羟基异戊酸、3-羟基丙酸、甲基枸橼酸、甲基巴豆酰甘氨酸可增高,并伴有乳酸、丙酮酸、3-羟基丁酸、乙酰乙酸、丙酰甘氨酸等代谢产物明显增高。

治疗和预防

MCD的治疗

BTD和HCSD患儿对口服生物素治疗均有一定的疗效。一般来说生物素10~40mg/d治疗后数日至2周即可终止疾病的进展,临床症状明显改善。对于生物素治疗效果欠佳的HCSD患儿可加大剂量,但是否有明确疗效还不确定,有些患儿即使使用大剂量生物素,病情仍未有进展,甚至产生生物素抗性。

MCD的预防

1.新生儿筛查;

2.产前基因诊断:随着分子诊断技术的发展,在孕10~11周采用绒毛膜或孕18~20周羊水BTD基因分析可进行产前诊断。

附病例

1岁大的男孩子,从几个月开始,就经常出现口周、眼周皮疹,瘙痒,潮红,脱皮。看过很多次医生,都说是皮炎、湿疹,给予对症治疗,会有所缓解,但是很反复。

皮疹长什么样呢?看下面几张图:

上图可见,患儿眼周皮肤潮红、瘙痒,这种皮疹很有特征性,即皮肤菲薄、潮红、脱皮、干燥,皮炎反复,好转后像油纸一样,平时很抗拒洗脸(皮肤菲薄,炎症,擦拭时疼痛)。

如果发生在会阴区,则为典型的弥漫性红斑样皮疹,容易误诊为尿布皮炎。

上面2幅图是给予特效药治疗后,患儿眼周皮炎很快缓解,但是图片可以看到恢复后皮肤干燥、脱皮、皱褶增多,眨眼比较费劲,睁眼时皱褶很深。

眼睛皱褶多,看上去略显“沧桑”,不像其他一岁小孩一样,皮肤水嫩嫩、眼睛水汪汪的。

该患儿口周和颈部也有皮疹,嘴角炎症和脱皮几乎一直存在,从未真正好转,曾就诊,考虑为“奶癣”。

感冒引起的凶险表现

但是,患儿这次起病很凶猛。源于一周前的“感冒”,一开始只是咳嗽和流鼻涕,3天后胃口不好,食量只有平时的三分之一。

随后2天,病情急转直下,出现呕吐、深大呼吸、呻吟和烦躁不安,并快速进展至精神萎靡。

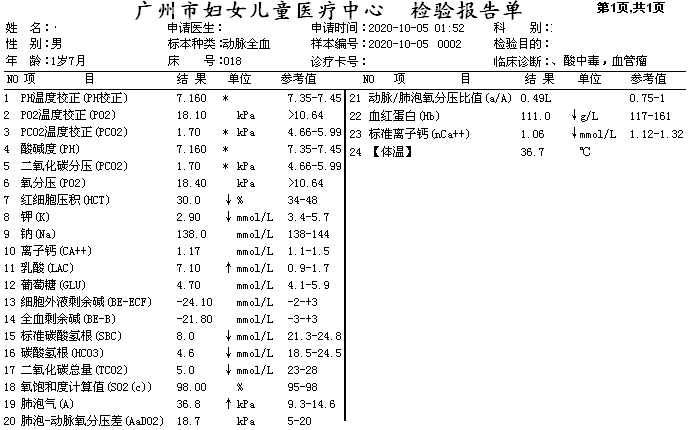

下面这张图是血气+电解质分析验单结果。酸碱度 7.04(正常参考值7.35~7.45),碳酸氢根 2.9mmol/L(正常参考值18.5~24.5),全血剩余碱 -25.6mmol/L(-3~+3)。

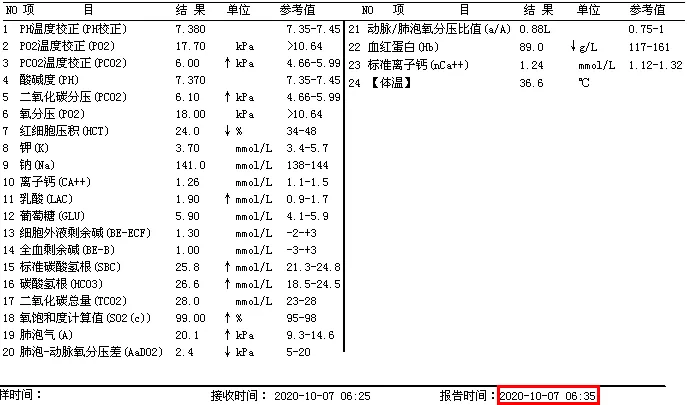

经过外院急诊和广院急诊两次救治后,严重代谢性酸中毒仍然难以纠正,血气如下:

患儿入院时血气+电解质验单

经全力纠酸,仍然无法纠正患儿的酸中毒,可以想象患儿酸中毒的严重程度。

那么,为啥患儿的酸中毒如此严重、如此顽固呢?

仔细分析这张血气,患儿的代谢性酸中毒为高阴离子间隙(AG)的代谢性酸中毒。阴离子间隙反应的是血液中存在除了HCO3-和CL-之外的阴离子的含量,常见包括乳酸、丙酮酸和其他有机酸等。

而碳酸氢钠,主要用于纠正H+过多或HCO3-丢失所致的代谢性酸中毒,对这种有机酸所致的酸中毒效果并不好。

顽固性、严重、高阴离子间隙(AG)的代谢性酸中毒+曾经的特征性皮疹,医生很快想到一个罕见病——多种羧化酶缺乏症。

这种病只要及时补充生物素就能快速纠正代谢紊乱,是该病的特效药。反之,如果不能及时获得生物素,可能因为严重代谢性酸中毒而致命。

生物素容易获得吗?很容易。因为生物素具有治疗脱发、生发作用,而且成本低、利润高,市场上容易获得。

疗效有多快呢?来看各个时间点情况:

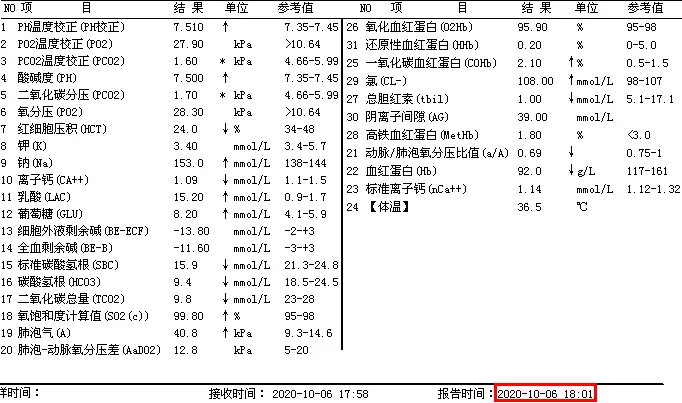

(1)17:56,40ml-50ml/h的5%碳酸氢钠的补碱8小时后,查血气分析,酸中毒难以纠正:

(2)20:26,开始给予生物素治疗;

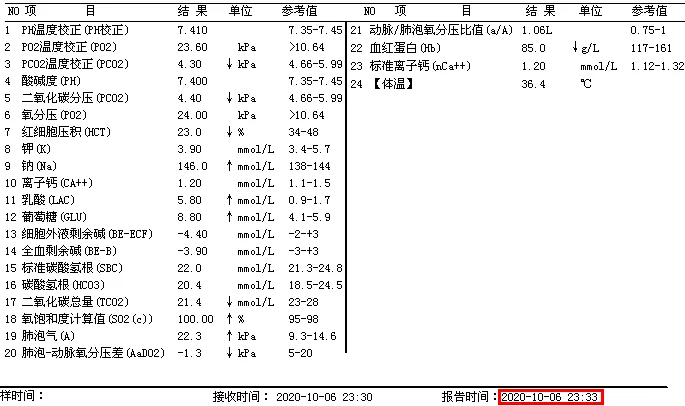

(3)23:30,复查血气分析,已经恢复大半:

(4)次日06:25 复查血气分析,已完全恢复正常:

也就是说,超常规补碱8小时的情况酸中毒仍无法纠正。给予生物素治疗,只用了3个小时,血气基本上恢复正常,10个小时完全纠正代谢性酸中毒。

广州妇儿中心的李秀珍教授曾总结该院15例多种羧化酶缺乏症患者,只有一例因为生物素获取困难,家长放弃治疗而死亡(2002年至2004年初国内生物素购买困难)。

所有能及时使用生物素的患儿,均在24-48小时内纠正酸中毒和低血糖,神志转清,气促消失,2~3天皮疹消退,约1周后皮疹完全好转。

而且,只需要每天吃一粒5mg的生物素,13例随访3~11年,仅有1例在1次发热、腹泻时出现轻度酸中毒,少许皮疹,把生物素剂量加大10mg/d,2天后症状消失。另外12例依从性好,坚持每天口服一粒生物素,定期随访,从未再复发。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论