朗格汉斯组织细胞型组织细胞增多症(LCH)的放射治疗

朗格汉斯组织细胞型组织细胞增多症(Langerhens’cell histiocytosis,LCH)是属 于组织细胞疾病中的一型。基于组织细胞的新分类,目前将组织细胞疾病也分为巨噬细胞疾病及朗格罕细胞疾病两大类,再按细胞增生行为分为良性(反应性)和恶性两种类型。

LCH是一组病因未明的少见疾病。1868年德国病理学家 Paul Langerhens 最早 在上皮组织中描述了郎格罕细胞(langer—hans cell,LC),但未被重视,后来才以他的名字命名此细胞。1953年Lichtenstein 将以 LC增生为主的三种独立的疾病,即莱特勒—西韦病(Letter-Sive disease,LS)、汉-许-克病 (Hand-Shuller-Christian syndrome,HSC)及 单发或多发嗜酸性肉芽肿(eosinophilic granuloma,EG)统一命名为组织细胞增多症X(histiocytosis,HX),X系指其病因未明。 HX这一名称曾沿用30余年,后随着电子显微镜及免疫学技术的广泛应用,发现HX中的组织细胞实为与正常LC无法区分的LC.1985年国际组织细胞学会推荐美国明尼苏达研究组的建议,以LCH替代HX。

【病理】

LCH病变可累及任何器官和部位,但最多见于骨,尤其是颅骨,其次为皮肤,肝、脾和淋巴结,下丘脑、垂体也是易受累器官,偶尔波及胃肠道。病理上除LC明显增生外,病变区域尚有嗜酸性粒细胞、淋巴细胞、血管及纤维组织增生,形成肉芽肿。有时可见伴中心坏死的嗜酸性囊肿。病程晚期增生现象消失,代之以黄色瘤形成的纤维化,前者即在组织内出现空泡,似泡沫细胞。有作者将上述病理过程分为增殖期,肉芽肿期,黄脂期及纤维化期。临床病情急,进展快的病例,病理上以组织细胞增生为主,可伴出血、坏死,原有组织细胞结构常遭破坏;起病慢,病情轻的病例,病理上除组织细胞增生外,可见多核巨细胞和泡沫细胞。进展慢的病例,病理上以嗜酸细胞增生为主和伴纤维化。

【临床表现】

LCH呈散发,以儿童居多,男女比例约为1.5:1。LCH随着年龄增长,发病逐渐下降,而男性患者比例明显上升。临床病变以骨、皮肤、软组织最多见,其次为肝、脾、淋巴结及肺,再次为下丘脑—垂体及中枢神经系统。

1.骨骼病变

以扁骨为主,也可侵及长骨。病变呈孤立或多发,也可与其他器官同时受累。无任何症状者居多,也可有局部疼痛。眼眶病变,可引起眼球突出,出现本病的特殊性临床表现。颌骨,脊柱均可受侵。

2.皮肤,软组织的损害

以湿疹样皮炎 最常见,其次为类似脂溢性皮炎的皮损、丘疹或结节。软组织受累时,局部出现肿块,易发生于头、颈部。

3.肝、脾、淋巴结肿大较为常见,肿大程度不一。

4.肺部病变可以局限,但更多为全身病变的一部分。

5.尿崩症及神经系统损害 神经系统受损通常局限于下丘脑—垂体,约1/4可并发尿崩症,并往往有多脏器累及和受损,而且常伴有发育障碍。中枢神经系统损害有几种形式,包括硬脑膜下侵犯,局部斑块形成,脑实质的损害;发生的部位在丘脑和小脑半球,其次是额、题叶。

【诊断】

主要依靠骨髓和活组织病理诊断。X线对骨损害的范围做出判断。其他CT,MR等必要时皆要使用。

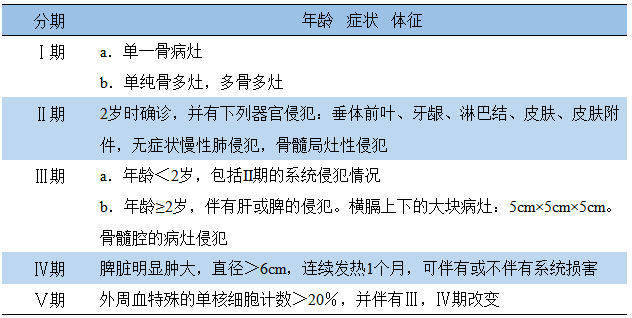

【分期】

本病分类方法很多,其预后又大不相同,故做出诊断后进行分型、分期对指导治疗及评估预后还是有意义的。传统上将LCH分为LS、HSC及EG。LS主要见于婴儿,常急性起病,伴发热,呈多器官受侵,皮肤、肺、淋巴结、肝、脾易累及,溶骨病变相对较少,继发感染频率较高,病情重,常在6个月内死亡,有人称之为“婴儿型恶性组织细胞瘤”或称“恶性或进行性LCH”。HSC以幼儿居多,常隐匿起病,骨骼损害者多,典型症状有突眼、颅骨缺损及尿崩三联症,疾病进行缓慢,少数能痊愈,病死率低于LS,但可留后遗症,如尿崩、发育障碍等。EG多见于年长儿及成人,起病缓慢,单发于骨的EG最多见,也可为多发性骨损害,大多临床呈良性过程,少数病例临床表现介于LS和HSC之间或EG转变为HSC或LS,称为中间型。小部分病人的病变始终局限于骨以外的某一器官,称为单器官型。另外少数病例表现特殊,难以归入某一型,称为难分型。

目前,一些作者将LCH分为两大类。P一类完全以良性表现为特征,病灶为单发,仅需最低限度的治疗即可有良好的效果。)另一类则完全表现为进行性恶化的特征,发病年龄<2岁,常伴身体其他脏器的多系统、多部位的病灶,并有功能障碍,预后极差。中间一类则较难定义。因此这是一个一直未被接受和应用的分类系统,主要因为对预后因素的判断结果常不一致。一个满意合理的分类系统,应反映病变的程度、年龄因素、侵犯的部位、数目和类型,以及病情的严重程度。目前有两种较合理的分期方法:

Greenberger等综合几家作者意见及自己观察的病例,订出如下的分类方案:

另一类分期方法为以三个最影响预后的因素即年龄、器官累及数、器官有无功能损害做评分依据。

1.年龄:小于2岁的1分,2岁和2岁以上的0分;

2.器官累及数:小于4个为0分,4个及4个以上为1分;

3.肺、肝、造血系统等器官功能受损的为1分,未受损的为0分。

然后统计总分,将总分0、1、2、3分别定为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期。越小病情越轻,预后越好。

【治疗】

许多LCH患者病情呈缓慢进展的过程,有的可自行缓解。因此在选择治疗方法时,应在疾病状况与治疗危险之间权衡利弊得失,并尽量避免毒性作用的发生。治疗方法包括:手术治疗、化疗、免疫治疗及放射治疗。这里只介绍放射治疗。

1.LCH治疗原则

(1)局部病灶无器官功能障碍,无症状,无骨或软组织侵犯,可采用切除、刮除术或穿刺活检,获得细胞学诊断及治疗作用,也可进行随访观察。

(2)局部病灶无器官功能障碍,病灶发生于骨、软组织或皮肤,有疼痛或局部功能受限;病灶位于非重要的骨或软组织,可行穿刺、穿刺注射、切除或刮除等方法治疗。承重的骨,邻近眼、耳、和脊髓部的病灶,可行局部放疗。皮肤病灶可用氮芥湿敷或放疗。

(3)多病灶而无器官功能障碍,无症状者,可随访(完全无症状的极少见)。

(4)多病灶而有器官障碍,症状可有发热、体重减轻、生长停滞、骨或软组织的局部症状等,可在开始时使用大剂量激素冲击治疗;如失败,可用单或多化疗药联合治疗。

(5)多病灶,伴肝、脾和造血系统功能障碍,立即用序贯法治疗;如失败,在生命危机状态,可行骨髓移植。

2.放疗指征

不同资料表明,孤立的骨病灶行刮除术后局部完全治愈率达70%~90%,手术后立即放疗,并未提高疗效,因而对无临床症状和无放疗指征的病例,应持保留态度。

(1)局部手术后单灶性复发;

(2)由于部位等原因行刮除术较困难或易引起并发症,如眼眶周围、筛窦、关节、颅底、椎体等处;

(3)病灶邻近重要器官,如脊髓、大脑半,球、视神经等,需要一个快速、有效的治疗方法时,可采用放疗;

(4)病变范围大,仅行活检,如呈重骨;

(5)止痛:放疗对缓解骨病变引起的疼痛有良好效果。对椎体病变,部分或全部被压缩引起局部疼痛,可行放射治疗。有些作者认为,放疗对部分压缩或溶骨破坏有良好效果,对完全压缩,若无症状则不需放疗;

(6)乳突病变对放疗效差,一般刮除术后放疗;

(7)皮肤、外阴、口腔等表浅病灶,可用电子线或深、浅部X线治疗;

(8)全身性病变,在使用化疗效果很好的病例,如骨和齿银等处病变仍有进展时,可配合放疗。

注意:没有症状的骨的病变,X线片显示有硬化边缘,常可自然吸收,因此不是放疗的适应证。

3.放疗方法

对骨的病变,照射野应包括病变周围正常组织1~2cm范围。若病变在干骺部控制率的关系不十分清楚,一般主张用低剂量,高剂量不能增高疗效,反而可能引起不良的并发症。国外文献报告组织量从6Gy到35Gy,皆可获得良好效果。我国程广源报告病灶组织量12~24Gy,每次1~2Gy,每周2~3次,疗效很好。一般主张剂量在20~30Gy,2~3周。较高的剂量用于较大的病变。照射时应注意对周围敏感器官如眼、甲状腺、生殖器官的保护。

尿崩症患者,照射野要充分覆盖下丘脑和垂体,约5cm×5cm至7cm×7cm照射野。 Greenberger等报道21例患者,剂量在3.45~16Gy,有4例获得完全反应,另4例部分反应。Minehan等报道>15Gy剂量的反应率为3/5,<15Gy的反应率为7/23。

4.放疗评价

(1)骨病变对放疗效果好,约87%病变好转。单发的骨LCH生存率为100%,无脏器障碍的多灶LCH生存率为82%~96%。

(2)尿崩症总放疗有效率约为28%。尿崩症症状发生在1周内开始治疗效果较好。长期尿崩症,行放疗有利于防止局部病灶进展和神经内分泌功能进一步损害。

(3)对脑内的局部病灶,放疗有良好的效果。

(4)对全身广泛病灶,有作者主张行半身放疗,除肺内病灶外,亦可得到良好效果。

本文是曾辉版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论