三甲

三甲

基于肛周MRI对不同Parks分型肛瘘患者肛瘘及肛门括约肌相关参数的初步探讨

肛瘘是指直肠或肛管与肛周皮肤相通所形成的病理性管道,是常见的肛门直肠疾病之一,其发病率为(6.8~10)/10万”~1。肛瘘多因腺源性感染产生,感染原发灶通过不同传播途径到达皮肤表面而形成。但是,目前影响感染原发灶传播途径的因素仍未明确,肛门括约肌及其问隙等解剖结构是否会影响以及如何影响感染原发灶的传播途径还有待探讨。在临床中,部分临床医师对肛瘘的认识不够充分,治疗缺乏针对性,特别是高位复杂性肛瘘。肛周MRI可作为肛周疾病诊断的首选辅助检查,该检查可提供肛门括约肌形态及其与肛瘘关系的信息。本研究基于肛周MRI,拟探讨不同Parks分型肛瘘患者肛瘘高度、内口高度,肛门内、外括约肌厚度及其间隙距离是否有所不同,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

收集2016年8月至2018年6月在上海中医药大学附属曙光医院肛肠科住院手术治疗且术前完善肛周MRI的肛瘘患者临床资料,因括约肌外型肛瘘样本量过少,未纳入该分型患者。本研究共纳入肛瘘患者421例,其中括约肌间型肛瘘300例(71.3%),经括约肌型肛瘘105例(24.9%),括约肌上型肛瘘16例(3.8%)。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:(1)符合肛瘘的诊断标准;(2)术前肛周MRI检查资料完整。排除标准:(1)既往有肛门部手术或外伤史(肛周脓肿引流史除外);(2)合并消化道感染性疾病、严重的心血管疾病、凝血功能障碍、精神疾病、直肠阴道瘘;(3)特殊疾病所致肛瘘(比如结核、炎性肠病),或因恶性肿瘤破溃而形成的肛瘘。

1.3方法

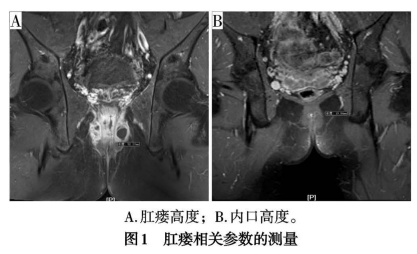

测量肛瘘和肛门括约肌相关参数,其中所测得的肛门内、外括约肌厚度及其间隙距离均为图像测量数据,并不代表实际生理解剖测量数据。肛瘘相关参数包括肛瘘高度及内口高度,测量方法:取T1WI冠状面图像,用系统标尺测量肛瘘累及范围及内口位置至外括约肌皮下部下端的垂直距离,在图像由腹侧面至背侧面的层面推移过程中渐次测量,取可测量到的垂直距离最大值(图1)。分别由两位研究者进行测量,结果取两个测量值的平均值;若两个测量值差距大于0.5 mm,则再由第三位研究者进行测量,在三个测量值中去掉一个距离中位数差距较大的测量值,取余下两个测量值的平均值。

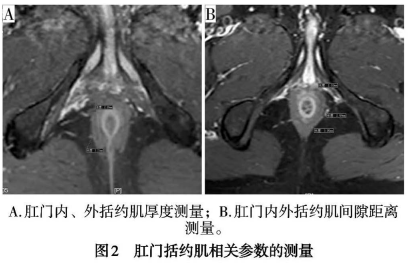

肛门括约肌相关参数包括肛门内、外括约肌厚度以及肛门内外括约肌间隙距离,测量方法:取T1WI横断面图像,用系统标尺在由近心端层面至远心端层面推移过程中可见肛门内外括约肌间隙的第一张图像上进行测量,内括约肌和外括约肌厚度取截石位3点位或9点位(优先取正常一侧的测量数据,下同);肛门内外括约肌间隙距离的测量取截石位12点位、3点/9点位、6点位共位三个点位,用系统标尺测量各个点位括约肌间隙距离(图2)。分别由两位研究者进行测量,结果取两个测量值的平均值;若两个测量值差距大于0.2 mm,则再由第三位研究者进行测量,在三个测量值中去掉一个距离中位数差距较大的测量值,取余下两个测量值的平均值。

1.4统计学分析

采用SPSS 21.0进行数据分析。计数资料以(n)表示;计量资料采用M(QL,QU)表示。

2结果

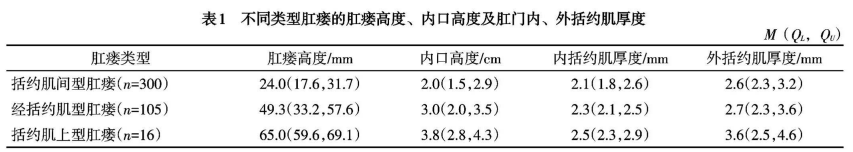

2.1不同类型肛瘘的肛瘘高度、内口高度及肛门内、外括约肌厚度

括约肌间型肛瘘、经括约肌型肛瘘、括约肌上型肛瘘的肛瘘高度及内口高度有依次逐渐增大的趋势,肛门内、外括约肌厚度有依次逐渐增厚的趋势。见表1。

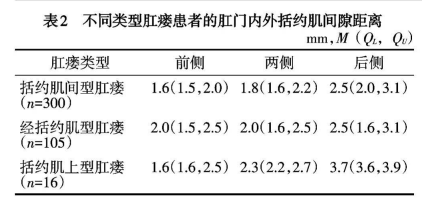

2.2不同类型肛瘘的肛门内外括约肌间隙距离

括约肌问型肛瘘、括约肌上型肛瘘的肛门内外括约肌间隙距离在前侧、两侧、后侧有依次逐渐增大的趋势,经括约肌型肛瘘未观察到类似的现象。见表2。

3讨论

肛瘘的诊治,尤其高位复杂性肛瘘的诊治,在临床中是较为棘手的问题,盲目的治疗不仅可能使肛瘘复发,还可能增加分支、脓肿形成的概率,使肛瘘病情变得更加复杂,也增加了患者的痛苦。了解肛瘘的发生发展,明确肛瘘的分型,对选择合适的干预时机及合理的手术方式有重要的意义。

现代医学论述肛瘘起源主要有两种假说,即“隐窝腺学说”与“中央间隙感染学说”,前者认为感染原发灶是由肛腺感染引起,后者认为感染原发灶侵犯肛管上皮形成肛瘘。肛周存在诸多的肌肉组织及间隙,这可使感染灶的蔓延具有多样性,从而形成不同类型的肛瘘,临床中发现不同的患者虽有相同位置肛瘘起源(内口),但最终形成的肛瘘类型却有很大差异的现象。由此,患者肛周解剖的个体差异是否会影响感染灶的蔓延,这引起了我们的关注与思考。

在我们的研究中,共纳人了421例肛瘘患者进行分析,受回顾性分析样本量的限制,最终纳人分析的不同类型肛瘘的组问样本量差异较大,故仅对数据进行整理。据肛周MRI测量数据所得,我们发现括约肌间型肛瘘、经括约肌型肛瘘、括约肌上型肛瘘的肛瘘高度及内口高度有依次逐渐增大的趋势,肛门内、外括约肌厚度有依次逐渐增厚的趋势。肛瘘累及范围越大,其感染程度可能也会更加严重,炎性刺激可能使肛门括约肌水肿增厚,但是考虑到本研究在测量括约肌厚度的时候均优先选择没有炎症侵犯的一侧,所以我们认为感染源(内口)即使穿透了内括约肌到达括约肌间隙时,如果局部外括约肌厚度较厚、力量较强,可以制约感染灶穿透外括约肌到达表面皮肤,使得感染灶趋向于朝深部结构薄弱区域穿过或形成高位的经括约肌型肛瘘或括约肌上型肛瘘。当感染灶到达肛门内外括约肌间隙时,感染的波及范围会受到间隙大小的影响,同时也可能会对间隙的测量值产生影响。有观点认为,外括约肌在前侧以及后侧的肌肉活动度相对较小,在两侧的肌肉活动度相对较大”31。但在我们的研究中发现,括约肌间型肛瘘、括约肌上型肛瘘的肛门内外括约肌间隙距离在前侧、两侧、后侧有依次逐渐增大的趋势,经括约肌型肛瘘未观察到类似的现象。不同点位所测得的肛门内外括约肌间隙距离存在一定程度的差别,正如前所述,这可能与不同个体不同点位的肛门内外括约肌间隙大小、感染灶到达肛门内外括约肌间隙后的波及范围不同有关。

本研究结果显示,不同Parks分型的肛瘘患者其肛瘘高度、内口高度及肛门内、外括约肌厚度存在一定程度的差别,同一类型肛瘘的不同点位肛门内外括约肌间隙距离也有着不同的表现。同时,我们推测肛门内、外括约肌厚度及肛门内外括约肌间隙距离的不同也可能对肛瘘形成的过程有影响。因本研究纳入样本量的制约,未能进一步做数据分析,有待在后期的研究中完善。

本文是汪庆明版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论